Sambuca, il borgo più bello d’Italia diventato la Capalbio siciliana

Nel piccolo centro dell’Agrigentino si sperimenta un nuovo modello di convivenza, la risposta al tempo telematico e tecnologico, in un ritmo lento e comunitario

di Laura Anello

21 Agosto 2018

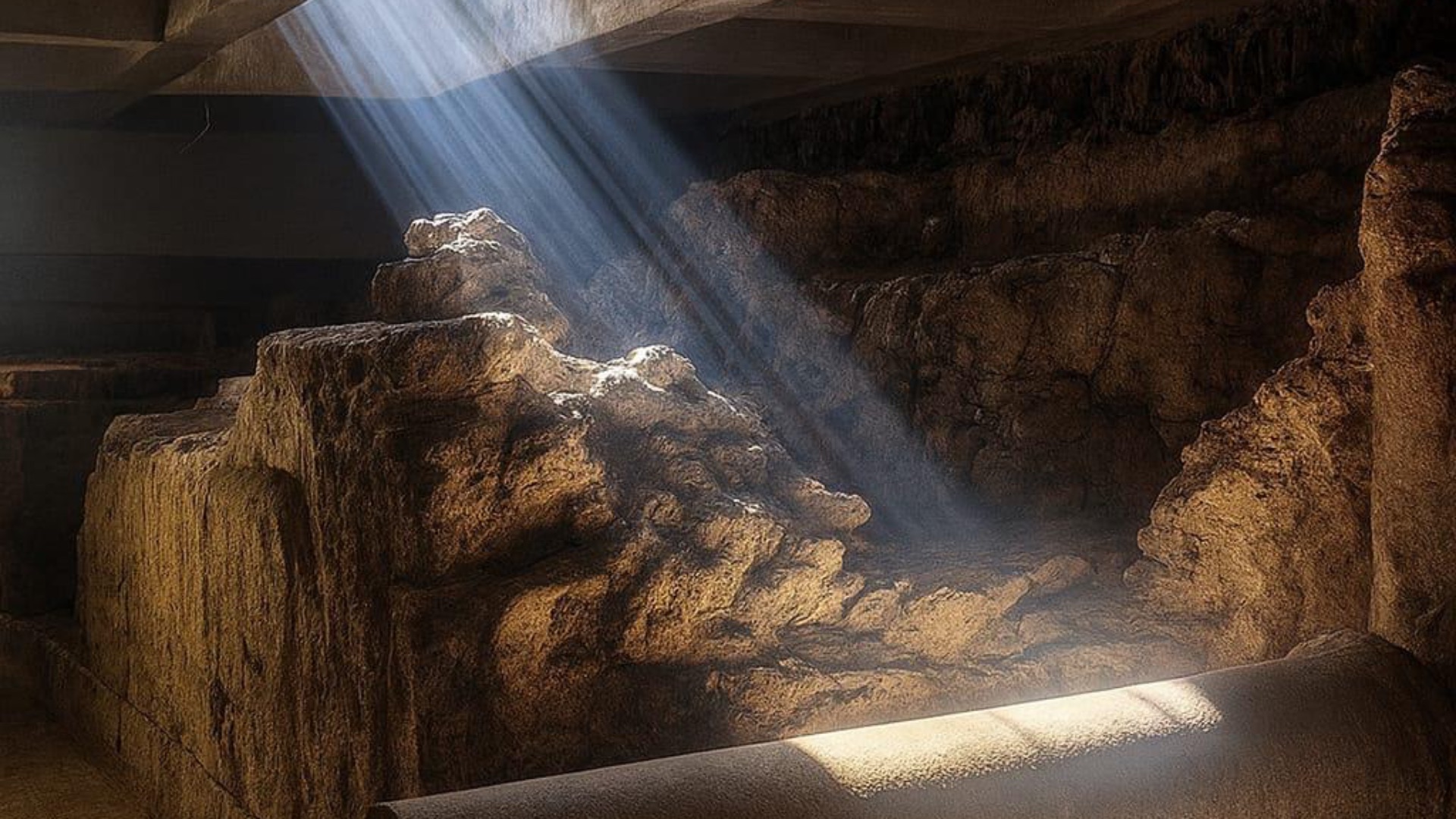

Che ci fanno una filosofa milanese, un avvocato-botanico svizzero, una giornalista romana a Sambuca di Sicilia? Semplice. Hanno comprato casa e ci passano l’estate, tutti insieme appassionatamente, in un ritmo lento e comunitario, fatto di chiacchiere in piazza, incontri culturali improvvisati, inviti su terrazze che guardano da una parte il mare e dall’altro il sito archeologico dell’antica città greco-punica di Adranon, tanto importante quanto sconosciuto.Vivono qui, insieme con coppie lituane, famiglie tedesche, professionisti palermitani, tutti residenti in quel pugno di vicoli arabi che hanno decretato, nel 2016, la vittoria di Sambuca come Borgo più bello d’Italia. “Siamo diventati come Capalbio”, scherzano, prendendosi un po’ in giro. Ma certo è che l’altra sera, in poche ore, Gloria Origgi, filosofa milanese da 25 anni a Parigi, docente di Epistemologia all’Ecole normale, ha organizzato nel cortile di casa una “conversazione saracena” – così si chiamano gli incontri da lei promossi – tra il vescovo di Mazara del Vallo Domenico Mogavero e l’intellettuale laico Paolo Flores d’Arcais, direttore di Micromega e suo ospite.“Di che parliamo?”, si sono chiesti la sera prima. “Di Dio”. “C’è ancora posto per Dio?”, è stato il titolo della serata. Ed è stato pienone nel cortile che diventa piazza, perché qui è labile il confine tra spazio pubblico e spazio privato. E di sicuro qui ha messo radici pure Costanza Amodeo, giornalista e imprenditrice di origini sambucesi con casa a Roma, presidente del Cda del teatro comunale, un gioiello da duecentocinquanta posti che ospita spettacoli di prosa, di musica e di balletto tutto l’anno. “Vengo qui ogni mese, e l’estate la passo qui”, dice. Mentre l’avvocato di Locarno Manfred Walder, botanico per passione, ha acquistato due casette in centro e soprattutto un terreno che intende trasformare in un giardino-orto aperto al pubblico.È imperdibile una gita in questo paese a venti minuti dal mare di Menfi, attorniato da cantine vinicole (Planeta, innanzitutto, con la meravigliosa cantina di Ulmo, che guarda il Lago Arancio) e pieno di tesori straordinari.Il sindaco Leo Ciaccio, riconfermato alla guida del paese dopo i primi cinque anni di mandato, mostra una sfilza di musei e di palazzi. Ci sono le cave di pietra sotto la piazza principale (temperatura paradisiaca!) che il Comune – snodo delle Strade del vino Terre sicane – mette a disposizione delle cantine che fanno lì maturare le proprie bottiglie e di artisti per mostre e installazioni, Palazzo Panitteri con una collezione archeologica con vasi attici a figure rosse e nere che testimoniano la grande importanza dell’antica Adranon, il museo diocesano Mudia dove la diocesi ha esposto i suoi tesori (e dove è appena arrivata una splendida collezione di icone lituane), la chiesa di Santa Caterina con il suo straripante rococò, la Fondazione Gianbecchina con le facce scavate dai contadini nei dipinti dell’artista, il Museo delle sculture tessili dell’artista francese Sylvie Clavel. Ma soprattutto c’è il paese, con i vicoli, gli acciottolati, i cortili, le ultime ricamatrici, le minne di virgini, il dolce dal nome e dalla forma impudica che da solo vale un viaggio, citato pure da Tomasi nel Gattopardo.C’è il belvedere costruito sul terrapieno del distrutto castello arabo, c’è la chiesa Madre, chiusa da cinquant’anni, dal terremoto del Belìce, e adesso finalmente prossima a riaprire. Ma soprattutto c’è il valore delle relazioni personali. Il piacere di stare insieme, di chiacchierare, di apprezzare il bello, di accogliere lo straniero, di sentirsi comunità, meticcia e composita.Un nuovo modello di convivenza – una nuova forma di civitas – forse, lo stesso che a Palermo sta trasformando il quartiere di Ballarò da luogo di degrado a laboratorio multietnico, lo stesso che sta trasformando Danisinni da quartiere abbandonato e quasi rimosso in cantiere collettivo dove le mamme cucinano insieme e coltivano l’orto sociale. Il modello che ha fatto nascere a Bologna le social street, la risposta al tempo telematico e tecnologico, la rete che va oltre il legame familiare (e familistico). Il futuro possibile, forse. A Sambuca.