◉ STORIE

Ferragosto in Sicilia, il cuore antico di una festa d’estate

Dal riposo celebrato nelle Feriae Augusti ai solenni riti dell’Assunta, fino alle tracce di antichi culti legati alla fertilità e alla terra: un racconto che attraversa duemila anni di storia dell’Isola, dove il calendario agricolo, la fede e la tradizione popolare si intrecciano in una giornata che segna l’apice delle vacanze

di Ruggero Altavilla

14 Agosto 2025

È il giorno in cui l’estate trascolora, intrecciando mito e storia. Il sacro convive col profano, e la memoria collettiva è resa viva da riti e gesti che affondano le radici nel passato. A Ferragosto l’estate ha già raggiunto il suo apice e si prepara lentamente a cedere il posto all’autunno. In Sicilia, come altrove, grigliate, falò e bagni di mezzanotte, fanno da contraltare a tradizioni millenarie stratificate e mutevoli, che hanno attraversato l’Impero romano, il Medioevo cristiano e la cultura popolare dell’Isola.

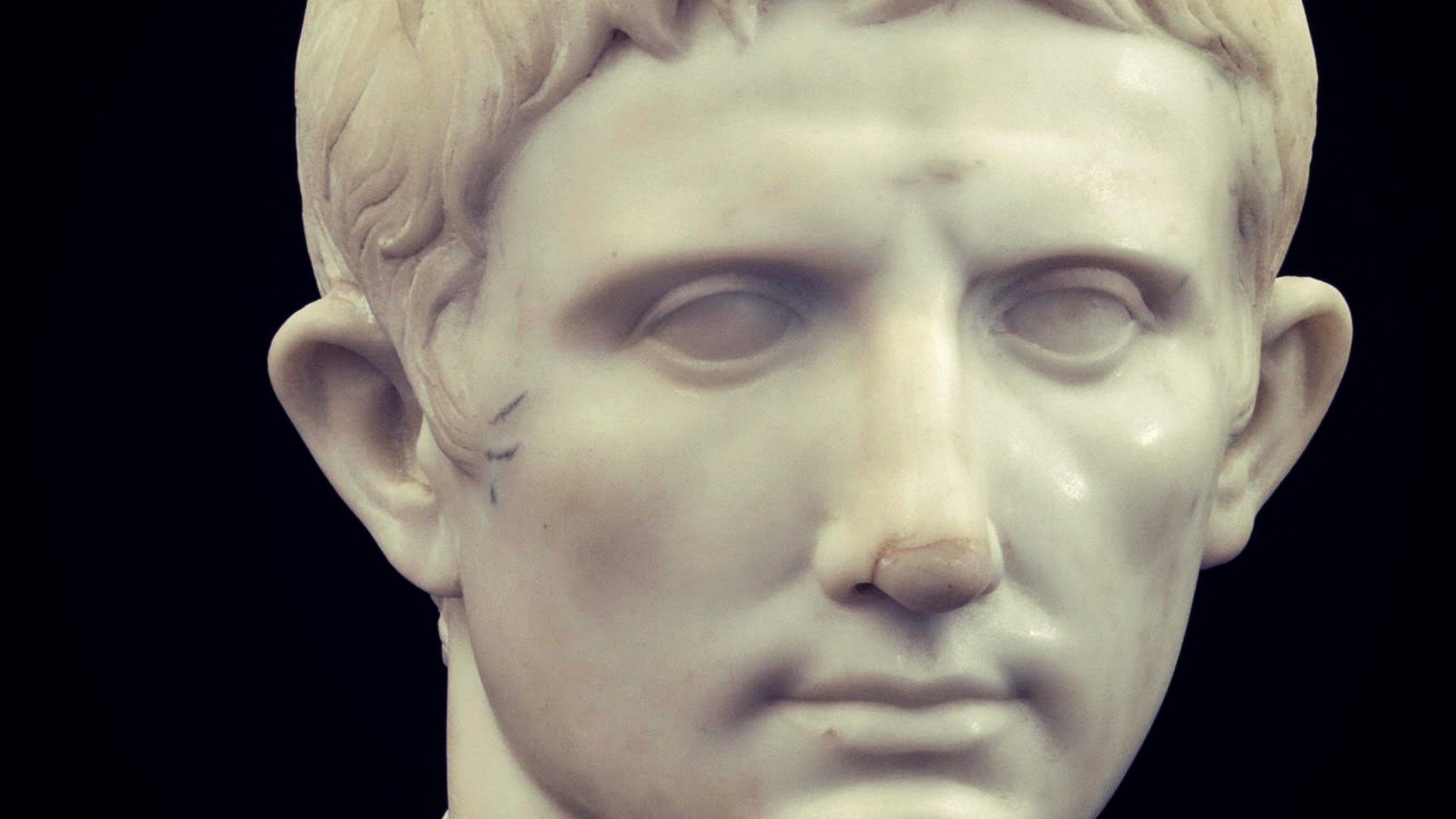

Le origini del Ferragosto affondano nell’anno 18 avanti Cristo, quando l’imperatore Augusto istituì le Feriae Augusti per celebrare la fine delle fatiche agricole e offrire un periodo di riposo a contadini e animali da lavoro. Agosto, mese della maturità dei frutti e della mietitura, diventava così un tempo sospeso, di sollievo e festa collettiva. In Sicilia, all’epoca provincia dell’Impero, queste celebrazioni si innestarono su usi preesistenti di matrice greca e punica: fiere di scambio, gare sportive, banchetti comunitari. Le Feriae erano anche occasione per stringere rapporti sociali e rinsaldare alleanze politiche, con corse di cavalli e sfilate che ancora oggi riecheggiano, ad esempio, nei palii equestri che sopravvivono in alcuni centri dell’entroterra.

Con l’espansione del Cristianesimo, la Chiesa comprese l’opportunità di sovrapporre alle feste pagane una nuova solennità: l’Assunzione di Maria in cielo. Collocata al 15 agosto, questa celebrazione univa il calendario liturgico alla sensibilità popolare, sostituendo i riferimenti agli dei agrari con la figura di Maria, madre e regina. In Sicilia, dove la devozione mariana ha sempre avuto un ruolo centrale, il culto dell’Assunta si radicò profondamente, assumendo forme spettacolari e partecipate. Le processioni estive, tra petali di fiori, ceri e fuochi d’artificio, erano e sono ancora teatri comunitari in cui la fede si fondeva con il desiderio di bellezza e con la vocazione scenica dell’Isola.

Ancora oggi in Sicilia sono tante le manifestazioni popolari di Ferragosto legate all’Assunta. A Messina, la celebrazione ruota attorno alla Vara, un carro votivo alto oltre tredici metri, trainato da centinaia di fedeli con corde spesse e robuste. È un rito che affonda le radici nel Seicento, quando la città volle ringraziare la Madonna per la protezione contro terremoti e pestilenze, ma che per la sua teatralità e coralità sembra ereditare l’energia delle feste pubbliche romane. A Randazzo, borgo medievale alle pendici dell’Etna, la processione dell’Assunta attraversa il centro storico tra il suono delle campane e i canti popolari, mentre a Capo d’Orlando la celebrazione si sposta sul mare, con statue che viaggiano in processione su barche addobbate.

Il Ferragosto siciliano, tuttavia, non vive soltanto nelle città e nelle piazze, ma anche tra campi e raccolti. Ancora oggi, nelle zone interne, il 15 agosto segna un momento di tregua nei lavori agricoli e diventa un giorno di incontri familiari e convivialità. Le scampagnate sono eredi dirette delle pause contadine delle Feriae Augusti. La tavola del Ferragosto rurale mescola piatti semplici e robusti: pane di casa, olive, formaggi stagionati, vino fresco, ma anche pesce e carne arrosto, frutta abbondante e l’immancabile pasta al forno.

Eppure, dietro la veste cristiana, in Sicilia Ferragosto conserva tracce di culti più antichi, legati al ciclo della natura e alle divinità femminili. Come avviene a Gangi, sulle Madonie, dove ogni anno in prossimità del Ferragosto si celebra la Sagra della Spiga, con il tradizionale corteo di Demetra. L’Assunzione di Maria, che ascende al cielo in corpo e anima, seppure non abbia alcun legame originario, ricorda in alcuni aspetti i miti di Persefone e Demetra, legati proprio all’Isola. Secondo la leggenda, fu a Enna, nel cuore della Sicilia, che Ade rapì Persefone, scatenando il dolore della madre Demetra, dea delle messi. Il ritorno di Persefone sulla terra, in primavera, segnava il rifiorire della natura, mentre la sua discesa agli inferi coincideva con il declino vegetativo dell’autunno. In questo senso, la Madonna Assunta può essere letta come una figura ponte: madre celeste che porta con sé i frutti maturi della terra, in un passaggio simbolico dalla pienezza estiva alla successiva fase di raccolta e riposo.

In alcuni villaggi, il Ferragosto è anche legato a riti propiziatori per il mare e la pesca. A Licata, ad esempio, la Madonna viene portata in processione sulle barche, in un dialogo diretto con le acque che hanno garantito sostentamento per secoli. A Palermo, nelle borgate marinare, la giornata è occasione per benedizioni delle imbarcazioni, mentre nelle Eolie, soprattutto a Lipari, il 15 agosto è scandito da processioni che uniscono terra e mare, sacro e mestiere.

La componente laica della festa è oggi fortissima. Le spiagge siciliane nella notte tra il 14 e il 15 agosto diventano palcoscenici improvvisati di falò, musica e cene sotto le stelle. Questo aspetto, per quanto percepito come moderno, è in realtà un ritorno inconsapevole alla funzione originaria delle ferie augustee: creare un momento collettivo di sospensione dalle fatiche, in cui il tempo ordinario lascia spazio a un tempo “altro”, fatto di condivisione e piacere.

In tempi recenti, il turismo ha trasformato Ferragosto anche in un attrattore economico. Le località balneari si preparano da settimane, e alcune feste patronali, come quella dell’Assunta a Cefalù, sono diventate appuntamenti che uniscono fedeli e visitatori. Ma, nonostante la dimensione commerciale e l’inevitabile spettacolarizzazione, l’anima profonda della ricorrenza sopravvive. Nei piccoli centri, lontano dalle rotte turistiche, Ferragosto resta un giorno in cui si ritrovano parenti emigrati che fanno ritorno a casa, in cui si ripetono gesti immutati, in cui la processione passa davanti alle case addobbate come cento anni fa.

Alla fine, Ferragosto in Sicilia è una festa in cui ogni epoca ha lasciato il suo segno: dalle “ferie” dell’Impero alla liturgia cristiana dell’Assunta, fino al mito che ha rinnovato archetipi. Il popolo siciliano ha cucito il tutto in un abito fatto di calore, teatralità e partecipazione. È un’eco di due millenni di storia, un ponte tra Augusto e Maria, tra Demetra e le tradizioni contadine. È il cuore di un’estate che in Sicilia conserva, seppur spesso sotto traccia, l’eredità delle sue origini mitiche.