◉ PALERMO

La Sicilia torna a scoprire asteroidi dopo 224 anni

A oltre due secoli dalla scoperta di Cerere, l'Isola torna alla ribalta dell'astronomia mondiale con la scoperta di 2025 QK3, un corpo celeste individuato dal Wide-field Mufara Telescope, sulle Madonie. Un gioiello tecnologico eccellenza italiana nella protezione del Pianeta

di Marco Russo

26 Agosto 2025

La Sicilia torna a scrivere la storia dell’astronomia, a 224 anni di distanza dalla scoperta del primo asteroide, Cerere, da parte di Giuseppe Piazzi. Questa volta il protagonista è 2025 QK3, il primo Near-Earth Asteroid (Nea) scoperto nell’Isola, ovvero una tipologia di corpi celesti potenzialmente pericolosi, la cui orbita può intersecare quella della Terra. Un traguardo che segna un ritorno italiano d’eccellenza in un campo di ricerca cruciale per la sicurezza planetaria.

Il merito è del Wide-field Mufara Telescope (Wmt), un telescopio prototipo di ultima generazione costruito da Officina Stellare e installato su Monte Mufara, a 1865 metri di quota sulle Madonie. È qui che, nelle notti del 21 e 22 agosto scorso, lo strumento ha catturato un debole “pallino” di luce, battezzato in codice WMT0001, muoversi rapidamente tra le stelle. Per ore, un team di ricercatori guidati da astrofisici della Fondazione Gal Hassin di Isnello ha seguito l’oggetto, confermandone la natura di asteroide mai osservato prima. Il 23 agosto arriva la conferma ufficiale dal Minor Planet Center con la circolare MPEC 2025-Q106: WMT0001 diventa 2025 QK3.

Si tratta – fanno sapere da Gal Hassin – di un asteroide della classe Amor, con un’orbita completamente esterna a quella terrestre ma all’interno dell’orbita di Marte. Non rappresenta una minaccia per il nostro pianeta, ma la sua scoperta è un contributo vitale alla mappatura dei cosiddetti oggetti potenzialmente pericolosi. Con un diametro stimato tra i 30 e i 60 metri, è confrontabile con l’asteroide che causò l’evento di Tunguska nel 1908. Raggiungerà la sua minima distanza dalla Terra tra il 26 e il 27 agosto, per poi ripresentare condizioni di avvicinamento simili solo nel 2081.

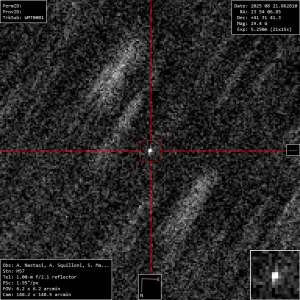

Riquadro intorno all’asteroide 2025 QK3, come appariva nelle prime immagini di scoperta (Foto Fondazione Gal Hassin)

Questa scoperta, secondo i ricercatori la prima del genere in Italia dopo quasi vent’anni, non è frutto del caso. È il risultato di una strategia osservativa all’avanguardia e di un’analisi dei dati ad “alta intensità”, basata su un metodo di calcolo intensivo chiamato synthetic tracking. Questo approccio potenzia le già straordinarie capacità del Wmt, uno strumento in grado di scrutare un’area di cielo pari a 25 volte la Luna piena, competendo con le grandi survey americane finanziate dalla Nasa.

Ma oltre alla tecnologia, al centro di questa impresa ci sono le persone. Il team che ha portato a frutto questo risultato è eterogeneo e mostra come la collaborazione sia fondamentale: Alessandro Nastasi e Sabrina Masiero, astrofisici della Fondazione Gal Hassin; Riccardo Furgoni, docente del Polo Universitario mantovano e collaboratore del programma di ricerca astrometrica del Gal Hassin; Alessio Squilloni e Francesco Cheli, fisici dell’Osservatorio Astronomico Beppe Forti di Montelupo Fiorentino. “È un importante contributo alla ricerca astrofisica italiana e mondiale nell’ambito di oggetti potenzialmente pericolosi” dice Giuseppe Mogavero, presidente dalla Fondazione Gal Hassin, “Era del tutto prevedibile, anzi, eravamo certi che le performance di uno straordinario strumento, il Wmt, e la professionalità dei ricercatori avrebbero portato a risultati di eccellenza”.

Il loro lavoro conferma il Gal Hassin come un asset fondamentale nella rete mondiale di “risposta rapida” alle potenziali minacce cosmiche, ereditando idealmente il testimone di giganti come Piazzi e onorando la metafora di Newton: vedere lontano, restando sulle spalle dei giganti che ci hanno preceduto.