Che emozione le immersioni con Tusa

Antonio Schembri, giornalista e sub, racconta il fascino di quell’esperienza. “Anche in immersione, il professore comunicava a gesti l'emozione legata al tempo delle navi romane nel Mediterraneo”

di Antonio Schembri

12 Marzo 2019

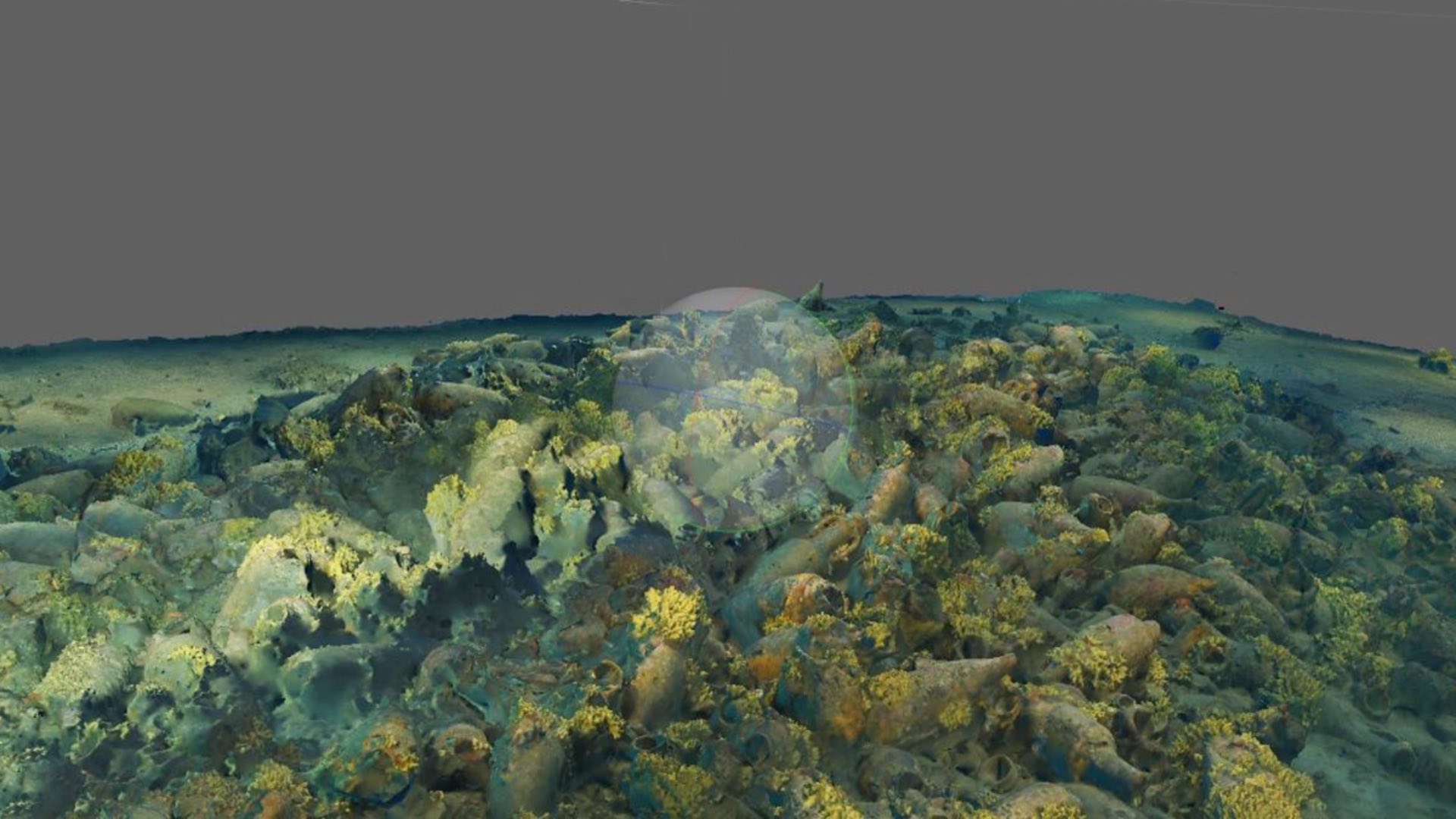

“È un enorme e misterioso museo, il Mare Nostrum”. Un concetto che per Sebastiano Tusa è stato un obiettivo programmatico già raggiunto con l’istituzione di ben 23 itinerari archeologici subacquei istituiti dalla sua Soprintendenza del Mare; ma da ampliare ancora. Insisteva a affermarlo a ogni occasione utile, anche in occasione di qualche immersione che ho avuto la possibilità di condividere con lui. Uno di questi tuffi fu a Ustica nel 2003, quando nel corso della rassegna delle attività subacquee più antica del mondo, venne inaugurato il primo percorso archeologico lungo i fondali sotto il faro di Punta Gavazzi: una allegra e un po’ confusionaria cordata di subacquei composta da giornalisti come me, biologi marini, sommozzatori dei carabinieri e capitanata proprio da lui e da Daniel Mercier, il creatore del Festival dell’Immagine Sottomarina di Antibes che ha a lungo collaborato con l’oceanografo Jean Michel Cousteau, primo figlio del comandante Jacques Yves Cousteau, pioniere delle esplorazioni subacquee con lo staff della Calypso, la nave laboratorio con cui avviò l’epopea della documentaristica sul Mondo del Silenzio.Tra colonne di bolle si sorvolarono gli oggetti posizionati sui gradoni rocciosi a una ventina di metri di profondità. Indimenticabile l’interesse suscitato dall’accostarsi a anfore e ceppi d’ancora con tanto di descrizioni su tabelle plastificate, scritte proprio da Sebastiano Tusa. Anche in immersione, il professore comunicava a gesti il fascino legato al tempo dei traffici delle navi onerarie romane nel Mediterraneo.Ma ricordo soprattutto un’altra occasione, appena fresco di primo brevetto, avvenuta alla fine degli anni ’90 sulla Secca della Formica, al largo di Porticello. Con l’amico comune Alfonso Santoro, uno dei subacquei più noti in Sicilia, Tusa volle farsi portare giù a visionare il ceppo d’ancora rinvenuto dallo stesso Santoro qualche giorno prima a 50 metri di profondità sul versante nord-ovest del terzo scoglio della secca: proprio dove comincia a distendersi una rara colonia di corallo nero, oggi ampliatasi in maniera sorprendente. Non essendo allora abilitato a raggiungere quella profondità, fermandomi a pinneggiare a circa venti metri sotto la superficie, potei solo veder scomparire nel blu il gruppetto di subacquei con Tusa e Santoro. A fine immersione, una volta a bordo e liberati da bombole e zavorra, il resoconto: l’archeologo traboccava entusiasmo, non solo perché quello era stato per lui il tuffo più profondo mai effettuato, concluso con una lunga decompressione prima di riemergere, ma soprattutto perché quel ceppo d’ancora era senza alcun dubbio d’epoca romana. Ragion per cui – come disse emozionato – bisognava sbrigarsi a fare in modo di mettere sotto tutela il sito della Formica.

Insisteva a affermarlo a ogni occasione utile, anche in occasione di qualche immersione che ho avuto la possibilità di condividere con lui. Uno di questi tuffi fu a Ustica nel 2003, quando nel corso della rassegna delle attività subacquee più antica del mondo, venne inaugurato il primo percorso archeologico lungo i fondali sotto il faro di Punta Gavazzi: una allegra e un po’ confusionaria cordata di subacquei composta da giornalisti come me, biologi marini, sommozzatori dei carabinieri e capitanata proprio da lui e da Daniel Mercier, il creatore del Festival dell’Immagine Sottomarina di Antibes che ha a lungo collaborato con l’oceanografo Jean Michel Cousteau, primo figlio del comandante Jacques Yves Cousteau, pioniere delle esplorazioni subacquee con lo staff della Calypso, la nave laboratorio con cui avviò l’epopea della documentaristica sul Mondo del Silenzio.Tra colonne di bolle si sorvolarono gli oggetti posizionati sui gradoni rocciosi a una ventina di metri di profondità. Indimenticabile l’interesse suscitato dall’accostarsi a anfore e ceppi d’ancora con tanto di descrizioni su tabelle plastificate, scritte proprio da Sebastiano Tusa. Anche in immersione, il professore comunicava a gesti il fascino legato al tempo dei traffici delle navi onerarie romane nel Mediterraneo.Ma ricordo soprattutto un’altra occasione, appena fresco di primo brevetto, avvenuta alla fine degli anni ’90 sulla Secca della Formica, al largo di Porticello. Con l’amico comune Alfonso Santoro, uno dei subacquei più noti in Sicilia, Tusa volle farsi portare giù a visionare il ceppo d’ancora rinvenuto dallo stesso Santoro qualche giorno prima a 50 metri di profondità sul versante nord-ovest del terzo scoglio della secca: proprio dove comincia a distendersi una rara colonia di corallo nero, oggi ampliatasi in maniera sorprendente. Non essendo allora abilitato a raggiungere quella profondità, fermandomi a pinneggiare a circa venti metri sotto la superficie, potei solo veder scomparire nel blu il gruppetto di subacquei con Tusa e Santoro. A fine immersione, una volta a bordo e liberati da bombole e zavorra, il resoconto: l’archeologo traboccava entusiasmo, non solo perché quello era stato per lui il tuffo più profondo mai effettuato, concluso con una lunga decompressione prima di riemergere, ma soprattutto perché quel ceppo d’ancora era senza alcun dubbio d’epoca romana. Ragion per cui – come disse emozionato – bisognava sbrigarsi a fare in modo di mettere sotto tutela il sito della Formica. Un provvedimento che arrivò a neanche una settimana da quella immersione, emanato dalla Capitaneria di Porto di Porticello in ragione della rilevanza biologica e, appunto, archeologica di quella piccola area marina. Grazie a quell’ordinanza furono interdetti sia l’ancoraggio sia ogni attività di pesca fino a 150 metri dal punto affiorante della secca. Col risultato di consegnare agli appassionati della subacquea il sito più emozionante dell’intera costiera settentrionale della Sicilia, dove oggi branchi di grossi pesci pelagici scorrazzano in scenari di acqua in genere molto limpida. E dove è successo ancora di reperire altri oggetti di probabile valore storico.Del resto – diceva l’archeologo – “su questa secca si sono schiantate molte navi antiche e visto che ci troviamo a un miglio dal Monte Catalfano e le rovine di Solunto, c’è da aspettarsi tante altre sorprese”. Dentro la sua muta Tusa l’ho rivisto altre volte sul tubolare del gommone di Fofò Santoro, mischiato a tanti altri diportisti della subacquea.

Un provvedimento che arrivò a neanche una settimana da quella immersione, emanato dalla Capitaneria di Porto di Porticello in ragione della rilevanza biologica e, appunto, archeologica di quella piccola area marina. Grazie a quell’ordinanza furono interdetti sia l’ancoraggio sia ogni attività di pesca fino a 150 metri dal punto affiorante della secca. Col risultato di consegnare agli appassionati della subacquea il sito più emozionante dell’intera costiera settentrionale della Sicilia, dove oggi branchi di grossi pesci pelagici scorrazzano in scenari di acqua in genere molto limpida. E dove è successo ancora di reperire altri oggetti di probabile valore storico.Del resto – diceva l’archeologo – “su questa secca si sono schiantate molte navi antiche e visto che ci troviamo a un miglio dal Monte Catalfano e le rovine di Solunto, c’è da aspettarsi tante altre sorprese”. Dentro la sua muta Tusa l’ho rivisto altre volte sul tubolare del gommone di Fofò Santoro, mischiato a tanti altri diportisti della subacquea.