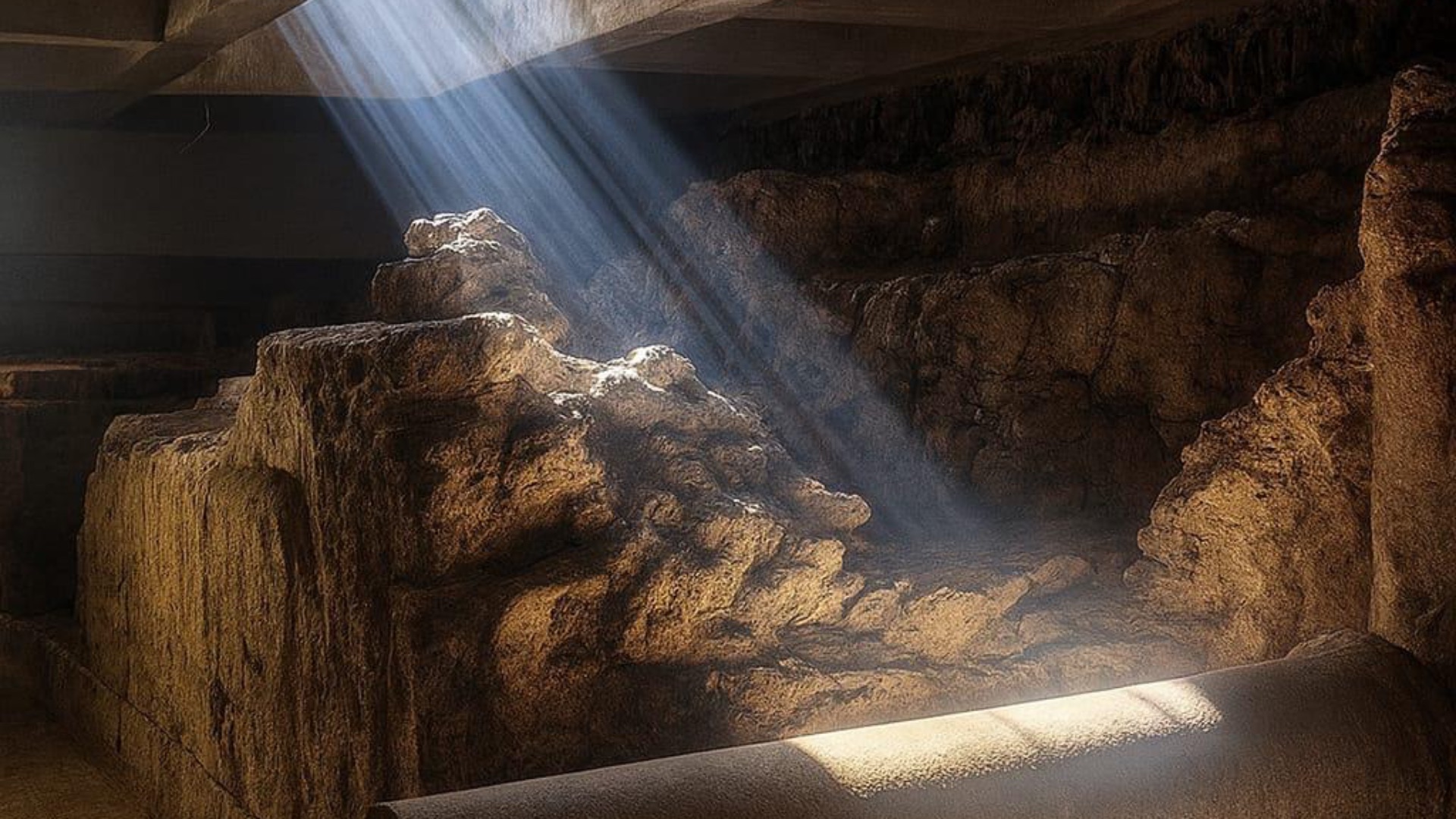

Un grande labirinto sotto la città. Sono le cave di calcarenite, attive fino agli anni Sessanta del secolo scorso, da cui fu ricavato il materiale di costruzione per chiese e palazzi di Palermo. Una rete sotterranea che si estende da un punto all’altro della città: dal Papireto, ai Danisinni, fino a Ciaculli. Una delle cave più estese si trova, però, sotto via Castellana Bandiera, dove l’Aigae, l’associazione delle guide ambientali escursionistiche, organizza spesso delle visite guidate.

Visita alle muchate

L’ultima proprio sabato scorso, quando un gruppo di visitatori, con torce ed elmetto, è stato accompagnato nella visita dal geologo

Claudio Scaletta, guida dell’Aigae, e dal giornalista

Junio Tumbarello. È stato un viaggio lungo

le antiche muchate arabe, termine da cui deriva il verbo siciliano “ammucciare”, ovvero nascondere. L’origine di questi siti è attestata dal ritrovamento di diversi materiali ceramici risalenti proprio al periodo della dominazione araba. Poi le cave hanno continuato la loro attività di estrazione di roccia calcarenitica, fino agli anni Trenta del secolo scorso, quando sono state

trasformate in una “fungaia”, proprio per l’alto grado di umidità presente all’interno. Durante la visita è stato possibile percorrere alcune gallerie e scoprire

la storia dei “carusi” che le scavarono, ragazzini dagli 8 ai 15 anni, che lavoravano nelle cave in condizioni estreme, solo un drappo legato nelle parti intime e un tozzo di pane per rifocillarsi.La discesa nelle viscere di Palermo ha fatto tappa anche nelle antiche

Fornaci Maiorana, bell’esempio di archeologia industriale, salvato dall’abbandono dagli attuali proprietari. Le fornaci, a poca distanza dal primo sito visitato alle falde di Monte Pellegrino, erano adibite alla

produzione di calce, che nel dopoguerra era ancora utilizzata per la costruzione di abitazioni senza struttura portante. Il processo consisteva nella rottura del materiale calcareo in pezzi più piccoli che poi venivano buttati dentro la fornace (al livello superiore) attraverso apposite bocche.

Un carrello per la raccolta della calce

Le tre fornaci erano alimentate al secondo livello, più in basso, mentre il terzo livello, scavato nella roccia, serviva per

raccogliere la calce in piccoli carrelli metallici su rotaia, i quali poi, mediante elevatori, venivano riportati fuori sino al livello del suolo. Un’opera davvero monumentale e ingegnosa della quale si vedono emergere le canne fumarie delle fornaci. Visitando il terzo livello tutti i visitatori hanno attraversato stretti cunicoli scavati nella roccia, illuminati dalla luce fioca di lampadine elettriche. Appoggiati alle pareti che sono state lasciate grezze, ci sono ancora

alcuni attrezzi utilizzati dagli operai, martelli pneumatici, picconi, resti di carrelli e ruote di ferro.Al tempo del loro massimo sviluppo, le Fornaci Maiorana impiegavano

dieci operai adulti e altrettanti “carusi”, che facevano una sorta di apprendistato, ma erano in realtà una bassa manovalanza di “aiutanti” a prezzi stracciati. Le fornaci furono acquistate dalla famiglia Maiorana nel 1945 e sono rimaste di loro proprietà da allora. Recentemente, i proprietari recentemente hanno realizzato diversi lavori di ripristino, rendendo questa struttura visitabile e restituendo così alla città un pezzo del suo passato.

18 Febbraio 2019