Alla scoperta dell’ottagono sepolto di piazza Papireto

Nel sottosuolo del centro storico è stato trovato un ipogeo unico nel suo genere, realizzato nel ‘500 per la bonifica delle paludi

di Giulio Giallombardo

6 Agosto 2019

C’è un’altra Palermo che si snoda nel sottosuolo. Una città parallela dove tunnel, camminamenti, canali e ambienti ipogei realizzati nei secoli, s’incrociano in un intricato labirinto di cui non si vede la fine. Tra questi, recentemente, è stata scoperta un’opera idraulica, finora unica, realizzata nel Cinquecento per contribuire alla bonifica delle paludi del fiume Papireto, oggi interrato. Si tratta di una struttura sormontata da una cupola ottagonale, utilizzata come ricettacolo e centro di raccolta delle acque di drenaggio, trasportate da tre cunicoli che da Danisinni arrivavano fino alla depressione del Papireto.

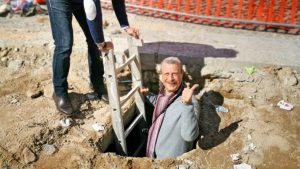

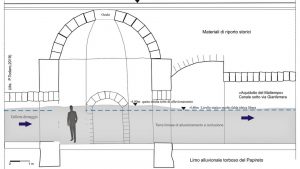

L’ottagono è stato scoperto durante i lavori per la manutenzione della pavimentazione di piazza Papireto. Nel corso degli scavi dello scorso marzo, gli operai hanno notato la cupola che emergeva dal sottosuolo, così è stata avvisata la Soprintendenza ai Beni culturali di Palermo che ha avviato contestualmente un cantiere archeologico, con la consulenza di Pietro Todaro, geologo tra i maggiori esperti del sottosuolo della città. “Si tratta di un’opera molto singolare, forse unica nel suo genere, che sarebbe importante riuscire a valorizzare”, spiega il geologo, che ha da poco pubblicato un articolo scientifico sulle paludi e la bonifica del Papireto nel Notiziario archeologico della Soprintendenza di Palermo.L’ipogeo, ancora oggi semisommerso da due metri di melma, era parte di una grande opera idraulica sotterranea, passata alla storia come “aquidotto di maltempo”, realizzata alla fine del ‘500 dal pretore del Senato palermitano, Andrea Salazar, a cui si deve un primo importante intervento idrogeologico di prosciugamento dei terreni. L’impaludamento del Papireto fu causato in parte dall’insabbiamento e dell’interramento della foce, nell’antico porto della Cala, dove confluivano in massa detriti di ogni tipo, scaricati principalmente dal fiume Kemonia durante i periodi di piena e le devastanti inondazioni. Per il restringimento della foce, dunque, il livello di base del fiume si alzò, rallentando il deflusso e aumentando il ristagno delle acque, fino trasformarsi in palude in alcuni tratti, Da qui l’intervento di bonifica e prosciugamento che in seguito portò a una rapida urbanizzazione della zona.Importante tassello della bonifica, fu dunque questo particolare ipogeo, una struttura a pianta ottagonale, alta circa sei metri, e costruita con conci di calcarenite, sormontata da una cupola del diametro di 4,5 metri, composta da otto “spicchi”, con un foro del diametro di circa un metro, aperto durante i lavori di pavimentazione. È stata scoperta anche una “discenderia” d’accesso, una galleria con una scalinata in muratura che porta fino all’ipogeo. Dall’ottagono, si dipartono quattro canali, tre erano quelli di drenaggio, l’altro era quello attraverso cui l’acqua defluiva, dopo aver ridotto il carico sabbioso nel ricettacolo, fino al piano dei Santissimi Cosmo e Damiano (l’attuale piazza Beati Paoli) dove si univa a un altro più grande condotto, il canale del Papireto, proveniente da via Gioiamia, che raccoglieva le acque di superficie di Danisinni e della sorgente dell’Averinga, sfociando infine nell’antico porto della Cala.Adesso, l’intenzione dell’amministrazione comunale è quella di liberare la struttura dalla melma che la ricopre e valorizzarla come merita, con la speranza di creare un percorso di visita. “Attualmente è impossibile fruire di quest’opera unica – spiega Todaro a Le Vie dei Tesori News – io ho dovuto strisciare come un serpente, facendomi largo tra il fango, ma se, durante una seconda fase dei lavori, si riuscirà a liberare l’ingresso, la discenderia che porta giù, il fondo dell’ottagono, i canali e mettere in evidenza la struttura, allora potrebbe essere valorizzata e visitata da tutti, contribuendo alla conoscenza di uno straordinario lavoro idraulico dal grande valore storico”.