Corsa contro il tempo per salvare la Pinna nobilis, regina del Mediterraneo

A Ustica e nelle aree marine protette siciliane, insieme all'Università di Palermo, riparte la ricerca per monitorare la nacchera a rischio di estinzione

di Maria Laura Crescimanno

13 Luglio 2021

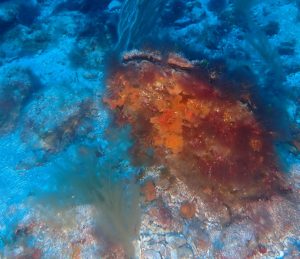

Anche il mare siciliano, come tutto il Mediterraneo, sembra essersi ammalato. Molti indicatori ecologici lo rivelano da anni agli scienziati. Tra questi, la Pinna nobilis, nota come nacchera, dichiarata già nel 2016 specie in via di estinzione, che si ammala e muore da anni anche sui fondali protetti. Dagli angoli più sperduti dei lontani oceani, sino alle nostre spiagge mediterranee, il grido è lo stesso: fare in fretta, provare a mitigare i danni già evidenti del riscaldamento globale, per evitare la perdita progressiva di biodiversità, ovvero la veloce scomparsa di specie marine, coralli, mammiferi, crostacei.

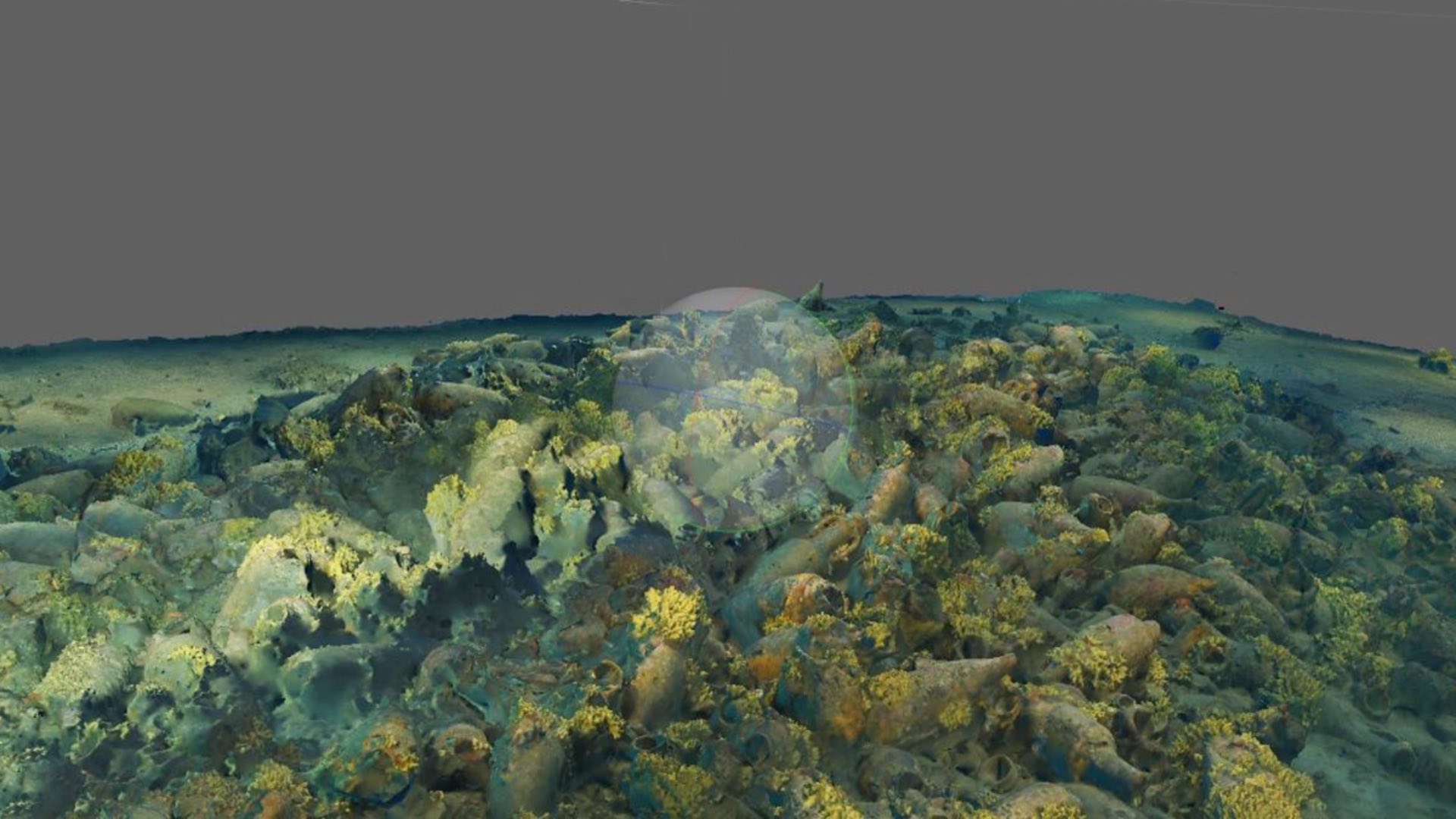

Al riscaldamento delle masse d’acqua, è ormai noto che si aggiunge la minaccia della plastica che persiste nel tempo, entrando nel ciclo vitale dei pesci che mangiamo. Le microplastiche, così come metalli ed altri inquinanti chimici sversati in mare attraverso i grandi fiumi usati come discarica, sono ormai presenti negli organi vitali di molti animali marini, incluso l’uomo. Ecco che le Amp, aree marine protette, diventano laboratori per sperimentare progetti di intervento.“Sui fondali di Ustica, la prima la prima isola d’Italia ad aver istituito una riserva marina, i biologi stanno tornando al lavoro. Da metà luglio sull’isola – spiega il direttore della Amp di Ustica, Davide Bruno – torneranno i ricercatori di biologia della stazione Anton Dohrn di Napoli, cosi come i biologi palermitani dell’Università di Palermo, con cui è stata stipulata una convenzione”.L’Istituto di biologia dell’ateneo palermitano ha infatti avviato una ricerca sulla moria della ormai rara Pinna nobilis, quasi dovunque scomparsa, dalle coste della Spagna al mare turco, nei fondali del Mediterraneo. Spiega Marco Milazzo, biologo di Unipa: “Questa epidemia è stata associata alla presenza del protozoo Haplosporidium pinnae, le cui spore si diffondono attraverso correnti marine superficiali, vengono filtrate dal bivalve, si depositano nell’apparato digerente, dando origine a parassiti che occludono gradualmente il lume e portano alla morte degli individui. I tassi di mortalità registrati hanno raggiunto il 100 per cento di individui e rappresentano una seria minaccia alla persistenza di questa specie nelle acque del Mediterraneo”.“Insieme ad alcuni istituti di ricerca ed università italiane e di diversi paesi del Mediterraneo, l’Università di Palermo – continua Milazzo – con Giorgio Aglieri della Stazione Zoologica Anton Dohrn, è iniziato un programma di monitoraggio dei pochissimi individui resistenti al patogeno in tre aree marine protette siciliane, Ustica, Isole Egadi e Isole Pelagie, dove sono state registrate morie superiori al 95 per cento. Insieme al monitoraggio dei pochi esemplari adulti rimasti, sono state posizionate delle ‘trappole’ per larve nel tentativo di aumentare il successo di reclutamento della nacchera di mare e promuovere azioni di reimpianto dei giovanili proprio in quelle zone in cui sono presenti esemplari resistenti al patogeno”.Ed i subacquei ambientalisti, che da anni segnalano in rete situazioni simili, non stanno a guardare. In Sicilia, dove da alcuni anni le aree marine protette si sono associate in un unico organismo che dialoga con la Regione, è nata la rete Siren.it che mette insieme dodici diving centre dell’Isola, nello sforzo comune di raccogliere dati ambientali e di dare una mano all’ ambiente marino.Segnalare, ad esempio la presenza di alghe invasive, come la caulerpa, di nuove specie tropicali e del distruttivo e dilagante vermocane. Animatore della rete siciliana è l’istruttore Roberto Fermo, con un diving sulla spiaggia di San Vito Lo Capo. Spiega Rino Amodeo, l’ultimo arrivato dopo la pandemia con il suo diving a Ustica: “Ho aderito subito alla rete per la sostenibilità della subacquea siciliana, siamo impegnati nel rilevamento dei dati ambientali, secondo uno schema di segnalazione delle specie avvistate ben preciso, che poi immettiamo insieme ai nostri subacquei in rete dopo le immersioni. È un modo intelligente per creare rapidamente una fotografia della situazione dei fondali”. Intanto la Sirena è al lavoro e speriamo che anche gli scettici si mettano a seguirla.