Messina e le altre faglie: alle origini dei terremoti tra Sicilia e Calabria

La scoperta della frattura che causò il sisma del 1908 rientra in un progetto di ricerca per studiare anche i periodi di ritorno degli eventi tellurici

di Giulio Giallombardo

3 Giugno 2021

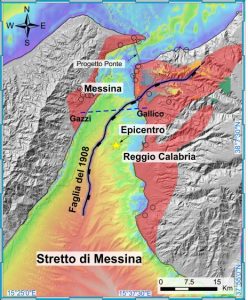

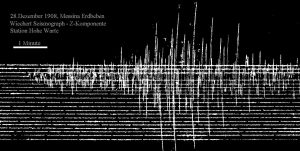

Un’ecografia dei fondali tra Sicilia e Calabria, per risalire alle origini dei terremoti. È il progetto che ha portato alla scoperta della faglia del disastroso sisma del 1908, quando la mattina del 28 dicembre Messina e Reggio Calabria furono distrutte. Alle 5,20 la terra tremò per 37 interminabili secondi, causando una delle più gravi catastrofi sismiche d’Europa. A più di cento anni di distanza, uno studio condotto dall’Università di Catania, dal Center for Ocean and Society – Institute of Geosciences dell’Università di Kiel in Germania e dall’Osservatorio Etneo dell’Ingv di Catania, svela per la prima volta la posizione e le caratteristiche della faglia da cui si originò il devastante sisma.

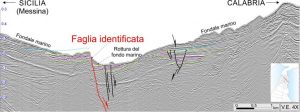

“L’obiettivo del nostro lavoro – spiega a Le Vie dei Tesori News Giovanni Barreca, geologo del Dipartimento di Scienze Biologiche dell’Università di Catania e coordinatore della ricerca – è studiare tutta la Calabria e la parte nord-orientale della Sicilia, per risalire alle origini degli altri grandi terremoti, come quelli del 1783 e del 1905, che hanno colpito la Calabria meridionale. Il nostro progetto è di riuscire a mappare queste faglie con un buon grado di precisione e tirare fuori parametri, come lunghezza e profondità, che servono a stimare una magnitudo massima per quelle zone”.La ricerca, che rientra tra i Prin, i Progetti di rilevante interesse nazionale, vuole fare luce, inoltre, sulle cause dell’allontanamento tra la Sicilia e la Calabria, che si separano di circa 3,5 millimetri all’anno. “Cerchiamo di studiare i terremoti del passato attraverso le nuove tecnologie – prosegue Barrecca – perché tutto ciò che sappiamo di questi terremoti storici è legato a fonti dell’epoca che raccontavano ciò che era avvenuto, senza approfondimenti scientifici. L’obiettivo finale è riempire i cataloghi storici e capire anche i periodi di ritorno dei grandi terremoti. Per fare questo, rimappiamo le faglie con moderne tecnologie”.Il nuovo studio si è basato principalmente sulla sismica a riflessione, una metodica che funziona un po’ come un’ecografia. “Mandiamo impulsi di tipo acustico che viaggiano all’interno della terra – spiega il geologo – quando l’impulso trova un ostacolo, rimbalza e torna indietro. Viene catturato e processato fino a ottenere un’immagine di quello che c’è al di sotto del fondale marino”. La faglia di Messina è stata individuata a circa 3 chilometri dalle coste della Sicilia e raggiunge la lunghezza massima di 34,5 chilometri. “Il parametro della lunghezza è molto importante, perché più estesa è la faglia, più gravi potrebbero essere i terremoti – aggiunge il ricercatore – . Secondo le relazioni lunghezza-magnitudo, la faglia individuata sarebbe in grado di scatenare terremoti di magnitudo 6.9, una energia molto simile a quella liberata durante il terremoto del 1908. Questo dato, insieme all’analisi critica delle fonti storiche e allo sviluppo di modelli matematici di dislocazione, suggerisce di fatto che la struttura tettonica individuata sia verosimilmente proprio quella che più di 100 anni fa causò la più grave sciagura sismica del ‘900”.Ma un importante progetto di ricerca sismica, finanziato dall’Unione Europea, è in corso anche al largo di Catania e Siracusa. “Stiamo monitorando un’altra faglia, – afferma il geologo – attraverso cavi a fibra ottica posizionati sui fondali. La fibra riesce a captare anche piccolissimi movimenti anche a distanze di decine di chilometri. Sarebbe interessante applicare questa tecnologia anche sullo Stretto, ma siamo ancora in fase sperimentale”. Se resta impossibile prevedere i terremoti, progetti di ricerca come quello che ha portato alla scoperta della faglia di Messina, pongono le basi per la progettazione in sicurezza di future infrastrutture nell’area. “Possiamo dire che statisticamente, in via del tutto approssimativa, i grandi terremoti della storia si sono verificati in media ogni mille anni – conclude Barreca – ma ovviamente non possiamo fare alcuna previsione deterministica”.