◉ BENI CULTURALI

Palazzo Sclafani, ospedale all’avanguardia nella Palermo del Quattrocento

L’imponente edificio a un passo da Palazzo Reale e dalla Cattedrale, oggi sede dell’Esercito, fu un luogo di sperimentazione medica e un centro raffinato di cultura e arte, rappresentando una prima idea di quello che oggi si definisce welfare. La sua storia è stata ricostruita in un saggio di Daniela Santoro

di Guido Fiorito

17 Gennaio 2025

Fa una certa impressione vedere una riproduzione de Il trionfo della morte tra le arcate del cortile interno di Palazzo Sclafani. Un salto indietro di quasi sei secoli. L’affresco, staccato da quel muro e oggi grande protagonista della collezione di Palazzo Abatellis, ricorda il tempo in cui il palazzo di piazza Vittoria era il primo grande ospedale di Palermo. La sua storia è stata ricostruita in un saggio dalla storica Daniela Santoro, professoressa associata all’Università di Palermo, e vi è stata dedicata una mattinata di studio proprio a palazzo Sclafani che oggi ospita il comando Regione militare Sicilia dell’Esercito.

Siamo in un tempo in cui convivevano l’assistenza dei poveri e le cure mediche, allora affidate a erbe e medicamenti di dubbia efficacia. Nel Trecento, come ha ricostruito Patrizia Sardina, ordinaria di storia medievale all’università di Palermo, l’assistenza dei poveri ma anche dei trovatelli, era affidata a una serie di conventi distribuiti nei quartieri e che corrispondevano ad altrettanti ordini mendicanti, ovvero la cui regola prevedeva un voto di povertà. Così i carmelitani di Santa Maria si occupavano dei poveri e dei malati dell’Albergheria, gli agostiniani di quelli di Seralcadi (il mandamento del Capo), i francescani operavano alla Kalsa, i domenicani al Monte di Pietà. Conventi che ricevevano spesso dai testamenti di ricche vedove soldi, feudi e redditi per ringraziamento di cure ricevute e soprattutto ricorda Sardina, “perché la beneficenza era considerata una assicurazione per la salvezza dell’anima”.

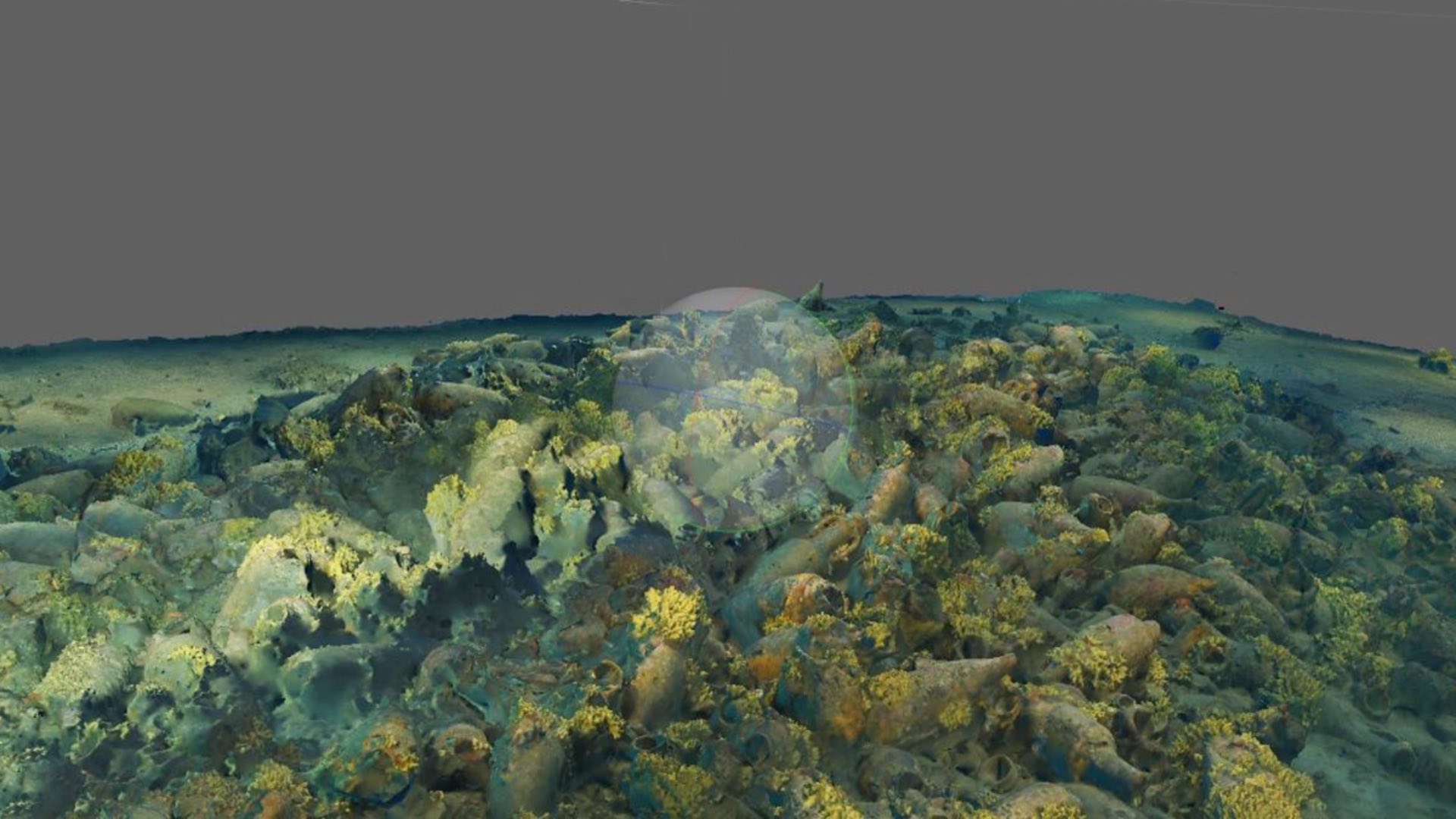

Nel Quattrocento cambia tutto, come spiega Daniela Santoro nel suo libro “Decoro della città, rifugio dei poveri. L’Ospedale Grande del Santo Spirito a Palermo” (editore Viella). C’è una prima idea di quello che oggi chiamiamo welfare. Si inizia a pensare in grande. Anche a Palermo, si decide, sulla scia di precedenti esperienze come quella di Barcellona in Spagna, di concentrare l’assistenza in un unico luogo e insieme migliorare il decoro della città. La scelta cade sul superbo palazzo trecentesco abbandonato dopo la morte del proprietario, Matteo Sclafani, potente notabile in competizione per il dominio della città con i Chiaramonte, che avevano il loro prestigioso palazzo allo Steri. Palazzo Sclafani va bene per le vaste dimensioni e perché è vicino ai centri di potere della città, il Palazzo reale e la Cattedrale.

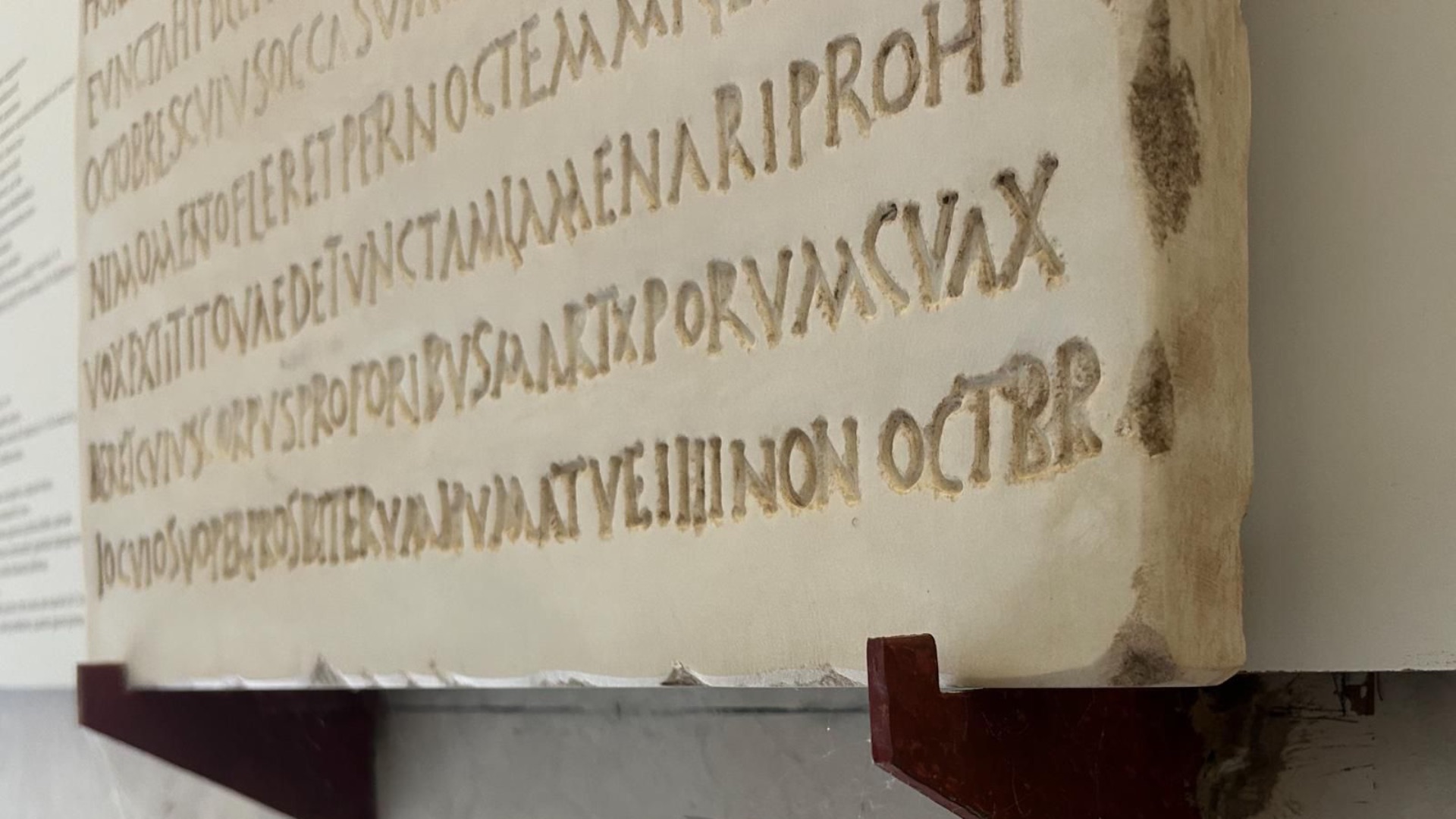

“Nella realizzazione dell’ospedale – dice Daniela Santoro – convivono più elementi: la volontà del re Alfonso V d’Aragona, l’assistenza legata agli enti religiosi e quella laica cittadina”. Una collaborazione che viene trasferita nella gestione dell’ospedale dove si uniscono due notabili eletti dall’universitas, l’amministrazione della città, e due dalle confraternite religiose. Protagonista di questa vicenda è il frate benedettino Giuliano Majani, diviso tra la spiritualità, che lo spinge a esperienze eremitiche, e il richiamo perentorio del re per importanti incarichi. Nel 1435 l’apertura dell’ospedale è documentata dal testamento di un malato, Andrea de Clara di Pollina.

Santoro ha ritrovato documenti che le hanno permesso di ricostruire come era organizzato l’ospedale e la destinazione di stanze e saloni. Già alla fine del Quattrocento poteva ospitare trecento malati. “Non si trattava soltanto di un ospedale che dava un tetto ai poveri e cure ai malati – dice Santoro – ma anche un luogo di sperimentazione medica e un centro raffinato di cultura e arte che ospitava oggetti preziosi in oro e in argento”.

Alcune opere, come un Giudizio universale, sono state completamente perdute, mentre Il trionfo della morte è giunto fino a noi e rappresenta un grande mistero. “Mostra un livello artistico dei massimi livelli europei – dice Michele Cometa, che vi ha dedicato lunghi studi – e ogni figura ha significati che sono ancora da approfondire o da scoprire. Una grande modernità, come mostra il fatto che certamente Picasso dovesse conoscere il quadro per dipingere il cavallo di Guernica”.