Il giallo dell’anfiteatro romano di Palermo, si accende il dibattito tra gli studiosi

Accertata la presenza del monumento da fonti antiche, il docente Giuseppe Ferrarella avanza l’ipotesi che potesse trovarsi nella zona dell’attuale Vucciria. Critico il geologo Pietro Todaro: “Lì c’era il mare”

di Guido Fiorito

15 Dicembre 2022

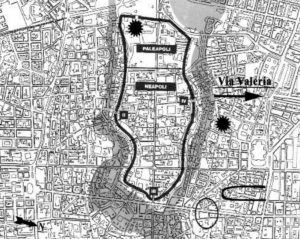

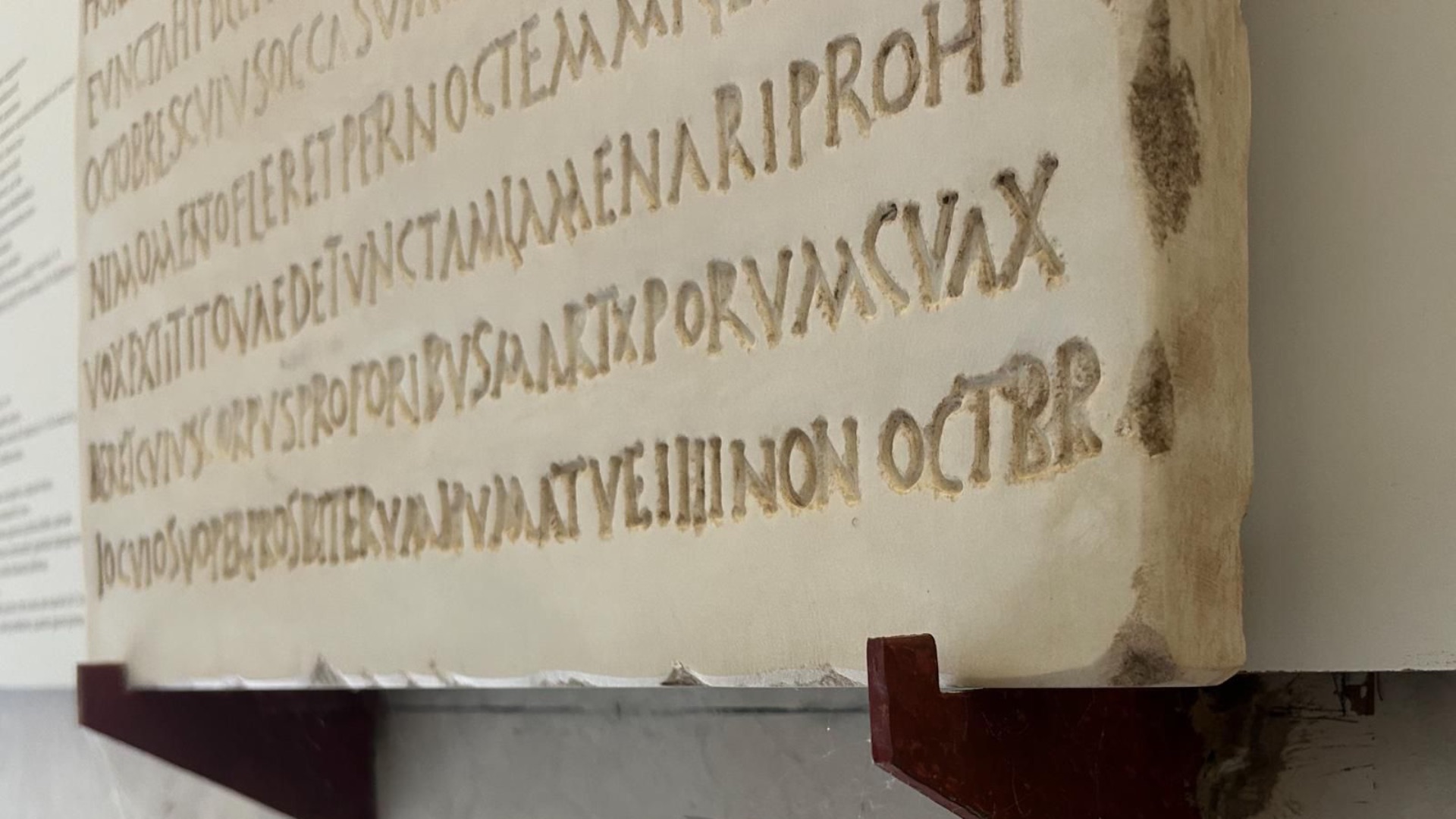

Palermo è stata una città romana per più di seicento anni (fu strappata ai cartaginesi nel 254 avanti Cristo). Eppure di questa lunga epoca non è rimasto nulla, a parte resti di domus, case patrizie, nella zona di Villa Bonanno. Con il grande mosaico delle stagioni oggi custodito al museo Salinas. Non sappiamo niente dell’urbanistica romana né dell’ubicazione dei principali monumenti come il Foro, nonostante si trattasse di una città popolosa e del rango di colonia in età imperiale. A partire dalla dominazione islamica, il territorio cittadino è stato sconvolto cancellando edifici, case e strade. Adesso un caso sta tornando a scaldare gli ambienti scientifici, quello dell’anfiteatro romano.I luoghi dello spettacolo erano comuni all’epoca romana a tutte le città come la Panormus latina e che sia esistito è confermato da una epigrafe (Secondo secolo dopo Cristo) ritrovata a San Cataldo. Viene citato un certo Aurelianus, che diede a Palermo spettacoli di giochi gladiatori e con le fiere (venationes) in un due luoghi differenti, un teatro (citato espressamente) e un anfiteatro. Ma dov’era questo anfiteatro?Come in un giallo, attraverso tracce e indizi, si cerca di arrivare alla soluzione. La prima ipotesi in età moderna risale al 1971: Ida Tamburello (“Palermo punica-romana”) propone di localizzarlo nella piana di San Cataldo (piazza Bellini), per il ritrovamento dell’epigrafe già citata. Al limite orientale della città, affacciato sul mare e vicino al porto, cosa che, nota la studiosa, favoriva lo sbarco di fiere esotiche dalle navi.

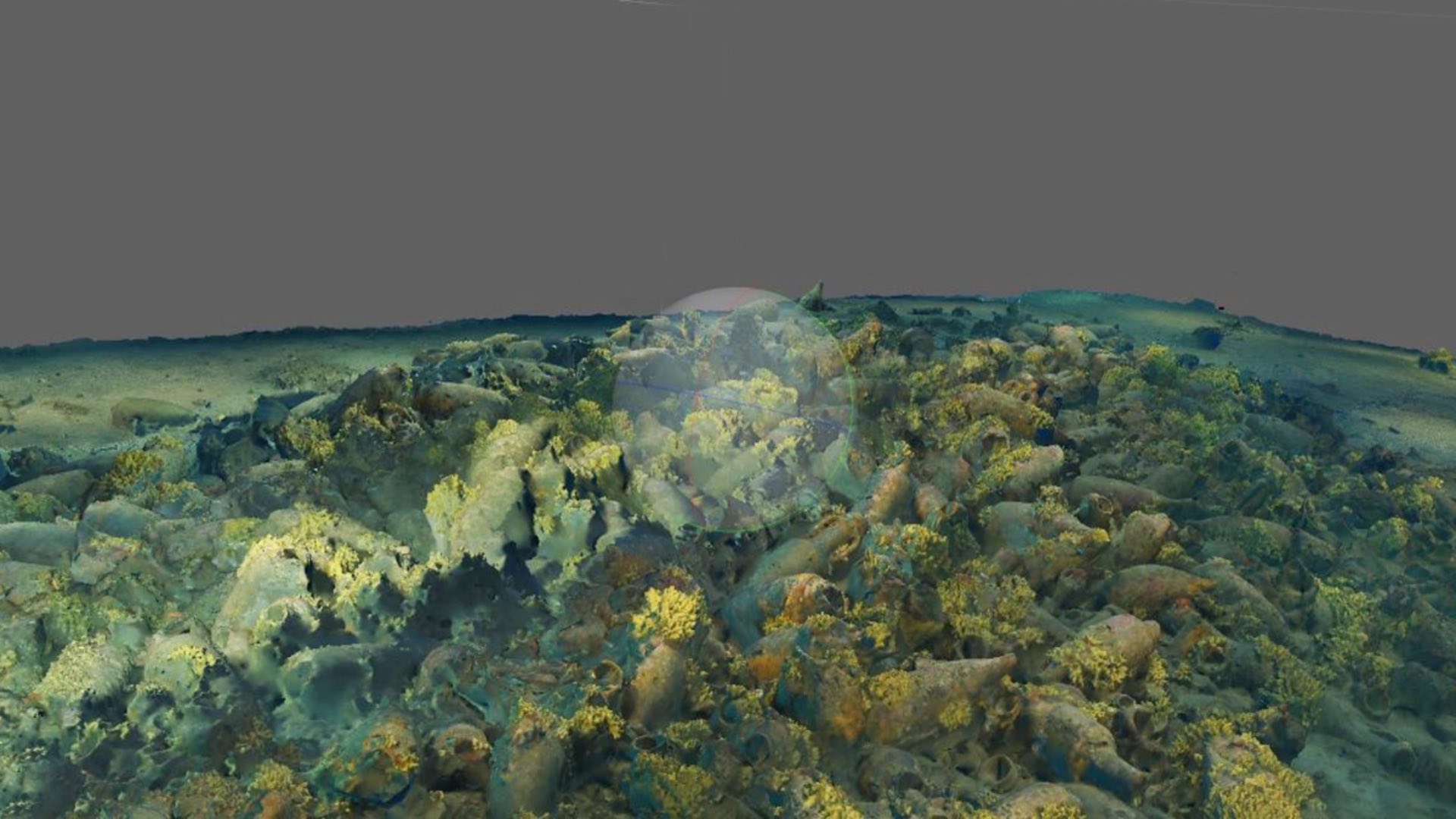

Nel 2013 il professore emiliano Paolo Storchi, studioso di architettura e urbanistica nel mondo greco e romano, scrive un articolo sul tema dell’anfiteatro, esaminando tre possibilità. La prima riguarda la cosiddetta Sala Verde del Palazzo Reale di Palermo, nel punto più elevato della città antica, secondo una tradizione legata a Fazello, Nino Basile e Amari. Vincenzo Di Giovanni nel 1890 smontava la tesi, sostenendo che l’edificio fosse quadrato e dotato di tetto, e proponendo per il teatro la zona di via Montevergini, secondo un documento notarile del 1845 che citava come bene un theatrum. La via era chiamata in precedenza Ruga del teatro. Ma di tutto ciò non è alcuna traccia, concludeva Storchi.Lo studioso considerava improbabile una seconda ipotesi legata ad una incisione pubblicata sul Magasin Pitturesque del 1874, che raffigura una sorta di teatro nel quartiere della Panneria, più probabilmente una cava di calcare. Definisce “più concreta” una terza ipotesi. Attraverso l’esame cartografico, indica per l’anfiteatro e anche un circo, la zona a ridosso del quartiere della Conceria, tra le attuali via Roma, via Monteleone e piazza San Domenico. Quindi fuori dalle mura.La pubblicazione in questi giorni del libro del professore Giuseppe Ferrarella, “Persistenza delle forme nell’architettura della città. Congetture sull’anfiteatro di Palermo” (edizioni Caracol) fa un’altra ipotesi (“senza alcuna pretesa di certezza”, precisa) e ha il merito di aver acceso il dibattito. Ferrarella individua, attraverso lo studio dei luoghi e incrociando più cartografie, comprese quelle aeree, il luogo che ospitava l’anfiteatro nell’area della Loggia, ovvero nella zona tra le attuali via Roma, via Vittorio Emanuele e piazza Garraffello. Siamo alla Vucciria. Gli assetti curvilinei vengono individuati, per esempio, nel vicolo Santa Sofia e in vicolo della Rosa Bianca e il cardine in piazza del Garraffo.“Ci sono delle caratteristiche dei luoghi – spiega Ferrarella – che mi hanno portato a questa che non è una scoperta ma una proposta di lavoro per indagini future. Si intravede la struttura di un impianto radiale, una forma emiciclica, e l’asse dell’ellisse che superava il centinaio di metri. Tutto inizia con la mia tesi di dottorato di ricerca sulla forma del suolo nella Palermo del Cinquecento che mi ha portato ad alcune conclusioni che riguardano come per realizzare la via del Cassaro, il suolo sia stato scavato e abbassato il livello, come sia stata completamente mutata l’orografia e l’aspetto dei luoghi. Sapevo che queste mie tesi avrebbero suscitato critiche, ciò che è nuovo richiede un tempo per essere accettato”.Tra i critici, il geologo Pietro Todaro, studioso del sottosuolo cittadino e della morfologia del centro storico di cui ha curato un atlante stratigrafico, per il quale l’ubicazione dell’anfiteatro non è possibile alla Vucciria. “Premesso che considero Ferrarella uno studioso serio, le sue congetture non trovano conferma nei risultati degli studi dell’evoluzione geomorfologica della costa che ci dicono che in epoca romana lo sperone ultimo della terra era all’altezza della chiesa di San Antonio Abate. Nella zona della Vucciria in cui viene ipotizzato l’anfiteatro, c’era un mare basso ma navigabile da barconi. Una situazione verificata nei lavori di consolidamento di edifici della Vucciria, con una serie enorme di sondaggi”.Replica Ferrarella: “I dati sul porto prima fenicio e poi romano sono esigui. E comunque i romani erano molto abili a costruire in zone paludose. La zona del Colosseo e dei Fori imperiali è stata edificata tra paludi e depositi alluvionali del Tevere. Anche Valencia è stata costruita su una palude”. In sostanza, Ferrarella propone l’esistenza di costruzioni oltre la punta del cosiddetto piede fenicio, ovvero poco sotto i Quattro Canti, dove secondo gli studi i fiumi Papireto e Kemonia si univano per finire in mare. “È vero che il Colosseo è costruito per metà sul limo del Tevere – dice Pietro Todaro – ma con straordinari lavori di consolidamento. Di opere del genere non si è trovata traccia a Palermo. Quella zona è stata bonificata solo nel Medioevo”.In attesa di ulteriori tesi e prove che chiariscono quello che resta un mistero, si coglie il fascino di un’epoca romana di cui sappiamo poco e che, sotterrata sotto le stratificazioni delle successive dominazioni, attende di essere riportata alla luce.