◉ CULTURA

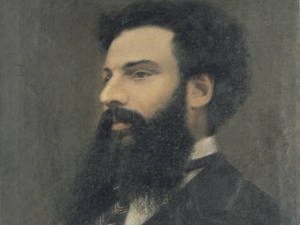

Il visionario Vincenzo Ragusa e quella scuola d’arte orientale naufragata a Palermo

Il fallimento dell’innovativo progetto didattico-museale dello scultore palermitano causò la dispersione del ricchissimo patrimonio di reperti del Sol Levante che aveva portato nella sua città. Alcuni pezzi sono in mostra a Roma a Palazzo Braschi, ancora per pochi giorni

di Carola Arrivas Bajardi

12 Giugno 2024

Sta per concludersi a Roma la mostra “Ukiyoe. Il Mondo Fluttuante. Visioni dal Giappone”, a Palazzo Braschi. Attraverso 150 opere d’arte provenienti dal Paese del Sol Levante l’esposizione pone l’accento sugli ukiyo-e (letteralmente “immagini del mondo fluttuante”), le xilografie su carta di riso che hanno caratterizzato l’epoca Edo (dal 1603 al 1868), un lungo periodo di pace sotto il governo militare dei Tokugawa, segnato da grandi cambiamenti sociali, economici ed artistici, ma anche da un forte isolazionismo.

Set per il gioco delle carte delle poesie (utagaruta), collezione Vincenzo Ragusa in mostra a Palazzo Braschi a Roma

Accanto ai dipinti e alle xilografie ukiyo-e, a Palazzo Braschi si possono ammirare diversi oggetti d’arte collezionati dai primi italiani che si recarono in Giappone nella seconda metà dell’Ottocento, a seguito della riapertura delle frontiere. Tra di essi è degno di nota lo scultore e artista palermitano Vincenzo Ragusa, che durante il suo lungo soggiorno nell’”Impero del Sole” (dal 1876 al 1882) creò la più importante raccolta di oggetti giapponesi antichi esistente in Italia, unica nel suo genere per la precisa volontà dello scultore di offrire una visione d’insieme, il più possibile esaustiva, dell’artigianato artistico giapponese. Si tratta di circa 4172 pezzi appartenenti per lo più al periodo Edo tra cui dipinti, ukiyo-e, lacche, statue bronzee, armi, vasi in bronzo e ceramica, strumenti musicali, maschere teatrali, abiti e oggetti di uso quotidiano.

Per comprendere a fondo la storia della collezione Ragusa bisogna fare un tuffo nel passato e tornare indietro al 1866 anno che segna l’inizio della restaurazione del potere imperiale Meiji e che conclude il lungo periodo di isolazionismo dello shogunato dei Tokugawa e, soprattutto, della firma del trattato d’amicizia tra l’Italia e il Giappone che consacra una nuova stagione culturale. Tanto è vero che l’anno successivo, nel 1867, con la presenza del padiglione del Giappone alla prima Esposizione Universale di Parigi il japonisme diventa la nuova moda della raffinata borghesia europea della Belle Époque. In questo contesto anche il governo giapponese mostra interesse nei riguardi dell’arte occidentale e lo scultore palermitano Vincenzo Ragusa vive da protagonista questo processo di riapertura e di scambi culturali tra Oriente e Occidente. Ottenuto il diploma honoris causa col titolo di “legittimo figlio dell’Accademia di Brera”, Ragusa risulta vincitore per la sezione scultura e nel 1876, con all’architetto Giovanni Cappelletti e il pittore Antonio Fontanesi, entra a far parte del primo corpo di insegnanti e consulenti scelti dal governo Meiji per partecipare alla fondazione della nuova “Scuola Tecnica di Belle Arti di Tokyo”, dove insegnerà agli studenti giapponesi le tecniche occidentali di scultura, modellato e fusione del bronzo. La prima classe della scuola è composta da 60 alunni e comprende già ben sei donne, un numero piuttosto elevato per l’epoca.

Nel 1878 il professore Ragusa scolpisce il busto che ritrae una delle sue allieve. È O’Tama Kiyohara, all’epoca ha diciassette anni ed è la prima donna giapponese a posare per un artista europeo. O’Tama è una pittrice di talento e tra il 1877 e il 1882 dipinge oltre cento tavole acquerellate – oggi disperse per più della metà e per la restante parte conservate alI’Istituto Statale d’Arte di Palermo (intitolato ai coniugi Ragusa) e all’Art Research Institute di Tokyo – che raffigurano con sorprendente realismo “fotografico” gli oggetti d’arte della ricca collezione che Vincenzo Ragusa sta creando proprio in quegli anni. Gli scopi sono due: da una parte il professore desidera che la sua giovane e dotata allieva si confronti con la tecnica occidentale della “riproduzione dal vero”; dall’altra probabilmente ha già in mente la catalogazione illustrata della sua immensa raccolta, tanto è vero che sul verso di ognuna delle tavole si premura di scrivere un’annotazione riguardante gli oggetti rappresentati.

Nel 1882 Vincenzo Ragusa torna a Palermo con O’Tama Kiyohara, la sorella di lei con il marito (esperti in ricamo giapponese e nell’uso delle lacche) e ben centodieci casse in cui è contenuta la sua collezione, per istituire una “Scuola d’arte applicata all’industria” che miri a “educare l’intelligenza e le braccia dei cittadini all’esercizio delle arti industriali, – si legge nella bozza di progetto statutario redatto dallo stesso Ragusa – perché la produzione sia migliore, più economica, più copiosa; ma specialmente di promuovere le industrie della ceramica, dei bronzi e delle lacche coll’introdurre lo studio e la pratica dei metodi di lavorazione giapponese o di altri che si stimeranno migliori”. Il suo progetto è quello di fondare una scuola di arte orientale con annesso un museo costituito da tutti i disegni e oggetti asiatici acquistati in Giappone.

Negli anni in cui i pittori di mezza Europa subiscono il fascino del japonisme, Vincenzo Ragusa torna a Palermo con un’artista giapponese in carne ed ossa. Il loro è già un sodalizio artistico, d’amore e di vita, ma O’Tama Kiyohara lo sposerà solo nel 1889, dopo essere diventata Eleonora con il battesimo.

Nel 1883 Ragusa scrive una lettera al ministro dell’agricoltura, industria e commercio, per informarlo di avere portato con sé “una copiosa collezione di capolavori d’arte dell’Indo-China e Giappone” e di averli collocati nella sua abitazione adattata a museo privato. L’anno successivo il Consiglio Comunale stanzia una somma per la scuola, successivamente egli viene confermato direttore e O’Tama direttrice della sezione femminile. Viene inoltre istituito un Consiglio direttivo e la scuola viene denominata “Scuola d’Arte applicata all’Industria”. Illustri sono i nomi che si distinguono tra i presidenti del Consiglio direttivo: l’architetto Giuseppe Damiani Almeyda, il professor Antonino Salinas, l’architetto Giuseppe Patricolo. Tuttavia con alcuni di essi sorgono episodi ritenuti “spiacevoli” e frequenti liti riguardanti l’impostazione didattica e l’organizzazione della scuola. Il temperamento di Vincenzo Ragusa, definito “ardente e bizzarro”, porta a un susseguirsi dimissioni di alcuni componenti della scuola, con conseguenti accertamenti e ispezioni ministeriali.

Set composto da scatola per cancelleria (ryōshibako) e scatola da scrittura (collezione Vincenzo Ragusa)

Ma la natura del contendere è ben più complessa, non è solo legata alle intemperanze caratteriali di Ragusa: egli non sembra tollerare ingerenze nella gestione e nell’impostazione didattica di una scuola che reputa una sua creatura. Se da un lato Ragusa sopravvaluta l’entità della domanda di mercato di prodotti orientali, dall’altro il suo progetto è troppo innovativo e non viene ben compreso da alcuni suoi colleghi e, soprattutto, dalle istituzioni regionali e statali. Così scrive il Giornale di Sicilia il 22 giugno 1884 dopo l’inaugurazione della scuola: “Vediamo con rammarico che la generosa proposta del professor Ragusa ha trovato in generale poco slancio e molta incertezza, quasi che Palermo non possa aspirare a progredire al pari delle sue città sorelle nella via del progresso industriale”.

E così scriverà il prefetto al ministro della Pubblica Istruzione, Giuseppe Fiorelli nel 1888: “Reduce dal Giappone con una collezione di cose giapponesi e con una donna giapponese per giunta, egli con la speranza di vendere al Governo il suo così detto museo […] si è trovato implicato in tanti litigi e debiti, ai quali dovrebbe far fronte col prezzo del museo […]. Essendo stato nominato direttore anche di una scuola d’arti applicate all’industria si è comportato in guisa che col presidente del Consiglio di vigilanza, ch’era un antico suo amico e protettore (Damiani Almeyda ndr), non s’è trovato pure d’accordo e gli altri membri elettivi del Consiglio rappresentanti della Provincia e del Comune ebbero a dare le loro dimissioni, da che a loro non pareva di poter assenzionare tutto quello che si proponeva e si faceva dal detto professore Ragusa”.

Alla fine anche Damiani Almeyda suo “antico amico e protettore” si dimetterà da presidente del Consiglio direttivo, richiedendo al Ministero il commissariamento della scuola e già nel 1888 Ragusa sarà costretto a vendere una parte consistente della sua raccolta allo Stato Italiano per risanare i debiti conseguenti al progressivo fallimento del suo ambizioso progetto. Le sue raccolte finiranno nel Museo Etnografico Pigorini di Roma e da allora inizierà una trattativa estenuante per la vendita di tutta la collezione che durerà ventotto anni.

Le cose peggiorano sempre più, tanto che nel 1892 Ragusa si rammarica con Salinas per la chiusura delle Officine delle lacche, specialità tecnica non gradita al Ministero e alla Commissione Centrale per l’insegnamento artistico industriale perché importata dal Giappone e non ritenuta di carattere tipicamente italiano. Ciò comporta una grave perdita economica a cui segue la soppressione del Museo giapponese dell’istituto. Nonostante il declino del suo progetto di diffusione delle arti applicate giapponesi, Vincenzo Ragusa continuerà a svolgere le funzioni di direttore artistico e di insegnante di plastica di figura fino al 1905, anno in cui la scuola viene soppressa con Regio Decreto. Nel 1908 l’attività didattica viene ripristinata ma la “Regia Scuola superiore d’Arte applicata all’industria” è ormai profondamente cambiata.

Nel 1916, anno in cui si conclude finalmente la travagliata vicenda della vendita della sua collezione, Vincenzo Ragusa scrive all’allora ministro della Pubblica Istruzione per promuovere quantomeno la pubblicazione di un catalogo: “Illustrare etnograficamente la specie, l’uso, le fabbriche, gli artisti, delle varie ed elette produzioni Orientali, opera indispensabile che potrà illuminare e facilitare gli studiosi delle arti e delle industrie cinesi e giapponesi”.

Sembra incredibile, ma ancora oggi quel catalogo non è stato pubblicato. Vale dunque la pena di andare a palazzo Braschi per vedere, oltre alle stampe ukiyo-e, gli oggetti collezionati con grande cura e passione, con estrema competenza e con spirito risorgimentale, dal coraggioso e valente scultore Vincenzo Ragusa.