◉ PALERMO

La doppia pelle di Palazzo Lungarini: quell’antica veste nascosta sotto la facciata barocca

Un elegante bugnato rinascimentale, realizzato con la tecnica a “sgraffito”, uno dei primi in Sicilia, è ancora in parte visibile sul prospetto della dimora nel cuore della città. Una mescolanza perfetta di stili che dialogano tra loro dopo il restauro

di Carola Arrivas Bajardi

13 Novembre 2023

di Carola Arrivas Bajardi

Sul prospetto barocco del palazzo Lungarini alla Kalsa, nel cuore di Palermo, tra balconi a “petto d’oca” ed eleganti medaglioni, si può ammirare un rarissimo esempio di “sgraffito” rinascimentale. Il raffinato decoro, che imita perfettamente delle bugne con base quadrata a punta di diamante tronca, è riaffiorato dalla veste barocca del palazzo a seguito dei bombardamenti del ’43, di due terremoti (del 1968 e del 2002) e di un successivo restauro eseguito nel 2004. Stilisticamente diverso dal vestito barocco, questo merletto d’intonaco doveva presumibilmente ricoprire l’intera facciata cinquecentesca dell’originario edificio.

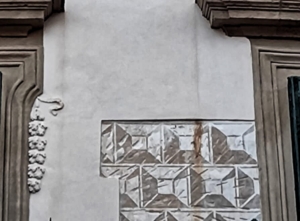

Particolare del bugnato a sgraffito

Che cosa sia lo “sgraffito”, da non confondere con il graffito contemporaneo realizzato sui muri con bombolette a spray, ce lo spiega Giorgio Vasari in quella miniera di informazioni che sono le sue “Vite”. Ripresa dall’antichità classica, questa tecnica decorativa, caratterizzata da due strati sovrapposti e messi a contrasto tra di loro, viene largamente utilizzata nel Rinascimento per decorare le pareti esterne degli edifici. Infatti i contorni incisi reggono molto meglio all’acqua rispetto alla semplice pittura, “perché tutt’i lineamenti invece di essere disegnati con carbone o con altra materia simile, – spiega Vasari – sono tratteggiati con un ferro dalla mano del pittore”.

Originario dell’area tosco-laziale, lo “sgraffito” si diffonde sia nelle regioni d’oltralpe che in quelle meridionali, distinguendosi per il diverso cromatismo, che al sud è particolarmente legato ai materiali lapidei locali. Come nel caso di palazzo Lungarini, in cui emerge un delicato contrasto tra il merletto bianco dell’intonaco e il fondo grigio-ocra della calcarenite.

Il “finto” bugnato di Palazzo Lungarini

Nel Rinascimento le bugne a punta di diamante non erano una novità, infatti erano già state utilizzate nel Medioevo per opere di carattere difensivo. La decorazione musiva del Duomo di Monreale ne riporta un’interessante testimonianza nella scena in cui San Paolo fugge dalla persecuzione degli ebrei calandosi in una cesta. Sulle mura difensive della città di Damasco appare un disegno grafico a triangoli chiari e scuri giustapposti, lo stesso che sarà poi ripreso nel Rinascimento per decorare i palazzi signorili. Le bugne, dunque, perderanno nel tempo il loro carattere difensivo per assumerne uno nuovo, prevalentemente decorativo e più adatto all’architettura dei palazzi di città, pur continuando a conferire un’idea di forza e di potere legata allo “status” del proprietario.

I decori a sgraffito di Palazzo Lungarini

L’edificio cinquecentesco che ha dato origine al palazzo Lungarini è il risultato dell’aggregazione di diversi tenimenti di epoca medievale, acquistati tra la fine del Quattrocento e i primi del Cinquecento da un illustre giurista: Giovanni Luigi Settimo. Appartenente ad una nobile famiglia pisana, Settimo era giunto da esule a Palermo, a seguito della diaspora causata dal dominio di Firenze. Nel periodo rinascimentale i motivi geometrici venivano utilizzati per dare uniformità alle grandi facciate irregolari dei palazzi ottenuti dall’aggregazione di corpi diversi e, quasi certamente, la raffinata maglia modulare a “sgraffito” doveva ricoprire l’intera superficie dell’ampia facciata cinquecentesca di palazzo Settimo. Ad avvalorare questa ipotesi vi è la non perfetta regolarità del quadrato (42 per 42,5 centimetri), probabile risultato dell’adattamento del modulo al prospetto.

Oltre che nella tecnica e nell’esecuzione, l’eccezionalità dello “sgraffito” di palazzo Settimo-Lungarini sta nel fatto che esso fu probabilmente uno dei primi ad essere realizzati in Sicilia. Si pensa, infatti, che sia stato eseguito entro il 1525 (anno della morte di Giovanni Luigi Settimo), da maestranze toscane o laziali che erano in possesso del cartone necessario per eseguire il disegno. Dunque due anni prima dell’arrivo in Sicilia di Polidoro da Caravaggio, l’allievo di Raffaello fuggito da Roma nel 1527 a causa del Sacco, l’invasione da parte dei lanzichenecchi di Carlo V.

Le decorazioni rinascimentali sotto il prospetto barocco

Le preziose tracce rinvenute svelano, inoltre, come la geometria modulare delle bugne a punta di diamante tronca fosse arricchita dall’introduzione di raffinatissime fasce decorate. Queste incorniciavano le aperture simmetricamente disposte e suddividevano orizzontalmente il prospetto. All’interno di queste fasce si possono ancora notare diversi temi figurati, più evoluti rispetto all’iniziale motivo geometrico, come ad esempio le splendide grottesche di nastri, fiori, frutti e leoni affrontati con code a girali, visibili in corrispondenza del piano nobile.

Un’altra fascia con motivo geometrico raffigurante teorie di semicerchi affiancati è emersa in corrispondenza di quello che doveva essere il coronamento dell’originario palazzo rinascimentale, durante i lavori di restauro dell’edificio. L’originario palazzo cinquecentesco, infatti, fu sopraelevato nel Seicento dal nuovo proprietario Pietro Bonanno Scamacca marchese di Lungarini.

Il prospetto di Palazzo Lungarini con il bugnato a sgraffito

Così come un bel vestito esprime il gusto di chi lo indossa, le decorazioni e le finiture degli antichi palazzi sono il biglietto da visita che esprime lo “status” del proprietario e lo stile architettonico di un’epoca. Il fascino delle antiche facciate risiede proprio nella mescolanza degli stili e nelle stratificazioni, attraverso le quali si può risalire alle diverse epoche storiche. Sebbene tutti questi elementi possono apparire tra loro discordanti, osservando la facciata si nota un sottile rimando tra le grottesche a “sgraffito” rinascimentali, raffiguranti fiori e frutta pendenti legati a dei nastri, e le decorazioni secentesche disposte ai lati delle aperture e al di sopra dei medaglioni barocchi, caratterizzate anch’esse da nastri con foglie pendenti.

Il merletto rinascimentale che oggi riaffiora delicatamente dalla facciata stratificata del palazzo Lungarini è, senza dubbio, un esemplare unico in Sicilia, ma l’unicità del palazzo, oltre che nella sopravvivenza di questo tipo di decorazione, risiede nella convivenza di una pluralità di stili che riescono a dialogare tra loro attraverso la storia.

(Foto: Carola Arrivas Bajardi)