◉

La Settimana Santa entra nel vivo: viaggio tra i riti di Pasqua in Sicilia

Dai Misteri di Trapani alle Vare di Caltanissetta, dalle processioni nel centro storico di Palermo ai Diavoli di Prizzi, fino agli Archi di San Biagio Platani. In tutta l’Isola tornano le celebrazioni religiose, tra folklore e tradizioni. Quest’anno con tanti turisti in più

di Antonio Schembri

5 Aprile 2023

Sacro e profano, devozione e folklore, tradizione e leggenda. Miscellanea che fa della Sicilia una tra le destinazioni predilette nel Mediterraneo per assistere ai riti della Settimana Santa.

Ad oggi nel territorio regionale si contano oltre 170 tra città e borghi, in cui diocesi, confraternite, maestranze e fedeli animano processioni per rievocare e rivisitare le fasi più significative della Passione di Gesù descritte nei Vangeli: dal suo arresto da parte dei Romani alla commemorazione della sua via dolorosa verso la crocifissione e infine la Resurrezione. “Riti fondanti dell’essere siciliano, rigenerazione dei legami di appartenenza, di famiglia e di sangue, atavica contemplazione della morte”. Così Leonardo Sciascia definiva questi momenti collettivi di intenso trasporto emotivo, che saldano religiosità, folklore e spettacolarità. E che dopo gli stop imposti dalla pandemia tornano adesso a incrementare i flussi turistici sull’isola.

Una prospettiva in linea con i dati sulle prenotazioni aeree verso l’Italia che, secondo le valutazioni dell’Enit, segneranno per la settimana di Pasqua un aumento del 29 per cento sull’analogo periodo del 2022, con un forte ritorno anche dei visitatori americani (il 50 per cento in più rispetto all’anno scorso). Buona parte delle manifestazioni siciliane allestite nei giorni a cavallo della Pasqua tra costiere e entroterra, è iscritta nel Registro regionale delle Eredità Immateriali. E compone un viaggio che svela come e quanto il territorio isolano sia così culturalmente diversificato.

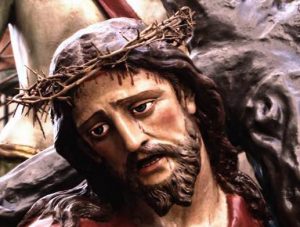

Da domani, Giovedì santo, giorno descritto dai Vangeli come quello in cui Gesù conia il comandamento dell’amore, sarà in particolare Caltanissetta, con il rito delle Vare, a dare il via all’entrata nel vivo delle celebrazioni siciliane della Pasqua.Una manifestazione devozionale nata intorno al 1700 con cui le congregazioni della città portavano in processione delle barette, chiamate Misteri in quanto si rifacevano ai cinque misteri della Passione di Cristo (L’agonia di Gesù nell’orto degli ulivi; la flagellazione; l’incoronazione di spine; la salita al Calvario e la crocifissione con la morte di Gesù). Con il tempo la processione nissena ha subito evoluzioni sia nell’itinerario che nel numero, nella tipologia e nelle dimensioni delle stesse sculture esposte.

Il loro numero attuale è di sedici grandi gruppi che raffigurano la Via Crucis, realizzati da Francesco Biangardi e dal figlio Vincenzo, talentuosi artisti napoletani legati alla tradizione dei “presepari”, trasferitisi a Caltanissetta durante il boom economico dello zolfo. Sculture alle quali si sono poi aggiunti altri 19 gruppi statuari più piccoli, le “varicedde”, in buona parte realizzate in terracotta dallo scultore nisseno Salvatore Capizzi negli anni Quaranta del secolo scorso. Opere usualmente custodite nelle abitazioni dei loro proprietari, che vengono portate in processione già oggi, al tramonto.

Una processione quella delle Vare a Caltanissetta che ricorda anche la pietà popolare per i gravi disastri minerari della zona. Come da tradizione le sculture si ritroveranno nella piazza Garibaldi e, una volta addobbate con fiori e frutti, verranno accompagnate da bande musicali provenienti da tutta la Sicilia per le vie del centro storico fino a notte inoltrata, quando i gruppi sacri si ritroveranno nella stessa piazza per l’ultima parte del rito, la cosiddetta “spartenza”, cioè la separazione e la scomparsa delle vare per la città, accompagnata dal silenzio dei devoti al lutto del Venerdì Santo.Rituali risalenti per lo più al Medioevo, quelli della Pasqua in Sicilia; arricchitisi con la dominazione spagnola, come dimostrano processioni quasi identiche in città come Siviglia e Valencia per la Semana Santa. E, sebbene a lungo snobbati dai ceti aristocratici che li bocciavano come superstizioni del popolino ignorante, diventati infine identitari al di là delle distinzioni sociali.

È Palermo a detenere il primato del numero più alto di queste manifestazioni, ben 38 in altrettanti quartieri durante il Venerdì Santo. Tra le processioni più storiche, quelle della Soledad, dei Cocchieri e dei Cassari. La prima è la più antica. La Confraternita Maria Santissima Addolorata de la Soledad venne infatti fondata nel 1590. Nella processione, che parte dalla Chiesa di San Nicolò di Tolentino, 32 confrati si dividono il trasporto del fercolo della Madonna della Soledad e della “vara” del Cristo Morto percorrendo con il dondolìo delle due pesanti portantine (“l’annacata”) i quartieri di Ballarò e Montegrappa, per tornare infine al punto di partenza solo a tarda notte. Un corteo, quella della Soledad, al quale usava presenziare il Vicerè in persona, immancabilmente accompagnato dalla più eletta aristocrazia panormita.

A Trapani, la “città dei due mari” ma detta anche “delle cento chiese”, la processione dei Misteri, il Venerdì santo, segna uno degli eventi pasquali più solenni e affascinanti d’Italia. È infatti tra le più lunghe che si conoscano e mette in scena la passione e la morte di Cristo per le vie del centro mediante 18 gruppi scultorei e due simulacri. Importata dalla Spagna nel Sedicesimo secolo e chiamata allora Las Casazas, questa manifestazione di fervore religioso si ripete, identica, ogni anno.L’origine del suo nome risponde a due ipotesi diverse. Secondo alcuni storici il termine Misteri rimanderebbe a quello di “ministero”, l’ufficio religioso. Altri ritengono che sia legato alle corporazioni di arti e mestieri a cui si associa ogni gruppo sacro. A realizzare le sculture, che rappresentano personaggi e scene della passione e della morte di Gesù, furono in effetti le botteghe artigiane trapanesi tra il 1600 e il 1700, utilizzando legno, colla e tela.

Tra queste la più antica è quella dell’Ascesa al Calvario. L’uscita solenne delle statue avverrà dalla Chiesa del Purgatorio con un preciso segnale d’avvio: alle due in punto del pomeriggio il “caporale”, con un primo colpo di ciaccola, uno strumento simile alla nacchera, darà ordine aio “massari” e giovani volontari di sollevarle a spalla; poi con un secondo colpo avvierà un tragitto che non avrà interruzioni e si snoderà per le vie principali di Trapani, con l’accompagnamento di marce funebri intonate da una banda, fino all’alba, quando i Misteri raggiungono le Barracche, storico quartiere di pescatori accanto al mercato del pesce. È da qui che il corteo riparte per rientrare nella Chiesa del Purgatorio.

La processione del Venerdì Santo rappresenta l’apice dei riti pasquali anche a Enna, il capoluogo più alto d’Italia con i suoi oltre 900 metri. Per i saliscendi e vicoli tortuosi del suo centro storico circa duemilacinquecento confrati incappucciati, tutti dotati di torce e ceri, sfileranno in silenzio silenziosi precedendo le Vare del Cristo morto e dell’Addolorata e recando su vassoi i simboli del martirio di Cristo. La processione degli Incappucciati si snoda per le vie della città sino alla chiesa del cimitero, ex convento dei Cappuccini, dove i fedeli vengono benedetti con la croce che secondo la tradizione conterrebbe una spina della corona di Cristo.

Nel Messinese, invece, la Festa dei Giudei di San Fratello, altro rito popolare di origini medievali (ve ne abbiamo parlato qui), si svolge in particolare nei giorni del Mercoledì, Giovedì e Venerdì Santo, quando gli abitanti indossano le vesti del Giudeo percorrendo le strade del quieto paesino fondato tra i Nebrodi da soldati e coloni lombardi, dove ancora viene parlato un dialetto gallo-italico. Anche questa una manifestazione toccante, incentrata appunto sulla figura del flagellatore che affondò la lancia nel costato di Cristo.

Tra i riti che invece si concentrano durante la domenica di Pasqua, il Ballo dei Diavoli di Prizzi, borgo interno a 80 chilometri da Palermo dalle origini misteriose, è uno dei più celebri e suggestivi. Nel primo pomeriggio, la figura della Morte, vestita con una tuta gialla e una maschera di cuoio a forma di teschio, comincia a aggirarsi per le strade accompagnata da un gruppo di diavoli, in tuta rossa e con i volti coperti da mascheroni di latta. Questo manipolo di “provocatori” canta, balla e agita armi, disturbando i passanti con scherzi e richieste di denaro oppure di dolci, per arrivare in piazza Barone, dove si svolge l’incontro tra il Cristo Risorto e la Madonna, allo scopo di contrastarlo. L’inevitabile contesa tra i diavoli e gli angeli, che intervengono per porre fine alle molestie e ai disordini, si conclude con la vittoria del bene.

Quest’anno segna infine anche il ritorno di un altro rito ad alto tasso emozionale: quello degli Archi di Pasqua, a San Biagio Platani. Nel centro collinare agrigentino, questa tradizione che affonda le sue radici nel Diciottesimo secolo era rimasta ferma per tre edizioni. Da domenica le stupefacenti architetture effimere, realizzate con materiali naturali dalle due confraternite “Signurara” e “Madonnara”, torneranno a essere collocate “en plein air” lungo il corso principale fino al 14 maggio. Porte, fontane, volte e cupole decorate a mosaico e ancora ninfe, lampadari di collane: tutto realizzato con prodotti della natura, dall’intreccio di salici e canne a mosaici di legumi, cereali e datteri.

“Abbiamo voluto coinvolgere tutta la comunità sanbiagese anche per trasmettere ai giovani questo patrimonio storico-culturale – dice il sindaco Salvatore Di Bennardo – . Una manifestazione, gli Archi di Pane, sulla quale il Comune ha potuto effettuare un nuovo investimento dopo essersi aggiudicato il Bando Borghi promosso dal ministero della Cultura e finanziato con fondi del Pnrr. Prossimo obiettivo sarà la rassegna Archi d’Estate”. Vetrine funzionali a un turismo di qualità che grazie alle iniziative di Agrigento capitale italiana della cultura 2025 dovrà ricevere un impulso decisivo sul territorio dell’intera provincia.