◉ CULTURA

Parole siciliane da salvare: nomi e “ingiurie” a rischio d’estinzione

Una ricerca condotta dai linguisti dell’Università di Palermo ha l’obiettivo di preservare la lingua parlata dell’Isola, che possiede il patrimonio toponomastico più ricco del Mediterraneo. Modi di dire e soprannomi che stanno scomparendo

di Guido Fiorito

14 Aprile 2023

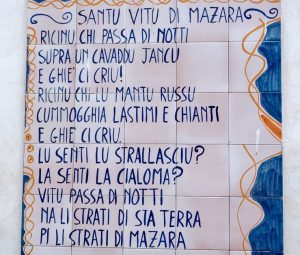

Esiste una biodiversità culturale ed è in pericolo, a rischio di estinzione, quanto quella della natura. Un monumento alla biodiversità lessicale è l’Atlante linguistico della Sicilia (Als), che, volume dopo volume, va conservando la memoria della lingua parlata dai siciliani, delle tradizioni e delle storie ad essa legati. Una iniziativa nata nel 1985 per iniziativa del professore Giovanni Ruffino, direttore del Centro di Studi filologici e linguistici siciliani, che ricorda come “la Sicilia possieda il patrimonio toponomastico più ricco del Mediterraneo”.

L’ultimo libro pubblicato riguarda “Nomi, cose, città (e contrade)” e contiene trenta saggi riguardanti in gran parte la Sicilia occidentale, scritti da studenti del corso di Storia della lingua italiana, tenuto dalla professoressa Marina Castiglione all’Università di Palermo, che ha coordinato l’opera con Marco Fragale e Pier Luigi Mannella. Fa parte della sezione “L’Als per la scuola e il territorio” ed è dedicato al compianto linguista Roberto Sottile, scomparso quasi due anni fa, che tale collana aveva diretto.

“Una storia stratificata lunga tremila anni – dice la professoressa Castiglione – che rischia di perdersi se non viene salvata. Ogni anziano che scompare porta con sé la memoria di parole che spariscono per sempre se non sono conservate. È importante coinvolgere in queste ricerche i giovani e le comunità”. In questo senso una convenzione è stata siglata tra il Centro e l’Ente Parco delle Madonie. “Vogliamo che le nostre tradizioni non si perdano, che non diventino archeologia”, dice il commissario dell’Ente, Salvatore Caltagirone.

Un nucleo tematico importante del volume è quello dei soprannomi, ovvero la “nciuria” o meglio, con termine scientifico, antroponimia popolare. Il libro riporta dodici ricerche effettuate in molti centri, da Calatafimi a Roccapalumba, da Agrigento a Licata. Mario Chichi si è occupato di Geraci Siculo, il suo paese. “I soprannomi – dice – si possono dividere in due categorie, quelli funzionali e quelli ludici. Per esempio sono funzionali ‘u Gangitano’, che viene da Gangi, oppure ‘i Carretta’ legato al mestiere di carrettieri. ‘U Cchiapputu’ invece è stato assegnato a una persona bassa e tarchiata, mentre ‘Guaddaredda’, che vuol dire piccola ernia, è stato affibbiato a un bambino da un geracese che soffriva di una grande ernia. Poi ci sono gli ipocorismi, cioè la modificazione fonetica di un nome di persona, spesso accorciandolo: per esempio Fifì al posto di Filippo”. Chichi ha raccolto oltre trecento nomi attraverso interviste sul campo agli anziani di Geraci e utilizzando i social, invitando gli abitanti a raccontare i loro soprannomi e anche le vicende ad essi collegate.

La stessa operazione ha fatto su Isola delle Femmine Ivana Vermiglio, anche lei come Chichi oggi dottorando di ricerca all’Università di Palermo, con riguardo ai nomi dati ai luoghi del mare, cosa che inserisce la ricerca nella sezione odonimia e toponimia, popolare e ufficiale. “I pescatori più anziani – dice – usavano questi termini per indicare e ritrovare punti in mezzo al mare, utili per orizzontarsi o per la pesca. Alcuni sono composti come ‘U variu cu l’Ùissa’ che indica con il primo termine un occhio di sabbia sul fondale roccioso e con il secondo l’allineamento con la Torre dell’Orsa a Cinisi. ‘U coddu ru Iaddu’, ovvero il collo del gallo, è per esempio l’area attorno a Capo Gallo. Un patrimonio orale che si trasmetteva tra i pescatori di generazione in generazione ma che i pochi giovani che si dedicano a questo mestiere non conoscono più”.Tra le curiosità del volume una ricerca sui nomi di pizze e pizzerie di Caltanissetta (Selene Tumminelli) e una su santi, campi e corsi d’acqua del quartiere Uditore di Palermo (Dario Caldarella).

“Nonostante l’assenza di finanziamenti – conclude Marina Castiglione – abbiamo messo in moto una quarta collana dell’Als che riguarda il Dizionario atlante dei toponimi orali in Sicilia. Ovvero dei nomi che sono stati dati nel tempo ai luoghi non antropizzati, le campagne, i fiumi, le montagne e che non sono quelli ufficiali, come quelli del catasto. Regioni come il Trentino o la Provincia di Modena hanno sostenuto iniziative simili. Abbiamo iniziato pur senza fondi perché ogni giorno che passa qualcosa si perde e non potrà più essere recuperato. Sperando che gli enti pubblici e le comunità comprendano l’importanza di questa memoria, delle storie che sono dietro un toponimo che può vivere ancora: nel ricordo, in cartelli paesaggistici, come fonte di ispirazione”.