Tele in cerca d’autore: a Salemi svelato il mistero del “pittore senza opere”

Nella chiesa della Madonna degli Angeli custodita una preziosa pala d’altare dell'artista seicentesco Gabriele Cabrera e Cardona, finora attribuita ad un anonimo. Adesso sono due i dipinti firmati da questo maestro originario di Naro di cui poco si conosce

di Sergio Alcamo

7 Febbraio 2023

La cittadina di Salemi si è recentemente candidata come Borgo dei Borghi 2023. Non tutti forse conoscono le innumerevoli testimonianze artistiche della scuola siciliana e non (i vari Gagini, Smiriglio, Felici, Amico, o forestieri, come il bolognese Pier Francesco Ferranti, fino al dalmata Luciano Laurana) che si conservano all’interno delle sue molte chiese e nei suoi diversi musei, alcune delle quali commissionate anche da antiche famiglie patrizie di origini forestiere.

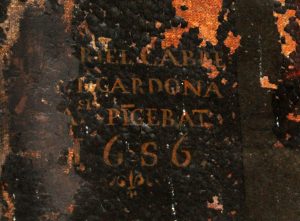

Tra queste ultime merita particolare attenzione un dipinto su tela dalle dimensioni notevoli (circa 4 per 3 metri) raffigurante la Madonna degli Angeli, posta sulla parete dell’altare maggiore dell’omonima chiesa dell’ex convento dei Padri francescani riformati o “zoccolanti”.Menzionata soltanto da qualche studioso locale, illustra il tema di Maria incoronata regina tra il figlio Gesù Cristo e San Francesco d’Assisi attorniati da una folta schiera di angeli musici e cantori e angioletti svolazzanti nelle posizioni più disparate. In basso stanno a sinistra Maria Maddalena – dalla folta chioma bionda e vesti principesche impreziosite da gioielli, con alle spalle uno sfondo paesaggistico marino (forse una veduta di Sciacca col Castello dei Luna e la zona del porto in primo piano) – e alla destra, all’interno di una grandiosa architettura di pilastri e colonne, tre santi francescani (Antonio da Padova, Chiara d’Assisi e Bernardino da Siena) e probabilmente il cardinale Cristoforo Numai da Forlì, che fu Ministro generale dell’Ordine dei Frati Minori Osservanti tra il 1517 e il 1518.In primissimo piano campeggiano da entrambi i lati due stemmi gentilizi identici che riportano a destra le armi della famiglia Perollo-Cappasanta, i cui eredi ai primi del Settecento detenevano lo jus patronato del “cappellone” (ossia l’altare maggiore posto nella zona absidale dell’edificio) e a sinistra quelle dei Monroy-Zuniga, una delle casate più importanti e note di Salemi e di ascendenza spagnola, tra i cui avi annovera addirittura il celebre condottiero Hernán Cortés Monroy, che abbatté l’Impero azteco e lo sottomise al regno di Spagna (le armi di quest’ultimo compaiono infatti nel primo quarto sinistro in alto dello stemma).Il fatto che i due blasoni identici presenzino a destra a a sinistra della tela stanno certo a significare l’avvenuta unione matrimoniale nel gennaio del 1650 tra l’omonimo discendente del Cortés, Ferdinando de Monroy y Monroy, trasferitosi a Palermo nel 1648, con Francesca Maria Perollo, baronessa di Pandolfina, la cui famiglia per parte materna (Cappasanta) era originaria di Sciacca. Da lei Ferdinando, dal 1652 marchese di Garsigliano (e – tra le altre cariche – cavaliere dell’Ordine di San Giacomo della Spada nel 1636, Maggiordomo e Primo Cavallerizzo del Viceré di Sicilia Don Giovanni d’Austria) ereditò la baronia di Pandolfina.La corona da marchese e le punte di lancia a indicare l’ordine di San Giacomo de Spada presenziano oltre che nei due blasoni dipinti anche nell’identico stemma araldico scolpito in pietra che fa ancora bella mostra di sé sulla facciata del settecentesco palazzo di famiglia, che si trova in via D’Aguirre presso il complesso gesuitico, i resti della chiesa madre e il castello normanno-svevo. A Ferdinando e a Francesca Maria, pertanto, si deve la commissione del quadro.Per quanto riguarda invece l’artista che lo ha realizzato, una firma e una data (purtroppo in parte abrase) – per quello che si può ancora leggere – recitano “GABRIEL CAB [†] / DONA NAR.SIS P [†]”; della data sono ben visibili i numeri ‘1’ e ‘6’ più a fatica ‘5’ e ‘7’; da ciò la difficoltà a risalire alla misteriosa identità dell’artefice della pala.Nel 2014 un intervento di restauro aveva tuttavia svelato una firma anch’essa parziale su una pala d’altare raffigurante la Madonna degli Angeli e i Santissimi Crispino e Crispiniano, datata 1656 che adorna la cappella dei Calzolai all’interno della chiesa Madre di Castelvetrano, cittadina poco distante da Salemi. L’iscrizione qui recitava: “[†]RIEL CABRE= / RA E CARDONA / [N]A.SIS PĪGEBAT / 1656”. È palese che siamo di fronte al medesimo autore della tela castelvetranese ovvero Gabriele Cabrera e Cardona.Come correttamente ha ricostruito Vincenzo Napoli di Castelvetrano, appassionato di arte e cultura, nonché memoria storica e fotografica della sua città e dei centri limitrofi, il termine “[N]A.SIS” sta per Narensis, ovvero di Naro, comune nell’odierna provincia di Agrigento. Su questo artista scarne sono le notizie biografiche. Ignoriamo le date di nascita e di morte. Luigi Sarullo, che appunto lo menziona come nato in quella cittadina e vissuto nel XVII secolo, ci ha tramandato solo il ricordo di un suo perduto intervento decorativo ad affresco datato 1640, ossia la pittura dell’unico altare della non più esistente chiesa di Santa Maria della Scala poco fuori da Militello in Val di Catania.Forse bastavano solo questi pochi dati per risalire con facilità all’autore della pala salemitana. Ad ogni modo, in seguito a tale ritrovamento il signor Napoli ha rintracciato nella chiesa del Rosario di Galati Mamertino, nel Messinese, un gruppo scultoreo in cartapesta dipinta (destinato originariamente alla chiesa di San Pietro nella vicina località di Trungali, oggi distrutta), raffigurante La consegna delle chiavi a Pietro, alla cui base si legge per esteso “GABRIEL CABRERA E CARDONA NARENSIS FECIT 1666”, iscrizione che fuga ogni dubbio sull’identità dell’autore della Madonna degli angeli di Salemi.Non sappiamo se il nostro si limitò qui alla decorazione pittorica del gruppo realizzato da un altro artefice o se invece plasmò personalmente il manufatto (e, nel qual caso, se condusse tale lavoro in loco o se inviò l’opera dalla sua bottega). Diversamente da quanto finora hanno riportato le guide e gli studiosi locali e persino la tabella turistica esplicativa all’esterno della chiesa, l’artefice della grandiosa Madonna degli Angeli non è dunque un anonimo artista della cerchia del pittore di Gangi Giuseppe Salerno (fino a pochi decenni fa erroneamente identificato nel cosiddetto “Zoppo di Gangi”) o del messinese Antonio Catalano il Vecchio, come più recentemente proposto da altri.Dai dati fin qui emersi appare chiaro che Gabriele Cabrera e Cardona doveva essere originario di Naro, come affermava il citato Sarullo, e lì doveva tenere plausibilmente la bottega, da dove inviava le sue creazioni o si spostava per lavorare (come nel caso di Santa Maria della Scala). Il doppio cognome (che richiama due nobili famiglie di origini catalane trapiantate in Sicilia, i Cabrera, conti di Modica, e i Folch de Cardona, gran Connestabili del Regno d’Aragona) tradisce tuttavia origini iberiche.Il motivo per il quale giunse a Salemi per dipingere il quadrone della chiesa della Madonna degli Angeli non è per ora documentato ma può forse spiegarsi da un lato con la sua attività nella vicina Castelvetrano; in secondo luogo con la presenza nell’attiguo convento, almeno dal 1639, di Fra Bernardino da Naro, che potrebbe aver chiamato nel centro belicino il pittore concittadino.Per tornare al dipinto (che, a parte qualche abrasione ai lati nella parte bassa, appare in discreto stato di conservazione), per come è concepito si rifà ad un’iconografia abbastanza comune all’epoca, quella della Madonna degli Angeli molto cara all’ordine francescano. Di ispirazione controriformata, si possono ben distinguere due registri, uno superiore celeste e quello inferiore terreno.La possibilità di avere finalmente due opere autografe dell’artista ci permette di evidenziare alcune caratteristiche del suo stile. Il pittore parrebbe ben riconoscibile per alcuni tratti peculiari e per elementi che continuamente ritornano nei suoi quadri, primo tra tutti l’attenzione data al colore, sempre acceso e squillante, e dall’altro agli effetti della luce, che colpendo le superfici di tessuti e gioielli ne rivelano la consistenza materica: ed ecco che si può quasi avvertire la morbidezza dei velluti, la leggerezza delle sete o la ruvidità delle lane, il rilievo di pizzi e merletti e percepire la preziosità di ori, argenti e persino lo scintillio delle pietre preziose. Gli abiti “alla spagnola” risentono evidentemente della moda del tempo e di quella del committente. I volti dei personaggi sono resi con una certa naturalezza e grazia di gusto ancora tardo-manierista così come le pose sinuose e cadenzate. Evidente poi è la generale tendenza al teatrale e al magniloquente: il testo figurativo è come inquadrato da quinte scenografiche – che possono essere naturalistiche o architettoniche – e i protagonisti sono come disposti su un proscenio.Le qualità indiscutibili e il senso pomposo dei dipinti di questo bravo artefice dovettero conquistare il gusto del contemporanei, specialmente nei centri periferici e provinciali ancora attardati su iconografie e modelli tardo-manieristi, tanto da ricevere numerose commissioni, se – come sembra – fu attivo per almeno cinque lustri: se fosse vera la notizia fornita dal citato Sarullo, infatti, il primo intervento di Gabriele Cabrera e Cardona sarebbe quello succitato e perduto per la chiesa di Santa Maria della Scala nel Catanese, datato 1640, dove è attivo come frescante, seguito dalla tela per Castelvetrano, del 1656 e da quella per Salemi, del 1657; infine la decorazione pittorica (o la realizzazione) del gruppo scultoreo per Trungali del 1666: ben ventisei anni di attività nei quali deve aver prodotto non solo quadri ma verosimilmente anche decorazioni ad affresco di vani di cappelle o intere volte di edifici ecclesiastici o di palazzi privati (e forse anche sculture in cartapesta) sia nella zona orientale che in quella occidentale della Sicilia.Durante questo vasto arco di tempo il suo stile potrebbe essersi anche evoluto verso forme che è difficile immaginare in assenza di ulteriori autografi. Non è perciò da escludere che molte altre opere possano ancora emergere nel territorio tra Salemi e Castelvetrano, anche se il tremendo sisma del 1968 potrebbe aver distrutto tante sue creazioni; altre ancora, tuttavia, potrebbero conservarsi nel narese e in chiese e conventi della fascia costiera tra Sciacca e Menfi (ricordiamo che la famiglia di Francesca Maria per parte materna era originaria di Sciacca).Ora che finalmente sono riemersi due suoi quadri firmati e stilisticamente affini sarà certamente più facile riconoscere altri suoi lavori tra i tanti dipinti anonimi ancora in cerca del loro artefice presenti in tante chiese e depositi di musei siciliani. E chissà che presto non riemergano altre sue opere dalle ricerche e delle indagini d’archivio.*Storico dell’arte