◉ FOLKORE

Tornano i riti di Pasqua in Sicilia, fede e tradizioni tra sacro e profano

Dagli altari addobbati per i Sepolcri ai Misteri di Trapani, dalle Vare di Caltanissetta alle 38 processioni nel centro storico di Palermo, dai Diavoli di Prizzi ai Giudei di San Fratello, fino agli imponenti Archi di San Biagio Platani. Entrano nel vivo in tutta l’Isola i riti della Settimana Santa

di Marco Russo

28 Marzo 2024

Esplosioni di fede e devozione, tra sacro e profano. Entrano nel vivo i riti della Settimana Santa, celebrazioni che in Sicilia assumono un significato ancora più profondo, per le tante storie e tradizioni radicate in città e borghi. Sono oltre 170, tra grandi e piccoli centri, dove diocesi, confraternite, maestranze e fedeli imbandiscono le chiese per i riti dei sepolcri, animano le processioni per rievocare la Passione e celebrano la Resurrezione la domenica di Pasqua.

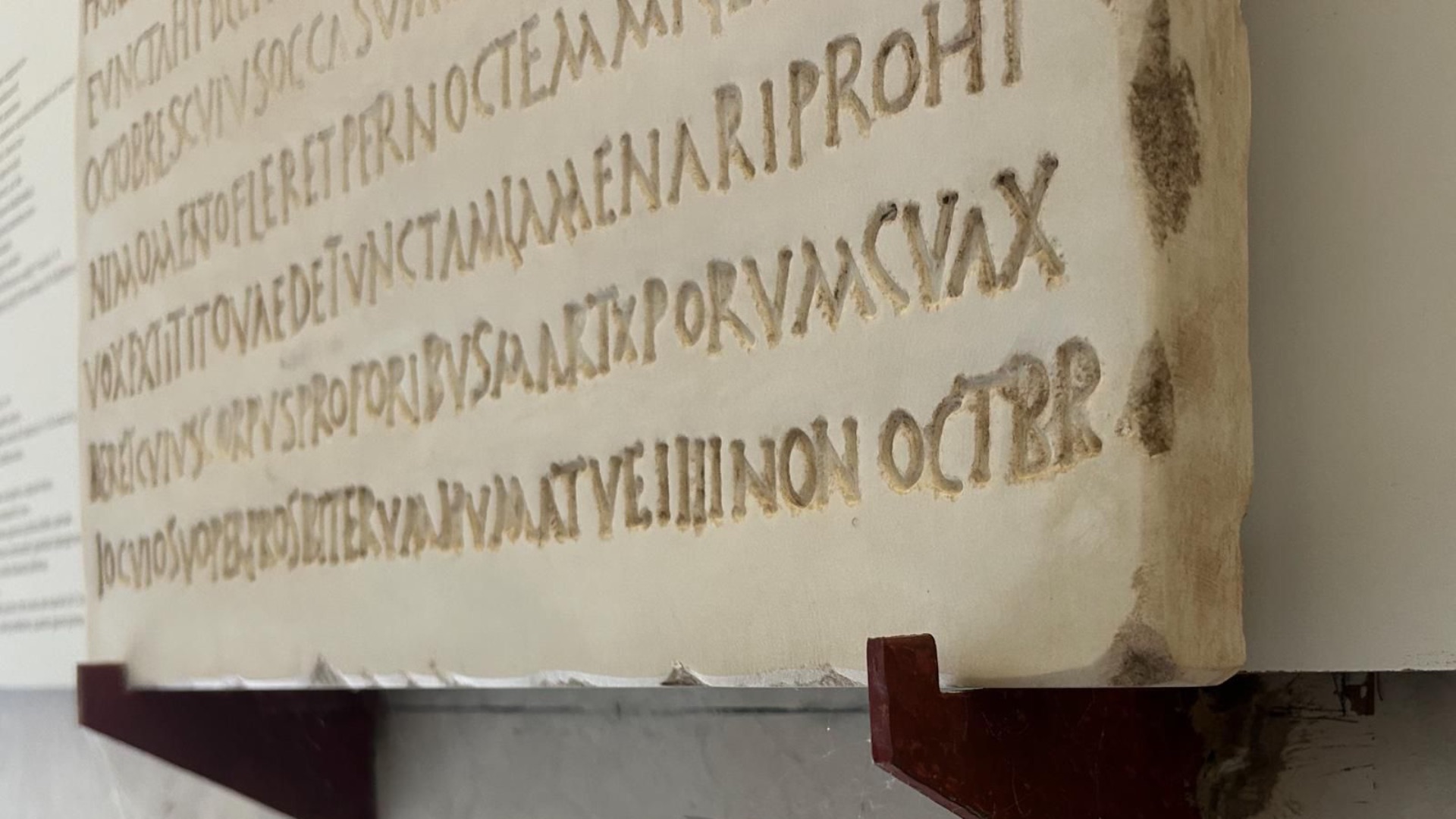

Come da tradizione, in occasione del Giovedì santo le chiese ospitano gli altari della Reposizione, che vengono comunemente chiamati Sepolcri: un tripudio solenne di composizioni floreali o altri simboli, in omaggio all’Eucaristia, che viene conservata in un’urna, detta tabernacolo. L’usanza, non certificata dalla dottrina, è che ogni fedele visiti da cinque (quante sono le piaghe di Cristo) a sette (quanti sono i dolori della Madonna) di questi altari in varie chiese vicine, compiendo il cosiddetto giro “delle sette chiese”. In Sicilia (e non solo), l’altare della Reposizione viene addobbato con i cosiddetti “lavureddi”, ciotole sul cui fondo il primo giorno di Quaresima vengono distesi stoffa o ovatta su cui si sparge grano e legumi. Successivamente sono riposte al buio e innaffiate di tanto in tanto cosicché il Giovedì santo, diventati germogli, si espongono negli altari.

Impossibile elencare i centinaia di riti che si celebrano nell’Isola: ogni comunità dalla più piccola alle più grandi ha le sue tradizioni, che a volte si ripetono, altre volte assumono forme più originali. Tra i riti più importanti del Giovedì Santo, a Caltanissetta c’è la processione delle sedici Vare che rappresentano scene della Passione di Gesù e stazioni della Via Crucis. Una manifestazione devozionale nata intorno al 1700 con cui le congregazioni della città portavano in processione delle barette, chiamate Misteri in quanto si rifacevano ai cinque misteri della Passione di Cristo.

Ma il record delle processioni spetta a Palermo, ben 38 in altrettanti quartieri durante il Venerdì Santo. Tra le quelle storiche, la Soledad, Cocchieri e i Cassari. La prima è la più antica. La Confraternita Maria Santissima Addolorata de la Soledad venne infatti fondata nel 1590. Nella processione, che parte dalla Chiesa di San Nicolò di Tolentino, 32 confrati si dividono il trasporto del fercolo della Madonna della Soledad e della “vara” del Cristo Morto percorrendo con il dondolìo delle due pesanti portantine (“l’annacata”) i quartieri di Ballarò e Montegrappa, per tornare infine al punto di partenza solo a tarda notte. Un corteo, quella della Soledad, al quale usava presenziare il Vicerè in persona, immancabilmente accompagnato dalla più eletta aristocrazia panormita.

Una delle processioni più importanti d’Italia è quella dei Misteri di Trapani, tra le più lunghe che si conoscano. La morte di Cristo viene rievocata per le vie dei centro con 18 gruppi scultorei e due simulacri, realizzati dagli artigiani trapanesi tra il 1600 e il 1700, e ognuno affidato a una maestranza diversa. Importata dalla Spagna nel Sedicesimo secolo e chiamata allora Las Casazas, questa manifestazione di fervore religioso si ripete, identica, ogni anno. L’uscita solenne delle statue avviene dalla Chiesa del Purgatorio con un preciso segnale d’avvio: alle due in punto del pomeriggio il “caporale”, con un primo colpo di ciaccola, uno strumento simile alla nacchera, darà ordine aio “massari” e giovani volontari di sollevarle a spalla; poi con un secondo colpo avvierà un tragitto che non avrà interruzioni e si snoderà per le vie principali di Trapani, con l’accompagnamento di marce funebri intonate da una banda, fino all’alba, quando i Misteri raggiungono le Barracche, storico quartiere di pescatori accanto al mercato del pesce. È da qui che il corteo riparte per rientrare nella Chiesa del Purgatorio.

Tra le vie di Enna, invece, duemilacinquecento confrati incappucciati, con torce e ceri, sfilano silenziosi il Venerdì santo precedendo le Vare del Cristo morto e dell’Addolorata e recando su vassoi i simboli del martirio di Cristo. La processione degli Incappucciati termina alla chiesa del cimitero, ex convento dei Cappuccini, dove i fedeli vengono benedetti con il crocifisso della Spina Santa, che secondo la tradizione conterrebbe una spina della corona di Cristo.

Un rito popolare di origine medievale si svolge, invece, a San Fratello, sui Nebrodi. È la Festa dei Giudei, durante la quale gli abitanti indossano i tradizionali costumi dai colori sgargianti, percorrendo le strade del borgo. Un rito che inizia all’alba del Mercoledì Santo e dura fino alla conclusione della processione del Venerdì Santo, durante la quale il loro compito è quello di disturbatori. Muniti di catene a maglie larghe tenute nella mano sinistra e al suono di trombe, i Giudei irrompono, mettendo scompiglio tra i fedeli che seguono la processione, disturbando e dimostrando il loro disinteresse per il doloroso evento. I Giudei, infatti, rappresentano coloro che hanno crocifisso, flagellato e ucciso Gesù e che gioiscono nel momento in cui Cristo sofferente viene condotto al Calvario.

Altre maschere dalle origini antichissime sono quelle dei diavoli di Prizzi, che la domenica di Pasqua con il loro “ballo” portano scompiglio tra i fedeli. Nel primo pomeriggio, la figura della Morte, vestita con una tuta gialla e una maschera di cuoio a forma di teschio, comincia a aggirarsi per le strade accompagnata da un gruppo di diavoli, in tuta rossa e con i volti coperti da mascheroni di latta. Un manipolo di “provocatori” che canta, balla e agita armi, disturbando i passanti con scherzi e richieste di denaro oppure di dolci, per arrivare in piazza Barone, dove si svolge l’incontro tra il Cristo Risorto e la Madonna, allo scopo di contrastarlo. L’inevitabile contesa tra i diavoli e gli angeli, che intervengono per porre fine alle molestie e ai disordini, si conclude con la vittoria del bene.

Una tradizione pasquale radicata nella comunità è anche a San Biagio Platani, dove la domenica di Pasqua vengono svelati i monumentali archi: architetture effimere, realizzate con materiali naturali dalle due confraternite “Signurara” e “Madonnara”. Porte, fontane, volte e cupole decorate a mosaico e ancora ninfe, lampadari di collane: tutto realizzato con prodotti della natura, dall’intreccio di salici e canne a mosaici di legumi, cereali e datteri, per quello che è considerato uno dei più importanti esempi di arte popolare collettiva in Sicilia.

Feste e riti che attirano, oltre che i fedeli, anche tanti turisti. Nel periodo che va dal 30 marzo al 2 aprile è previsto un aumento di presenze in Sicilia intorno all’1,5 per cento rispetto allo scorso anno. E a trainare sono soprattutto le presenze straniere, in crescita del 2,3 per cento sul 2023. Il dato emerge da un’indagine condotta dal Centro Studi Turistici di Firenze per Assoturismo Confesercenti, su un campione di 1.308 imprese italiane della ricettività.

Il 59 per cento delle presenze turistiche in Sicilia sarà di stranieri, una percentuale in deciso aumento rispetto agli ultimi anni. In leggera flessione, invece gli spostamenti interni, complice la riduzione del potere d’acquisto, che incide su budget e scelte di consumo.

La domanda italiana interessa soprattutto le località costiere, termali e “altro interesse”. I turisti stranieri, invece, preferiscono le città e i centri d’arte o le località di campagna, collina, laghi e montagna. Le nazionalità di provenienza sono soprattutto quelle europee: tedeschi più propensi a una vacanza a contatto con la natura, i francesi che prediligono le città d’arte e il mare e gli spagnoli, decisamente interessati alle città d’arte e ai riti pasquali.