Ondate di calore, alluvioni, scioglimento dei ghiacciai, frane e smottamenti: sono solo alcuni degli effetti del surriscaldamento globale. Dopo la recente alluvione in Romagna che ha scosso l’Italia intera, ci si chiede quali zone siano maggiormente a rischio nel nostro Paese. L’attuale aumento delle temperature di appena mezzo grado sta avendo impatti ormai visibili in ogni ambito, sarà bene, dunque, farsi trovare preparati, ma senza sconfinare in inutili allarmismi, né in negazionismi sterili.

Ciclone sopra l’Islanda (foto Pixabay)

Nell’ultimo

rapporto di sintesi dell’Ipcc (il Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico dell’Onu) del 20 marzo 2023, ancora una volta viene messa a nudo la dura verità sullo stato attuale del pianeta. Questa cruciale edizione – non sono previsti nuovi rapporti prima del 2030 – fornisce le

raccomandazioni scientifiche su cui nel prossimo decennio potranno basare le loro scelte i governi e i decisori per mitigare i danni causati dagli impatti dei cambiamenti climatici.Ancora una volta gli scienziati avvertono che siamo sulla strada del superamento del limite dell’accordo di Parigi del 2015, fissato a

1,5 gradi centigradi rispetto ai livelli preindustriali proprio per scongiurare l’avvicinamento al fatidico

“punto di non ritorno” del cambiamento climatico globale.

In rosso e arancione l’area di Siracusa a rischio inondazione (foto Remote Sensing, licenza CC BY 4.0)

Sui dati dell’Ipcc si è basato

uno studio sulla costa sud-orientale della Sicilia, recentemente pubblicato su Remote Sensing, rivista internazionale “open access” i cui articoli vengono sottoposti a “peer review”, ovvero una revisione critica tra specialisti. Lo studio spiega come il riscaldamento climatico globale stia causando oltre all’

espansione termica degli oceani, anche la

fusione dei ghiacci continentali. L’effetto combinato di questi due fattori potrebbe provocare nei prossimi decenni un notevole

innalzamento dei mari con la progressiva scomparsa di intere zone costiere, con il rischio per la costa sud-est della Sicilia di una progressiva sommersione fino a circa 10 chilometri quadrati di superficie nel 2100.

La Piana di Catania (foto Davide Mauro, Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 4.0)

Il team internazionale di ricercatori ha infatti valutato gli scenari di inondazione relativi al 2050 e al 2100 di

sei zone costiere siciliane: la parte meridionale della

piana di Catania, i porti di

Augusta e Siracusa, la foce dell’

Asinaro, Vendicari e Marzamemi. I risultati ci mostrano che l’area della foce del fiume Ciane potrebbe essere invasa dal mare fino ad 1 chilometro rispetto l’attuale linea di riva, inoltre l’area protetta delle saline, che negli ultimi anni ha già subito un arretramento di circa 70 metri (dati satellitari), verrebbe totalmente sommersa. Stessa sorte potrebbe toccare alla Riserva naturale di Vendicari.

Il fiume Ciane con i suoi papiri (foto Marchal, Wikimedia Commons, licenza CC BY 2.0)

Nei prossimi decenni, dunque, all’accelerazione dell’erosione costiera già in atto, si potrebbero sommare le inondazioni di alcune zone costiere della sicilia sud-orientale, ciò

metterebbe a rischio aree splendide e delicatissime, veri e propri “tesori”, come ad esempio

la foce del fiume Ciane o l’area di Vendicari, al tempo stesso zona umida, riserva naturale e sito archeologico.

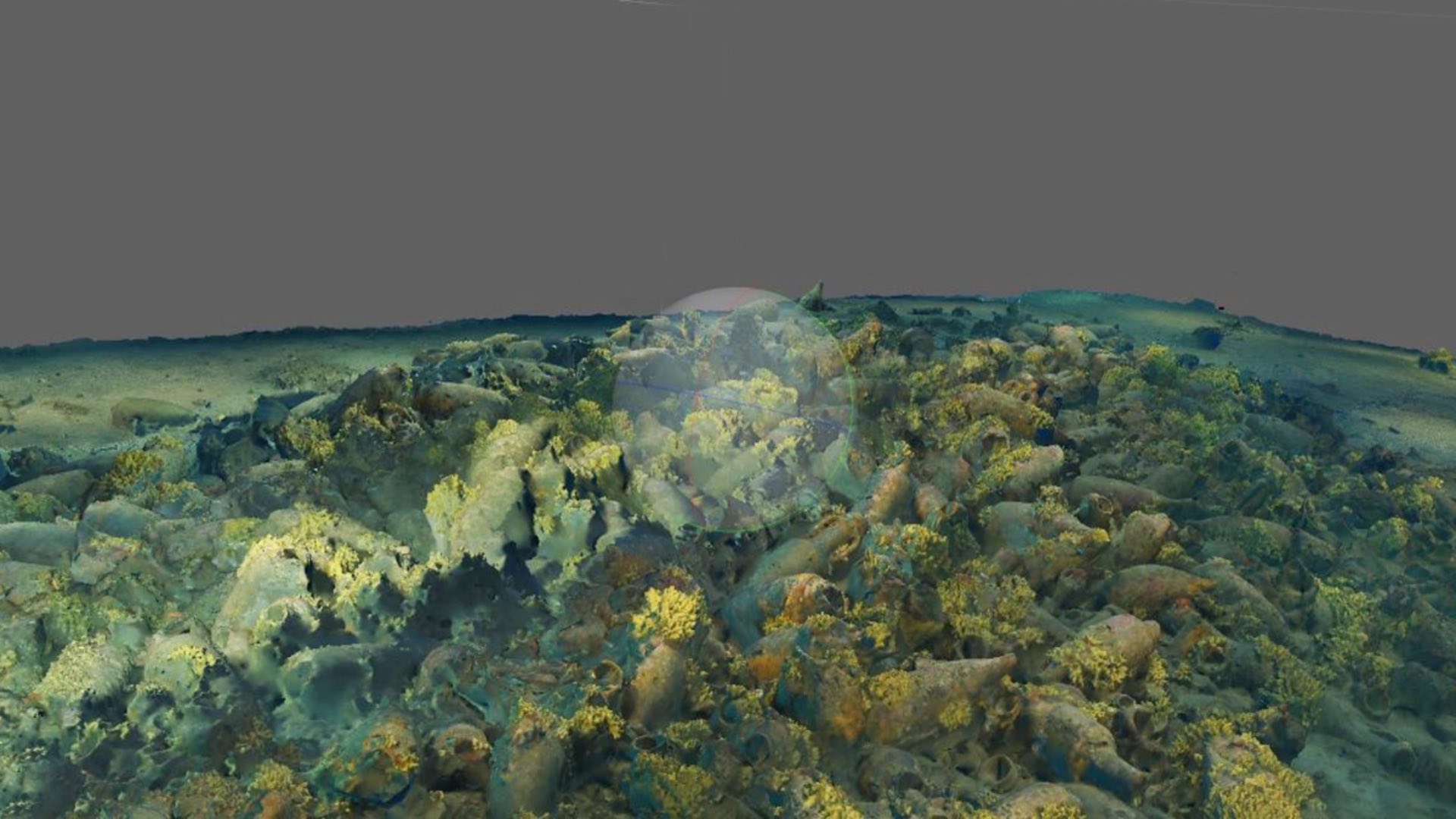

In rosso e arancione l’area di Vendicari a rischio inondazioni (foto da Remote Sensing, licenza CC BY 4.0)

Questi scenari dovrebbero essere tenuti maggiormente in considerazione non solo per migliorare i piani di resilienza, ma anche per contribuire alla diffusione di

una nuova cultura ecologista, capace di coniugare l’ambito scientifico con l’ambito umanistico. Appare ormai chiaro che, per fronteggiare la crisi climatica in atto, sia necessario un profondo

cambiamento di prospettiva. In un futuro ormai non molto lontano, cambiamenti strutturali e sistemici potrebbero segnare il passaggio epocale dal “paradigma dell’economia” al “paradigma dell’ecologia”, come previsto da

Vittorio Hösle nel suo pamphlet “Filosofia della crisi ecologica”.

Il Pantano Grande di Vendicari (foto Lucia Gaia, Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 3.0)

Secondo un altro filosofo,

Umberto Galimberti, dovremmo cambiare il nostro modello culturale di riferimento, abbandonando la visione giudaico-cristiana incentrata sul dominio dell’uomo sulla natura attraverso la tecnica, per tornare alla visione greca in cui

l’uomo è parte integrante della natura. Tanto è vero che Eschilo fa dire a Prometeo che “la tecnica è di gran lunga più debole della necessità, che vincola alle leggi di natura”.Se, dunque, il tratto distintivo della modernità novecentesca è stato incentrato sul superamento dei limiti tradizionalmente imposti, il Ventunesimo secolo, ponendoci di fronte al fatto di essere

l’unico fattore di forte perturbazione della biosfera che ha coscienza di esserlo, – per dirla con Hösle – ci sta insegnando ad accettare e “amare il limite”.

5 Giugno 2023