L’altro volto della Valle dei Templi in un santuario nascosto

Verso il recupero del sito rupestre dedicato a Demetra e Persefone, il più antico luogo sacro di Agrigento, che adesso si prepara a rinascere

di Beniamino Biondi

14 Dicembre 2020

Ogni luogo chiaro ha il suo contrappasso di oscurità; se non di vero e proprio mistero, certamente di una solitudine appartata e incorrotta, non violata da passi frequenti. Sono luoghi fuori vista, marginali, scanditi nell’austerità che gli dona il lunghissimo silenzio che li avvolge. Agrigento e la sua Valle dei Templi: nulla è più iconico e decodificato, e cioè anche decodificabile, del Tempio della Concordia, non solo in termini storici e culturali, ma come struttura di richiamo a un immaginario collettivo che non nasconde oramai più alcun segreto.

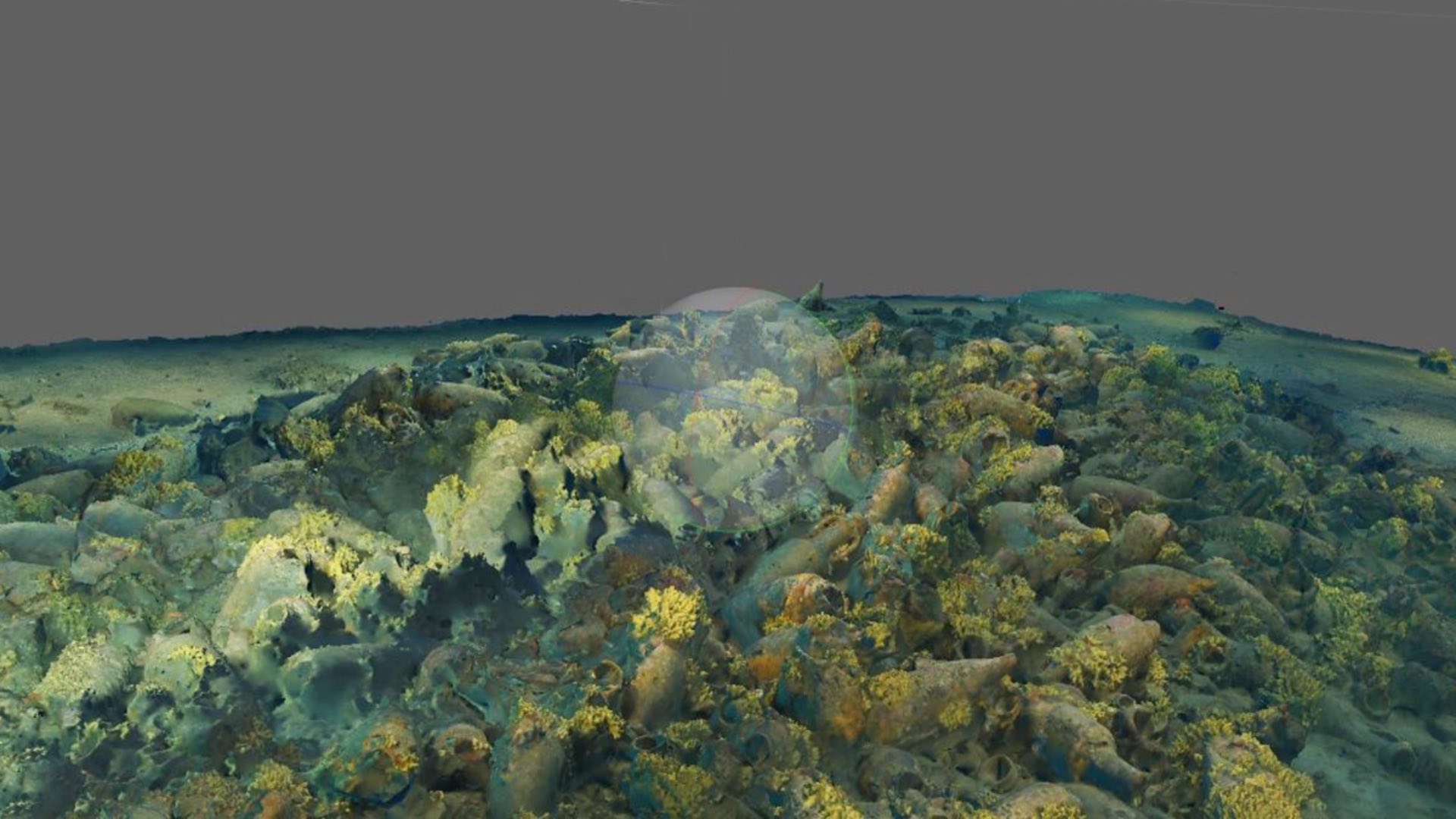

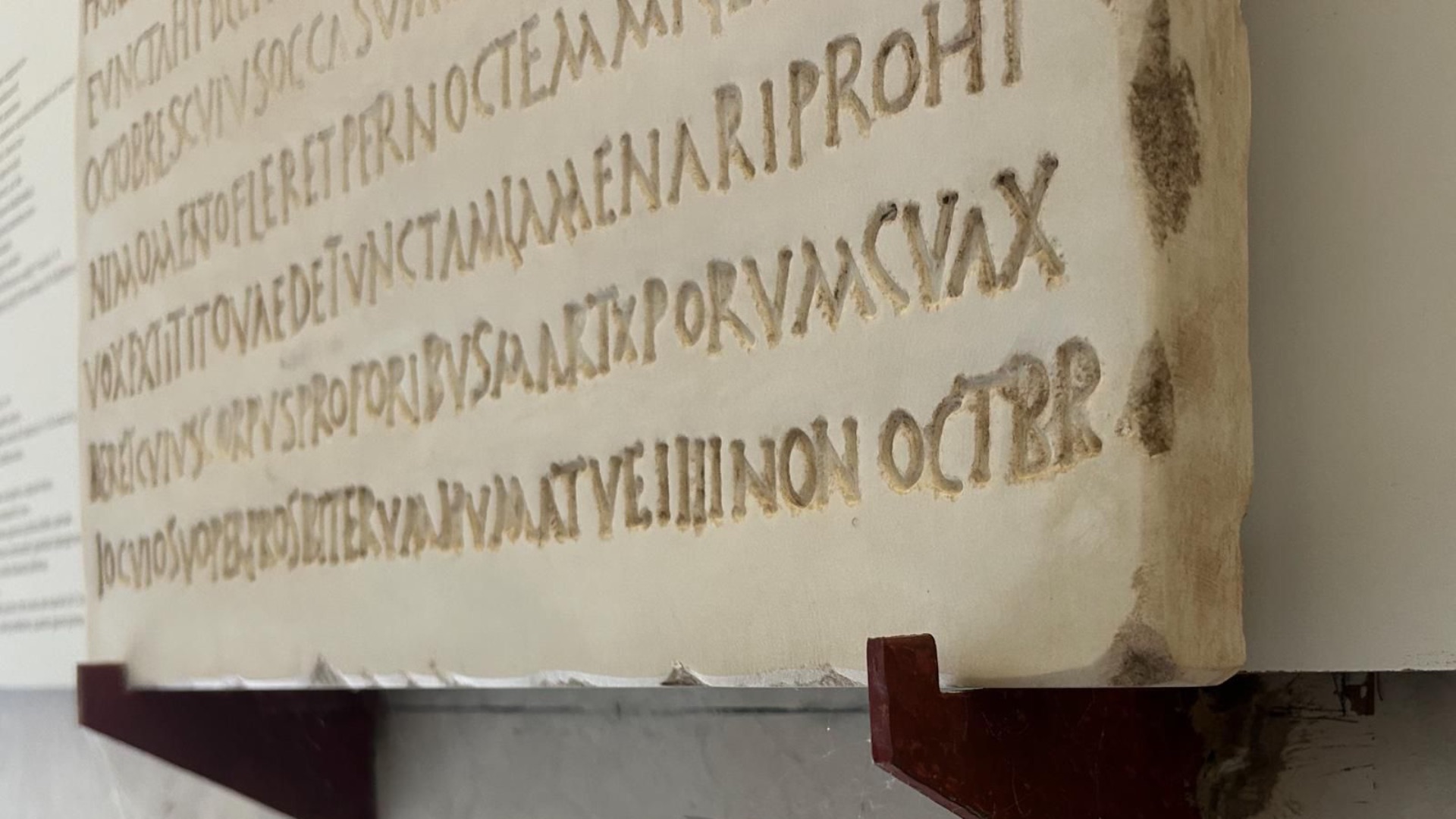

Di contro questa chiarità sublime, disvelata e confortante, si fa strada l’idea di un tracciato esoterico, di luoghi destinati a pochi e ritirati a un’esistenza data e non goduta, e infine recuperati a un gioioso senso della scoperta. Nel rapporto con la Valle, il sito che ha le caratteristiche più enigmatiche è con indubbia plausibilità il Tempio cosiddetto di Demetra (risalente a un periodo tra il 480 e il 460 avanti Cristo), costruito in calcarenite locale, sulla pianta del quale è stata edificata dai normanni la Chiesa di San Biagio. Come riferisce il professore Carmelo Capraro, docente di Beni Culturali e Ambientali all’Accademia di Belle Arti di Agrigento, questo tempio ha una collocazione anomala rispetto agli altri templi greci, generalmente orientati al sorgere del sole.Quello di Demetra è invece rivolto al tramonto della luna piena più vicina al solstizio d’inverno. Un allineamento singolare, dunque, cui i ricercatori stanno cercando di dare una risposta attraverso le pagine di mitologia che suggeriscono che il posizionamento anomalo possa essere attribuito a un particolare rito religioso per celebrare la riunione di Demetra con la figlia Persefone, rapita da Ade, dio dell’oltretomba, che la portò negli inferi per sposarla. Il rito si celebrava – con molta probabilità – nelle ore notturne, cioè nel momento in cui si poteva apprezzare lo spettacolo della luna piena che tramontava sulla collina dell’acropoli.Della Chiesa di San Biagio, invece, si ha notizia anche attraverso il tabulario della Magione (pergamena 116 dell’aprile 1267). In essa domina assoluto lo stile cistercense, con una facciata particolarmente curata nel taglio a faccia vista, nuda, vasta, monocuspidata a capanna, e un portale a sesto acuto sormontato in asse con l’oculo fiancheggiato da due monofore. L’edificio sacro, eretto nella minorità di Federico II, appartiene ai valori estetici “dell’architettura mendicante” delle “chiese capannone” e “chiese a granaio” destinate ai fedeli. Alla sontuosità delle maggiori chiese abbaziali, la Chiesa di San Biagio contrappone la semplicità della forma popolare con cui esercitava un’azione apostolica diretta e persuasiva sull’animo dei fedeli. In epoca romana era proibito l’accesso a questo posto sacro, perché “si udivano le voci dei Coribandes, dei baccoi che avevano celebrato secoli prima”, e – lo rammenta ancora Carmelo Capraro – ancora oggi è possibile ascoltare questi rumori, accostandosi con l’orecchio vicino all’abside del santuario rupestre, forse il vento notturno, che attraverso la caverna e le mura, emette un susseguirsi di sibili simili alle grida umane.Ma il vero mistero, il luogo più autenticamente occulto in una specie di isolamento arcano, è quello cui si giunge dal terrazzo del Tempio di Demetra attraverso una scalinata incavata nella roccia. È una discesa ripida, quasi precipitosa, nell’intorno di un paesaggio di indubitabile pregio naturalistico, che conduce al Santuario rupestre di Demetra e Persefone (del VI-V secolo avanti Cristo), il più antico sito sacro di Agrigento che precede, quindi, la fondazione di Akragas da parte dei greci. Ignoto ai più, anche perché non direttamente accessibile né visitabile, è sconosciuto anche ai molti che per un percorso più indiretto e laterale l’avrebbero potuto raggiungere. Che una nuova idea di Valle sia necessaria, comincia ad apparire a molti, e forse si potrebbe proprio ripartire da questo luogo per tracciare una nuova direzione di cammino.Ciò non è da subito sfuggito, con lungimiranza non sospetta, al direttore del Parco archeologico Valle dei Templi, l’architetto Roberto Sciarratta, preceduto nei suoi incarichi pubblici da una conoscenza ampia dei luoghi e da un’arditezza di pensiero non comuni. Nell’idea di ricomporre la struttura del tempio – smontata una decina di anni fa, dopo che si evidenziarono dei chiari segni di cedimento della stessa, in parte dovuti agli interventi di restauro realizzati negli anni ’80 – il Parco archeologico ha messo a gara un progetto per collocare tra un blocco e un altro dei “cuscinetti” realizzati in materiale molto resistente alla pressione che hanno il vantaggio di essere facilmente removibili, a cui si aggiungeranno degli interventi di manutenzione finalizzati a migliorare la fruibilità del sito da un punto di vista turistico.È l’occasione attesa, nel segno paradossale della scoperta di ciò che da lunghissimo tempo esiste non veduto, per restituire questo sito alla collettività, e anche a questo fine, come ci ha riferito lo stesso Roberto Sciarratta in una lunga e piacevolissima conversazione, che ha toccato anche il tema del rapporto fra la Valle e il colle di Girgenti. “Il progetto è quello di rendere il sito fruibile alle visite in un immediato futuro – ha detto Sciarratta – in maniera da poter leggere anche questa parte del Parco. Il recupero del Santuario rupestre permetterà di ‘sanare’ un intervento avviato ma mai completato nell’ultimo decennio”. Una Valle dei Templi che anche da qui, ancora più robustamente, prosegue il suo percorso di sito archeologico diffuso e non solo musealmente radunato.