◉ CULTURA

Alle origini del Carnevale tra caos e rinascita

Nonostante abbia smarrito il suo significato simbolico originario, soprattutto nelle grandi città, in questa festa di passaggio alcune tradizioni sopravvivono, specialmente nella Sicilia interna. Antichi rituali possono ancora cogliersi nelle tante celebrazioni diffuse. Un tripudio di maschere e carri allegorici, da Sciacca a Acireale, fino ai piccoli borghi di Mezzojuso e Saponara

di Ruggero Altavilla

19 Febbraio 2025

Un mese sospeso tra l’inverno che resiste e la primavera che annuncia timidamente il suo arrivo. Febbraio, con i suoi giorni brevi e il clima rigido, è da sempre stato considerato un mese di passaggio. Nelle antiche società agropastorali, questo mese rappresentava un momento di incertezza, in cui la sopravvivenza era legata alla capacità di resistere al gelo e di attendere con speranza il primo tepore della nuova stagione. Sono questi i giorni in cui esplode il Carnevale, una festa capace di infondere vitalità e rinnovamento, rompendo la monotonia e il torpore dell’inverno. “Una festa di rigenerazione – racconta l’antropologa Orietta Sorgi – , del tutto simile a quelle di fine e inizio d’anno, dai Morti al Natale, dal Capodanno all’Epifania, con il ritorno periodico di presenze demoniache e spiriti di defunti che, perturbanti nell’ordine esistente, riaffermavano il trionfo della vita sulla morte, del logos sul caos”.

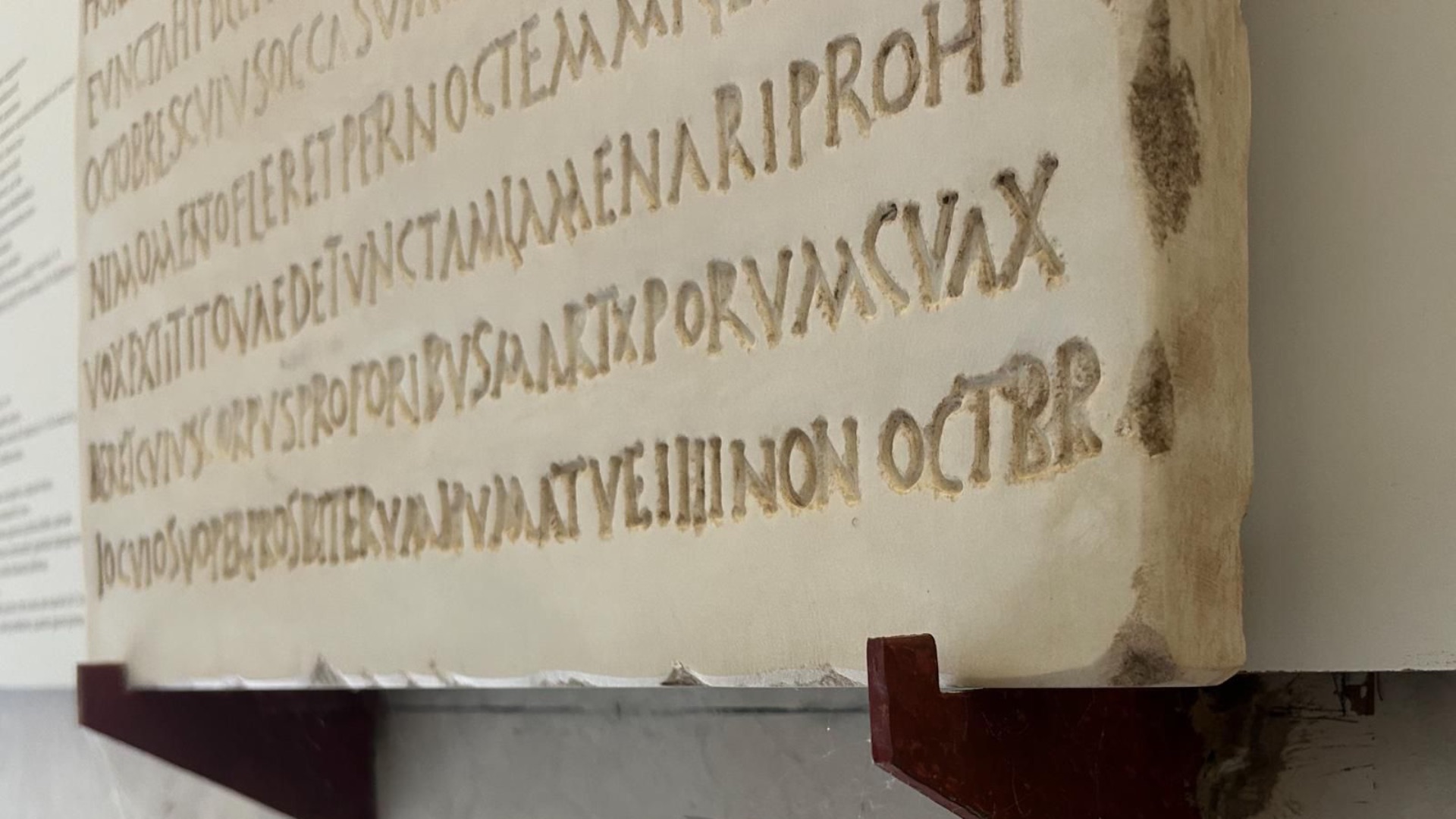

Il Carnevale, con la sua carica trasgressiva e irriverente, rappresentava un momento di rigenerazione collettiva. Le sue origini affondano in tradizioni antichissime, come i Saturnali romani. Durante queste celebrazioni, il mondo sembrava capovolgersi: gli schiavi ottenevano temporanea libertà, i poveri potevano immaginarsi ricchi e ogni forma di potere istituzionale veniva derisa e messa in discussione. Era un modo per esorcizzare le paure e le difficoltà quotidiane, affermando il trionfo della vita sulla morte e dell’ordine sul caos.

“Non è un caso che il tempo carnascialesco si apra il 17 gennaio con i falò di Sant’Antonio Abate – spiega l’antropologa – , l’asceta che domina i piaceri della carne, accompagnandosi con un maialino domestico, ma che al tempo stesso invita i suoi devoti alla crapula, al consumo smisurato di carne e vino, come è lecito solo durante il martedì grasso, prima ancora che la Quaresima cancelli ogni piacere nel ricordo della Passione di Gesù Cristo”.

Ancora oggi, nonostante il Carnevale abbia perso gran parte del suo significato originario, soprattutto nelle grandi città dove si è ridotto a una festa per bambini in maschera, alcune tradizioni sopravvivono, specialmente in Sicilia. Qui, le maschere e i carri allegorici continuano a incarnare uno spirito di ribellione e di critica alla società. Figure grottesche e caricaturali rappresentano politici, membri del clero e personaggi potenti, diventando simboli di un capovolgimento rituale dell’ordine costituito.

“Da un lato – prosegue Orietta Sorgi – infatti alcuni personaggi mettono in moto un processo di sovvertimento caotico degli equilibri, rappresentando figure del bestiario fantastico o demoniache, dall’altro le sfilate dei carri allegorici appaiono ora come allora un tentativo di sovvertimento rituale del governo e delle istituzioni. In molti paesi il Carnevale si apre infatti con le tradizionali carruzziate che ospitano giganteschi personaggi in cartapesta raffiguranti, in forma grottesca e caricaturale, noti ministri e politici del nostro tempo. Così come anche l’Abbatazzu di Acireale o il Baruni manifestano espressamente un intento dissacratorio nei confronti del clero e della nobiltà”.

In molte località, il Carnevale si apre con riti propiziatori che segnano la fine del vecchio e l’inizio del nuovo. A Termini Imerese, ad esempio, il Nannu e la Nanna vengono bruciati in piazza dopo la lettura pubblica del loro testamento, mentre a Sciacca è Peppe Nappa, il servo burlone della commedia dell’arte, a dominare la scena con le sue acrobazie e la sua ricerca di piaceri gastronomici.

Un esempio particolarmente significativo di questa tradizione è il Mastro di Campo di Mezzojuso. Si tratta di uno dei più importanti spettacoli di pantomima ad oggi rappresentato in Sicilia e trae origini da un fatto realmente accaduto la notte del 12 gennaio 1412: Bernardo Caprera Conte di Modica fece irruzione nello Steri di Palermo per costringere la viceregina Bianca di Navarra ad accettare la sua proposta di matrimonio poiché lei continuava a respingerlo ma finì per essere fatto prigioniero nonostante avesse al seguito un esercito di uomini armati. C’è chi racconta che il Conte di Modica, una volta entrato nel castello, non trovò la regina che era riuscita a fuggire in tempo, chi invece narra che Bianca di Navarra fu liberata dal Mastro di Campo. Durante la rappresentazione, il Mastro di Campo sfida il Re in una danza rituale, cade apparentemente sconfitto, ma riesce poi a penetrare nel castello attraverso una scala segreta, liberando la Regina e ribaltando l’ordine costituito. Rappresentato a Mezzojuso da almeno due secoli, il Mastro di Campo si terrà quest’anno il 2 marzo in piazza Umberto.

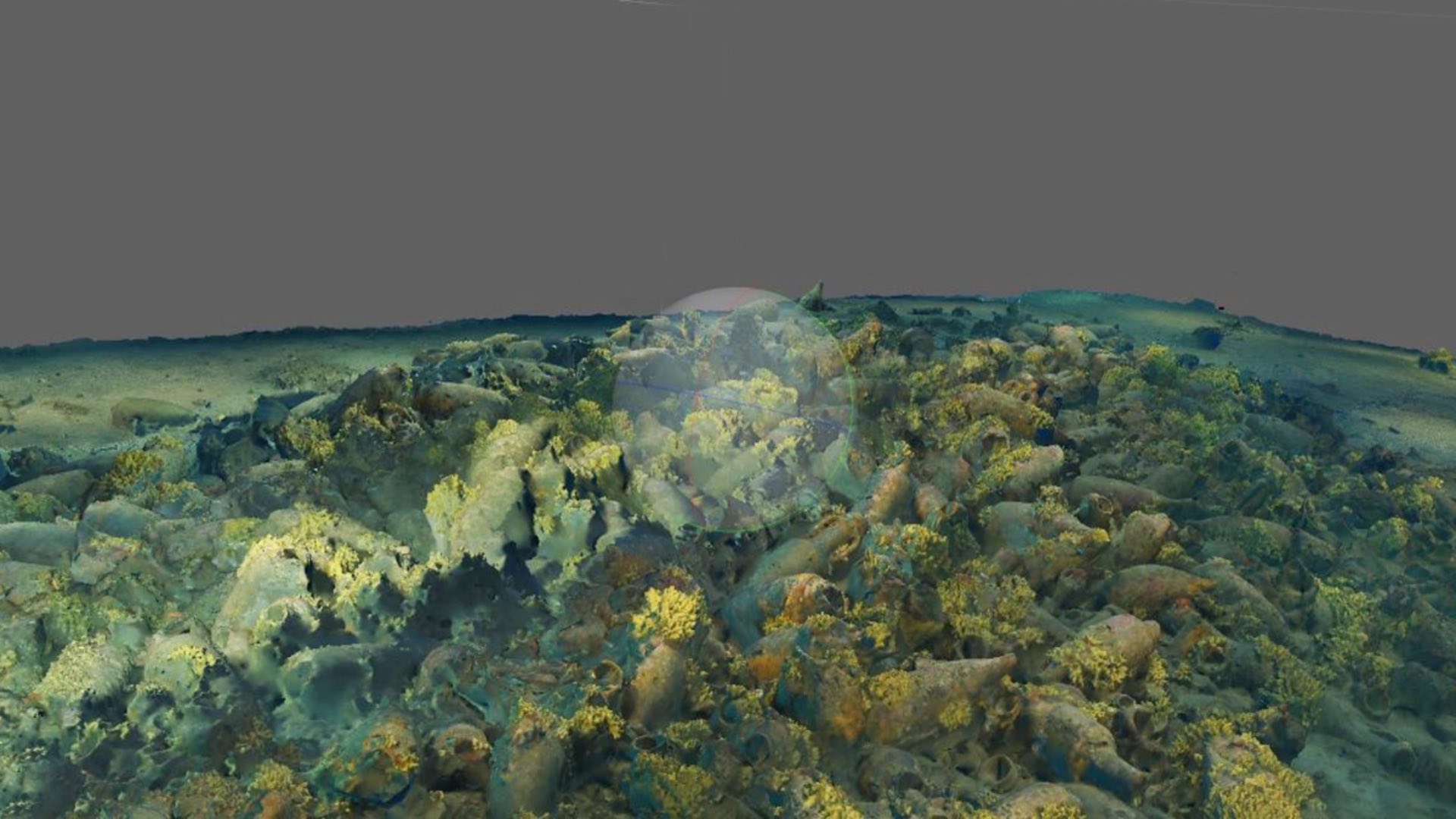

A Saponara, invece, la maschera dell’Orso domina la scena carnevalesca. Simbolo di caos e vitalità, l’Orso viene trascinato in catene per le vie del paese, ricordando la cattura di un animale feroce che un tempo minacciava la comunità. La sua presenza rappresenta lo scontro tra natura e cultura, ma anche la necessità di reintegrare simbolicamente il selvaggio nella civiltà, confermando il trionfo dell’ordine sul disordine. “La maschera raffigura l’animale selvatico, che durante il Carnevale irrompe fra gli uomini portando il caos – sottolinea l’antropologa – ma nello stesso tempo sprigionando eros e energia vitale, manifestando lo scontro fra la natura e la cultura: il principe rappresenta la civiltà che alla fine trionfa sullo stato selvaggio, purché ogni anno, in memoria di quell’evento, l’Orso in catene venga reintegrato nella comunità, per confermarne l’efficacia simbolica”.

Queste tradizioni, seppur lontane dalle loro radici più antiche, continuano a esercitare un fascino profondo. In un’epoca segnata da guerre, pandemie e incertezze, il Carnevale offre ancora un momento di evasione e di rassicurazione, permettendo di affrontare con ironia e creatività le paure della contemporaneità. Attraverso maschere, riti e rappresentazioni, si rinnova ogni anno il ciclo della vita, celebrando la capacità di resistere e di rinascere.