Le antiche iscrizioni greche e latine specchio di Segesta

Un libro che indaga sulle epigrafi nelle indagini storiche sugella la sinergia tra il Parco archeologico e la Scuola Normale di Pisa

di Alessia Franco

6 Dicembre 2019

Un prezioso tassello in più per ricostruire la vita delle popolazioni che insistevano nella cosiddetta “area elima”. Ma anche il prosieguo di una ricerca appassionata che, dopo un periodo di stasi, continua con una collaborazione importante: quella tra il Parco archeologico di Segesta e la Scuola Normale di Pisa. Una sinergia che risale al tempo in cui Vincenzo Tusa avviò gli scavi avvalendosi della direzione di Giuseppe Nenci.

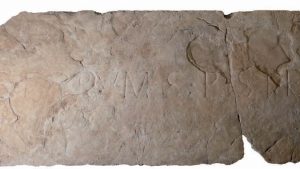

A suggellare la ripresa della storica collaborazione è il volume “Inscriptiones Segestanae. Le iscrizioni greche e latine di Segesta”, di Carmine Ampolo e Donatella Erdas, edito dalla Normale, appunto, e presentato a Palermo ieri pomeriggio a Villa Malfitano Whitaker da Piera Anello e Antonietta Brugnone, dell’ateneo palermitano e Flavia Frisone dell’Università del Salento. Una sinergia che va oltre e si estende alla collaborazione tra i diversi parchi, come ha sottolineato Francesca Spatafora, direttore del Parco archeologico di Solunto, Himera e Monte Jato, che ha messo in evidenza l’importanza di scavi e ricerche. “Anche l’autonomia che ci è stata concessa – le ha fatto eco il direttore del Parco di Segesta, Rossella Giglio – ha portato una ventata di energie nuove e di collaborazioni proficue, che non intendiamo disperdere”.Sull’importanza delle epigrafi nelle indagini storiche si è già discusso moltissimo, e il corpus di quelle elime è già venuto alla luce. Stavolta lo studio riportato nel libro riguarda invece quelle greche e latine dell’antica Segesta, analizzate nel loro contesto storico, commentate, tradotte e illustrate. Sono 54 i testi inediti, mentre, in appendice, sei riguardano il territorio e la sua storia. Un tuffo nel passato di una civiltà che insisteva su una vasta area, rigogliosa e di respiro mediterranea, nel senso di apertura verso le realtà che vi approdavano.Le iscrizioni riportate nel libro di Carmine Ampolo e Donatella Erdas restituiscono nozioni importanti sull’urbanistica del tempo, sulla storia e sulle istituzioni. Ma anche sullo stato dei lavori pubblici. Le epigrafi relative ai lavori sul teatro, l’agorà e suoi edifici, piazze e strade, per esempio, erano spesso caratterizzate da testi celebrativi. Una cerimonia che non di rado si concretizzava nella realizzazione di una statua. E ci sarà ancora molto da scoprire su Onasus, personaggio di rilievo che appare sulle epigrafi, noto perfino a Cicerone.(La foto grande in alto è tratta dalla pubblicazione “L’agorà di Segesta: uno sguardo d’assieme tra iscrizioni e monumenti”)