L’ovale turchino dello Specchio di Venere e le insenature mozzafiato disegnate da colate laviche come la Cala Levante con l’Arco dell’Elefante e la Balata dei Turchi. Il vento implacabile, che costringe gli alberi più esposti a crescere piegati e un attivo vulcanismo che si manifesta dagli sfiatatoi delle “favare”, dai vapori del “bagno asciutto” di Benikulà e dalle sorgenti d’acqua calda di Nikà edella Grotta di Satarìa.

Pantelleria, il Laghetto delle Ondine

A

Pantelleria, la “perla nera” del Mediterraneo situata a 60 miglia dalle coste siciliane e a 40 da Capo Mustafà in Tunisia, al movimento perpetuo della natura si affianca la storia:

soprattutto il suo misterioso passato remoto, segnato da una presenza umana che a partire dal diciottesimo secolo avanti Cristo è diventata stanziale davanti la sua costa nord-occidentale, la meno scoscesa e più adatta alle coltivazioni. È l’area del villaggio risalente all’Età del Bronzo e dell’adiacente necropoli, situati nelle contrade di Mursìa e di Cimillìa.È qui che si trovano

i sesi, le enigmatiche strutture funerarie a forma di tronco di cono, censite per la prima volta alla fine dell’Ottocento dall’archeologo Paolo Orsi e diventate uno dei luoghi più significativi della ricerca sulle civiltà mediterranee portata avanti da

Sebastiano Tusa. Dopo oltre 10 anni, su questo sito misterioso

si sta per tornare a scavare. Un piccolo ma significativo step incluso nel piano recentemente annunciato dalla Regione per la ripresa, dopo oltre un decennio, dei finanziamenti a cantieri di restauro, scavo e messa in sicurezza dei siti archeologici in Sicilia (

ve ne abbiamo parlato anche qui). Un risultato a lungo inseguito e infine ottenuto dal grande archeologo nel ruolo di assessore regionale ai Beni culturali, interrottosi con la sua tragica scomparsa in Kenya, due mesi e mezzo fa; e legato alla

carta archeologica di Pantelleria da lui voluta per mappare luoghi e reperti storici dell’antica Cossyra, per i romani e Bent el Riah (Figlia del Vento) per gli arabi.

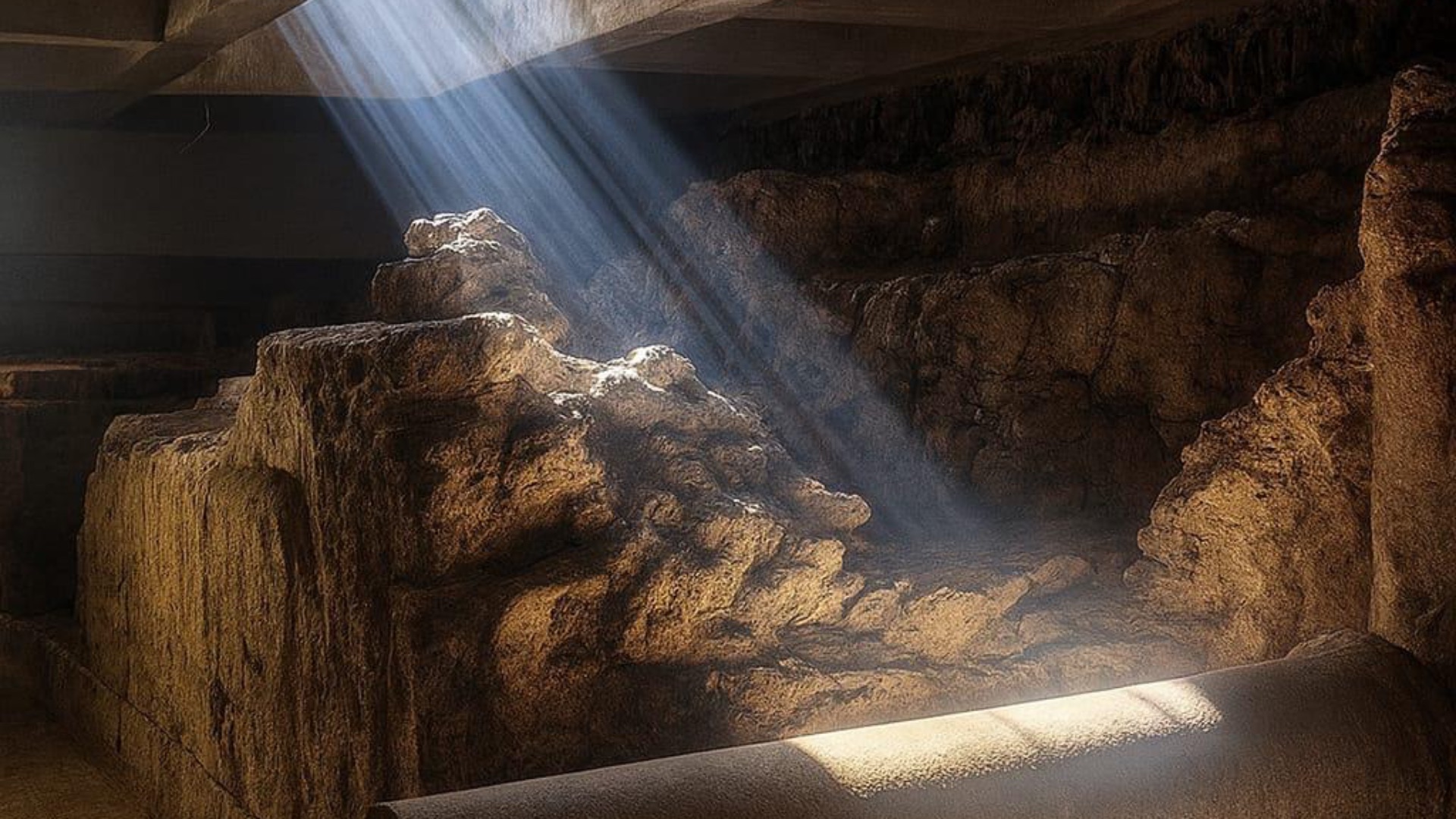

Uno dei sesi di Pantelleria

I lavori sull’area dei sesi, assegnati nei giorni scorsi all’impresa agrigentina Elcal, “partiranno a breve e verranno ultimati nel giro di una quarantina di giorni, al massimo entro la fine dell’estate”, assicura

Riccardo Guazzelli, soprintendente ai Beni culturali di Trapani. “L’operazione – spiega – è finanziata con una dote regionale di

37mila euro e sarà focalizzata sulla tomba monumentale più vicina al mare, conosciuta come ‘Sese rosso’ (per il colore rossiccio della sua pietra vulcanica,

ndr), la cui struttura, danneggiata da un bombardamento della seconda guerra mondiale, non andò distrutta in quanto i militari la sfruttarono come postazione difensiva. Più in dettaglio, verranno restaurati alcuni corridoi interni di questo monumento funerario”.Proprio le caratteristiche costruttive dei sesi, termine dialettale usato dai contadini panteschi per indicare i cumuli di pietre laviche, fanno di questo sito archeologico un

unicum in tutto il bacino Mediterraneo.

Alte fino a 4 metri e con un diametro variabile tra i 10 e i 20 metri, queste strutture mostrano alcune analogie con i nuraghidella Sardegna, le torri in pietra della Corsica e i talaiotsdelle Isole Baleari. Ma a differenza di questi monumenti che erano del tutto vuoti all’interno, i sesi non lo sono. Gli scavi hanno infatti evidenziato la presenza di

cunicoli alla loro base che conducono a una piccola grotta centrale. Nel Sese del Re, il più grande e tra quelli meglio recuperati, se ne contano dodici. Da questi canali i defunti venivano introdotti in posizione fetale, con i piedi rivolti verso l’uscita e un corredo funerario attorno. Probabile segno che gli antichi “sesioti” credessero in una rinascita dopo la morte.

Area archeologica di Pantelleria

“Questa comunità, ancora molto misteriosa, aveva di certo cognizioni artigianali, dimestichezza con la navigazione sufficiente a fargli sfruttare bene la posizione di Pantelleria al centro del Mediterraneo e capacità di sviluppare

un’economia legata all’agricoltura e all’allevamento, che praticava proprio attorno ai sesi – illustra

Maurizio Cattani, docente di preistoria all’Università di Bologna e una collaborazione più che ventennale con il professore Tusa in questi scavi – .

Gli oggetti in vetro e in ceramica rinvenuti nel villaggio testimoniano probabili commerci con la Sicilia e Malta”.Pantelleria costituisce un fiore all’occhiello dell’archeologia siciliana. “Dal 1996 la ricerca scientifica sull’isola ha raccolto risultati di eccezionale rilievo – rievoca l’archeologa

Rossella Giglio, in forza alla soprintendenza trapanese fino al 2018, oggi direttrice del Parco di Segesta – .

Adesso Pantelleria potrà tornare a valorizzare un patrimonio di antichità che al sito preistorico associa anche l’Acropoli punico-romana sulle alture di San Marco, l’insediamento tardo romano di Scauri e il santuario d’epoca punica, ellenistica e romana recentemente venuto alla luce davanti allo Specchio di Venere”. Tutti siti inclusi nel Parco Archeologico di Pantelleria, istituito l’anno scorso. Adesso, si spera, in via di pronta attivazione.

30 Maggio 2019