Quegli antichi sarcofagi tornati a casa dopo 55 anni

Il rientro delle quattro opere d’arte di epoca romana e greca nella Cattedrale di San Gerlando, segna una tappa del rilancio del centro storico

di Antonio Schembri

23 Marzo 2021

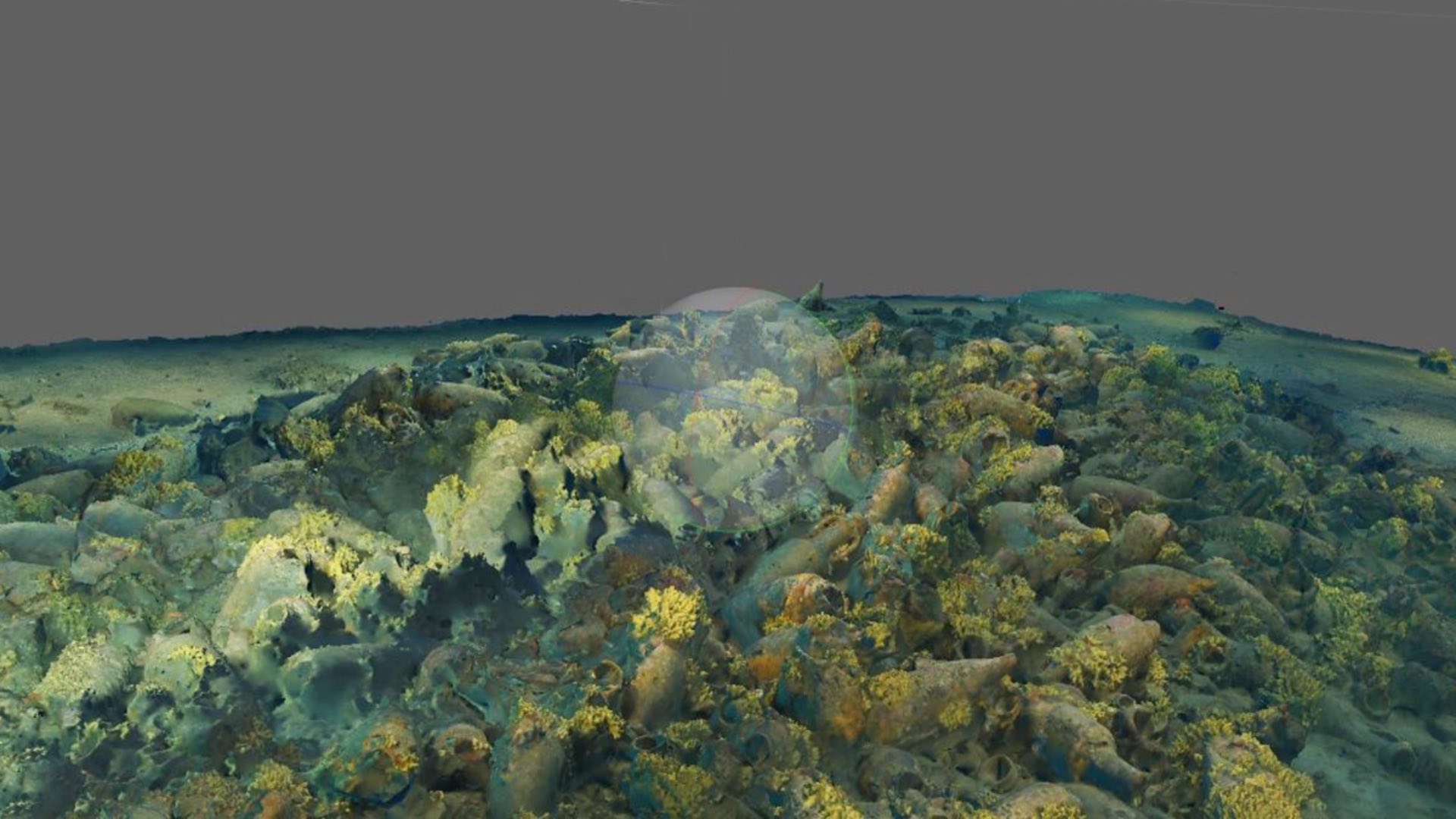

Quando quella mattina del 19 luglio di 55 anni fa una frana spaventosa, provocata dallo sconsiderato boom edilizio degli anni ‘60, dissestò ampia parte della collina occidentale di Agrigento, insieme all’emergenza di evacuare migliaia di cittadini dalle abitazioni crollate o danneggiate, si trattò di trovare in fretta dimore alternative anche per le opere d’arte custodite nelle chiese del centro storico coinvolte nel sinistro.

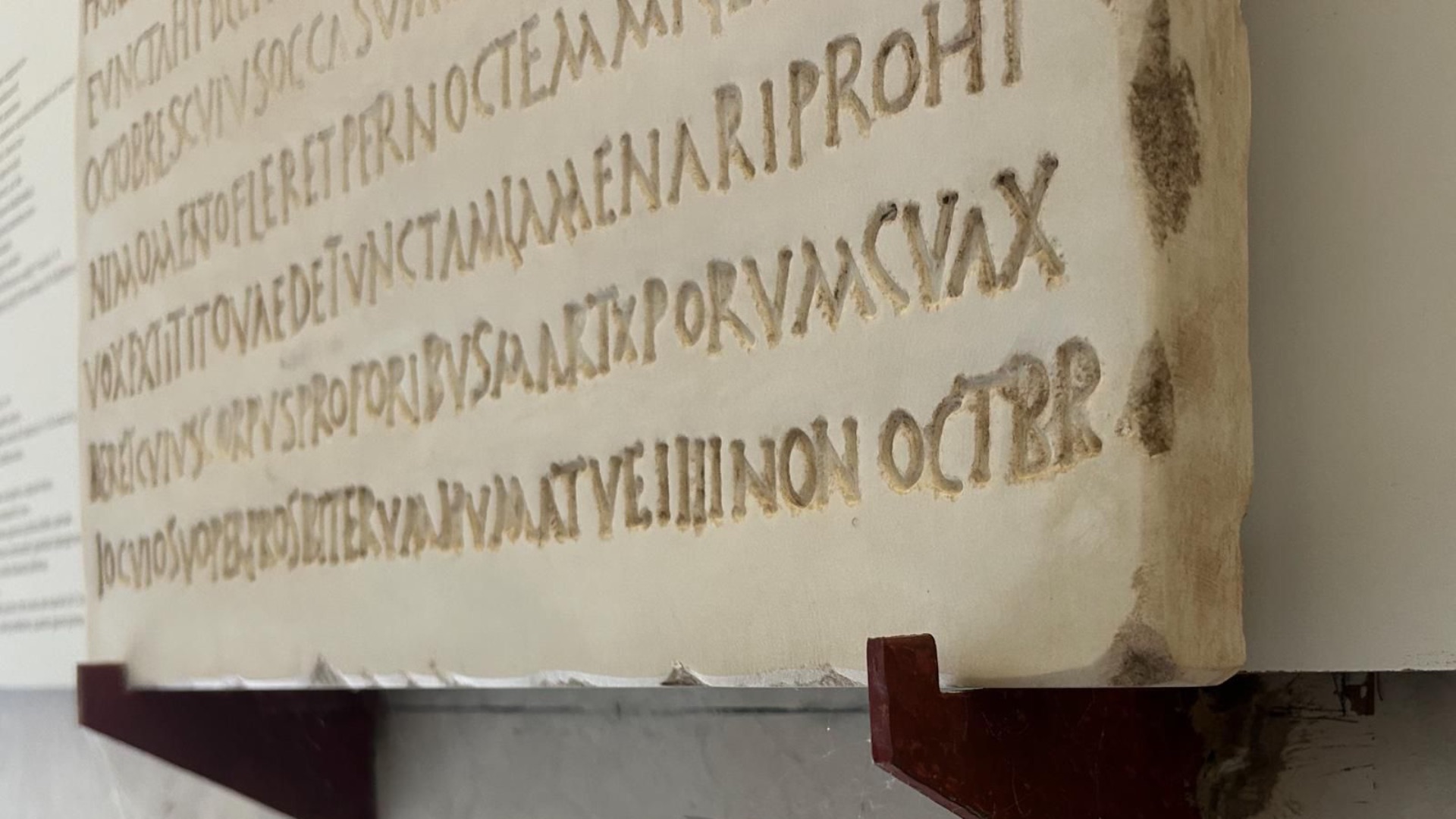

Soprattutto quel patrimonio di sculture, affreschi e intarsi custoditi nella Cattedrale di San Gerlando, straordinario edificio di stili amalgamati situato sul punto più alto della città. Nella chiesa madre dell’Arcidiocesi agrigentina, c’erano in particolare quattro sarcofagi di manifattura romana e greca, tutti splendidi, uno più degli altri: quello dedicato al mito di Ippolito e Fedra, datato al secondo-terzo secolo dopo Cristo. Un’opera che alla fine del 1700 sbalordì Wolfgang Goethe al punto che nel suo “Viaggio in Italia”, scritto al ritorno dal Grand Tour nella penisola, il grande poeta tedesco così la magnificò: “Credo di non aver mai veduto cosa più stupenda in fatto di bassorilievi, né più perfettamente conservata”.Una miscela di storia e bellezza artistica, mito, mistero e fede, presente anche negli altri sarcofagi: quello delle “donne coronarie”, risalente allo stesso periodo del primo, chiamato così perché rappresenta due figure femminili impegnate nell’intreccio di corone d’alloro. E gli altri due, più semplici, di età greca, realizzati nel V secolo avanti Cristo, il periodo che precede di poco il massimo fulgore raggiunto dall’antica Akràgas, “la più bella città dei mortali” per Pindaro: uno, in marmo bianco monolitico; l’altro, ancora munito di coperchio, con tracce di decori policromi sui bordi.Dopo la frana il sarcofago di Ippolito e Fedra era stato trasferito nella Chiesa di San Nicola, all’ingresso del Parco della Valle dei Templi. Gli altri avevano invece trovato posto nella sezione nel Museo archeologico regionale accessibile solo agli studiosi. Dopo oltre mezzo secolo, questo “poker” di bellezza antica ha fatto ritorno alla casa originaria: la cattedrale costruita da Gerlando di Besançon, nominato vescovo da Ruggero I d’Altavilla nel 1088 tre anni prima dello strappo di Agrigento alla dominazione islamica da parte dei Normanni. Ma in uno spazio nuovo di zecca: una sala dedicata, realizzata durante i lavori di messa in sicurezza ultimati nel 2019 e allestita con supporti multimediali.Dopo gli stop per l’emergenza sanitaria, l’operazione sarcofagi torna a rappresentare la punta di diamante di una progettualità di rilancio culturale che nella Città dei Templi era pronta a partire a inizio 2020, con le celebrazioni per i suoi 2.600 anni e, dopo gli stop della pandemia, ha ripreso a funzionare su due solchi. “Uno è il progetto Arte e Fede, promosso dall’Arcidiocesi con l’intento di recuperare il patrimonio culturale ecclesiastico ubicato sul colle della città, anche attraverso lo spazio rinnovato del Mudia (il museo diocesano di Agrigento) e i restauri delle chiese di Santa Maria dei Greci e di San Lorenzo, edifici che, con la Cattedrale, narrano la storia del secondo millennio, dall’arrivo di San Gerlando a Girgenti fino ai nostri giorni”, spiega Giuseppe Pontillo, direttore dell’ufficio Beni culturali al Museo diocesano. “L’altro programma di valorizzazione – continua il prelato – è Arkeo & Fede, basato sul recupero degli elementi classici che permetteranno di ricostruire il legame storico tra il Colle di Girgenti, odierno centro storico della città, e la Valle”.L’aver riportato questi manufatti in Cattedrale, sottolineano all’Arcidiocesi, è importante anche perché riduce la frattura culturale, morale e spirituale subita dal popolo agrigentino a causa della frana del 1966. Lo ha dimostrato, lo scorso novembre, l’emozione manifestata da diverse persone anziane presenti al rientro dei sarcofagi nella Cattedrale di San Gerlando, memori del momento in cui, neanche due anni dopo quel disastro si dovette far cambiare sede a queste opere d’arte: un evento lacerante, che venne percepito quasi come un segno della fine del centro storico di Agrigento.A parte la loro datazione indicativa, sono scarse e poco precise le notizie su questo tesoro archeologico. Il sarcofago di Ippolito e Fedra fu donato alla cattedrale di San Gerlando intorno al 1730 dal canonico Libertino Sciacca, che lo rinvenne in un fondo da lui posseduto a poca distanza dalla città. Incerta invece la provenienza (forse un’area anch’essa vicina a Agrigento) e la data della scoperta di quello delle ‘coronarie’, mentre ancora più fitto è il mistero di quelli greci, il cui marmo però dovette provenire con molta probabilità dall’Egeo. Certo è che tra la seconda metà del 1700 e alla fine del 1800 i due manufatti più famosi, insieme con un altro prezioso reperto, un piccolo elefante di marmo adesso conservato nel Museo Diocesano, costituirono il fonte battesimale della Cattedrale.Storia struggente quella rappresentata nel sarcofago più famoso. Narra di Fedra, sposa del re Teseo, che s’innamorò follemente di Ippolito, figlio di un precedente matrimonio del marito. Il giovane però la respinse e lei, umiliata, si uccise. Quando Teseo scoprì il cadavere e un biglietto in cui la moglie accusava Ippolito di averla violentata, lanciò un anatema mortale nei confronti del figlio innocente, che si mise in fuga, ma inutilmente. “Vicenda mitologica che del resto si combina con il mistero cristiano – aggiunge Pontillo – . Al contrario della matrigna Fedra, Ippolito simboleggia la fedeltà alla purezza dell’uomo che resiste alla tentazione”. Il binomio mito – religione, alimentato dal collegamento tra il Colle di Girgenti con i Templi, segna di fatto una pianificazione ben più larga. “Stiamo intanto lavorando anche al recupero dell’ex aula capitolare che fu la sede del primo museo in cui i sarcofagi vennero custoditi – indica Pontillo – . Ma particolarmente significativo è il recupero della torre normanna chiaramontana, sul lato sud della cattedrale, dove i lavori saranno ultimati a metà aprile”. Restauri nella Cattedrale ma anche delle chiese di Santa Maria dei Greci e del monastero di Santo Spirito. È il percorso che curia e Soprintendenza di Agrigento seguono per preservare l’identità del centro storico. Un quadrante dal grande fascino che si era quasi del tutto svuotato di abitanti e che adesso va reso ancora più fruibile.“Intanto – riprende Pontillo – abbiamo allestito una nuova sala, molto bella e funzionale, all’interno della Cattedrale. Prima della chiusura per restauri, questo spazio, risultato di un intervento di recupero ad hoc per ospitare i sarcofagi, costituiva una delle sezioni del Museo diocesano, che con l’inizio dei lavori in Cattedrale è stato trasferito nel palazzo vescovile”. Nel 2019 la Cattedrale e il Museo diocesano della città dei Templi hanno fatto totalizzare 100mila visitatori: numeri tutt’altro che bassi rispetto a tanti altri spazi museali siciliani. Inoltre, tra la riapertura della Cattedrale e l’inizio della pandemia sono nati sei nuovi bed & breakfast. A Agrigento la necessità di custodire e valorizzare il patrimonio culturale è diventata consapevolezza.