Tra i misteri della grotta di San Teodoro, il regno della prima donna siciliana

Una campagna di scavi, sotto l’egida dell’Università degli Studi di Palermo, svela i segreti del sito preistorico dove sono stati rinvenuti i resti di Thea, testimonianza più antica della presenza umana nell’Isola. Il bene diventerà accessibile in modo virtuale grazie a una ricostruzione tridimensionale

di Ornella Reitano

1 Agosto 2023

Custodisce una storia millenaria. Visitarla è come fare un viaggio nel tempo, attraverso i reperti e le testimonianze archeologiche, geologiche e paleontologiche che emergono dalle sue profondità. È grande, scenografica ed è la grotta di San Teodoro, ad Acquedolci, un piccolo comune sulla costa tirrenica, nel Parco dei Nebrodi. Il luogo, posizionato sulla parete rocciosa di Pizzo Castellaro, a 140 metri sul livello del mare, è uno dei geositi iscritti nell’elenco dell’assessorato al Territorio e Ambiente della Regione Siciliana e fa parte del Parco archeologico di Tindari.

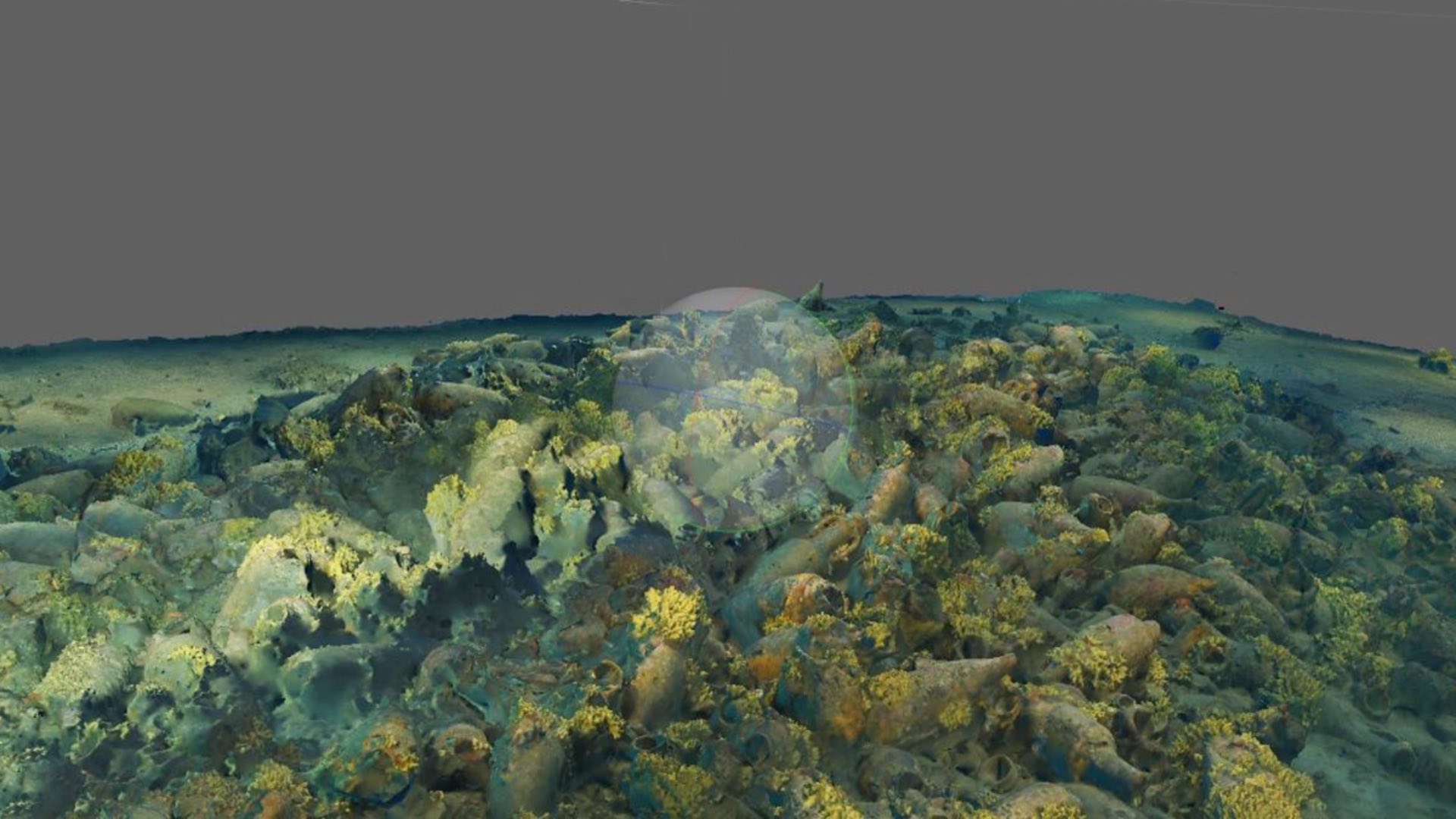

Il sito ha un doppio interesse scientifico: quello paleontologico e di archeologia e antropologia preistorica. Dal punto di vista paleontologico, la grotta di San Teodoro è principalmente caratterizzata da uno stadio faunistico molto antico, denominato San Teodoro-Pianetti, rappresentato da una fauna particolare che potremmo definire “esotica” per l’Europa boreale, perché contiene un tipo di elefante di media taglia, ippopotami e altri animali attualmente non presenti nella fauna europea, come la iena, il leone e l’orso delle caverne.A questa fauna esotica, dopo l’ultima glaciazione, segue un complesso faunistico più prettamente boreale. Quest’ultima testimonianza fossile ci offre un dettaglio prezioso sulla biodiversità dei tempi remoti e sull’interazione tra l’uomo e la fauna di questi luoghi.L’interesse archeologico preistorico e antropologico è legato al ritrovamento di sette sepolture relative, presumibilmente, al primo popolamento della Sicilia da parte dell’uomo, arrivato in queste terre in occasione della fine dell’ultima glaciazione, alla fine del Pleistocene, percorrendo l’istmo di terra che univa la Calabria alla Sicilia, o successivamente, mediante una rudimentale forma di navigazione. Tra le sepolture la più completa, oggi ospitata al Museo Gemmellaro dell’Università di Palermo, quella di Thea, testimonianza più antica della presenza umana nell’Isola (ve ne abbiamo parlato qui). Una giovane donna che visse circa 15mila anni fa e che, assieme ad alcuni compagni di gruppo, venne seppellita nella grotta.Questo luogo così affascinante ha subito una serie di interventi invasivi nel corso dei secoli (è conosciuta sin dalla fine del 18esimo secolo per i suoi fossili). Alcuni di questi interventi non sono stati adeguatamente documentati in diari di scavo e ciò ha lasciato lacune nelle informazioni disponibili. Altri sono frutto di scavi clandestini o di persone non accreditate.La Grotta di San Teodoro continua oggi a svelare i suoi segreti grazie a una campagna di scavi, che da tre anni si svolge nelle prime settimane di luglio, sotto l’egida dell’Università di Palermo e la direzione del professore Luca Sìneo, ordinario di Antropologia. Le sessioni di scavo, condotte a partire dal 2021, hanno contribuito a colmare alcune di queste lacune e a ricostruire eventi e storie del passato.Fanno parte del gruppo di lavoro dell’ateneo palermitano, oltre al direttore Sìneo, Vincenza Foggia, archeologa, preistorica, topografa, del Dipartimento Culture e società; Francesca Meli dottoranda in archeologia; Gabriele Lauria, assegnista di ricerca; gli archeologici specializzati in archeologia dell’uomo e antropologia Riccardo Frittitta e Francesco Savarino, che lavorano sul territorio siciliano. Completano il gruppo di lavoro l’archeologa ed esperta del territorio Rosaria Natoli; Nunziatina Calabrese, ex ispettrice del Parco archeologico di Tindari; Gerlando Vita, geologo, dottore di ricerca in micromorfologia, specializzato in archeometria e nello studio dei materiali e l’archeozoologa Arianna Romano.Nel primo anno è stato fatto un piccolo saggio in corrispondenza della fine della trincea di Graziosi, aperta tra il 1937 e 1942 ed e stato trovato l’ultimo lembo residuo del paleosuolo preistorico con l’ocra. Si sono fatti una serie di lavori di caratterizzazione di tipo archeometrico dei materiali ossei ed industriali, che sono estremamente abbondanti e un lavoro sull’utilizzo della grotta intorno ai 15mila anni, quando è passata da una fase di utilizzo come luogo sepolcrale e rituale ad un utilizzo di vita quotidiana, da parte dei cacciatori raccoglitori nomadi.Già precedentemente alla prima campagna di scavi, nel 2019, si è evidenziata un’ocra di derivazione batterica che è un unicum nel panorama europeo. Si tratta di un fango rosso-arancione che diventa molto rosso dopo riscaldamento e questi fanghi derivano da una serie di sorgenti naturali che sono presenti nel territorio di Acquedolci. Gli antichi abitanti della grotta raccoglievano questi fanghi e scoprendo casualmente il loro bellissimo colore li utilizzarono a fini rituali.Sempre grazie all’Università di Palermo, attraverso la realizzazione di un modello tridimensionale sia dell’interno che dell’esterno della grotta, il sito diventerà accessibile in modo virtuale, consentendo a tutti di esplorare questa meraviglia archeologica. Un modo innovativo per far rivivere la magia di questo luogo unico e per preservarne il prezioso patrimonio culturale per le generazioni future.La Grotta di San Teodoro, con il suo panorama spettacolare e la complessità delle sue testimonianze, racconta una storia articolata e interdisciplinare che continua ad affascinare gli studiosi e a ispirare la curiosità del pubblico. Con l’ausilio della scienza e della tecnologia, la speranza è di svelare ancora più dettagli e di preservare per sempre il prezioso patrimonio che custodisce.