Arabi in Val di Noto, alla ricerca di una civiltà nascosta

Una conferenza al Museo Civico di Noto ha fatto il punto sulle tracce della presenza islamica nel territorio: sepolture, centri abitati e reperti

di Guido Fiorito

10 Aprile 2021

Lo splendore della Palermo arabo-normanna rischia di lasciare nel buio le testimonianze di una presenza islamica che riguarda tutta la Sicilia. Meno conosciuta è, per esempio, la presenza degli arabi nel Val di Noto. Tra le cause certamente la resistenza opposta dai bizantini, per cui Enna cadde solo nell’859 e Siracusa addirittura nell’878, oltre cinquant’anni dopo il primo sbarco arabo a Mazara. La conquista del Val di Noto, fu lenta, costellata di assedi e saccheggi nelle campagne. Eppure tutto ciò produsse una cultura con punte straordinarie, come il grande poeta Ibn Hamdis di Noto, dov’era nato nel 1056, ovvero nell’ultima fase della dominazione araba nell’isola, tanto da morire in esilio a Barcellona.

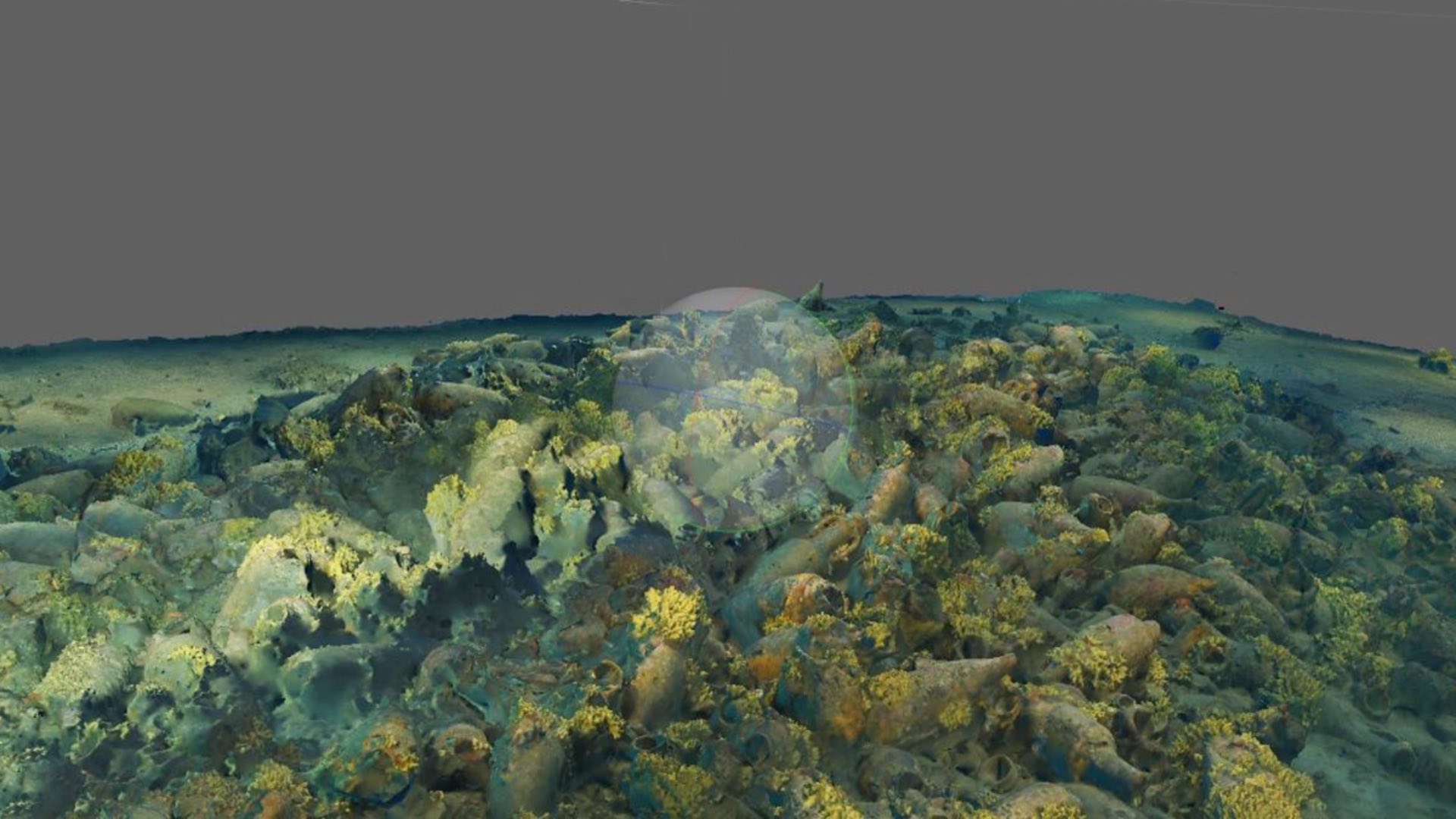

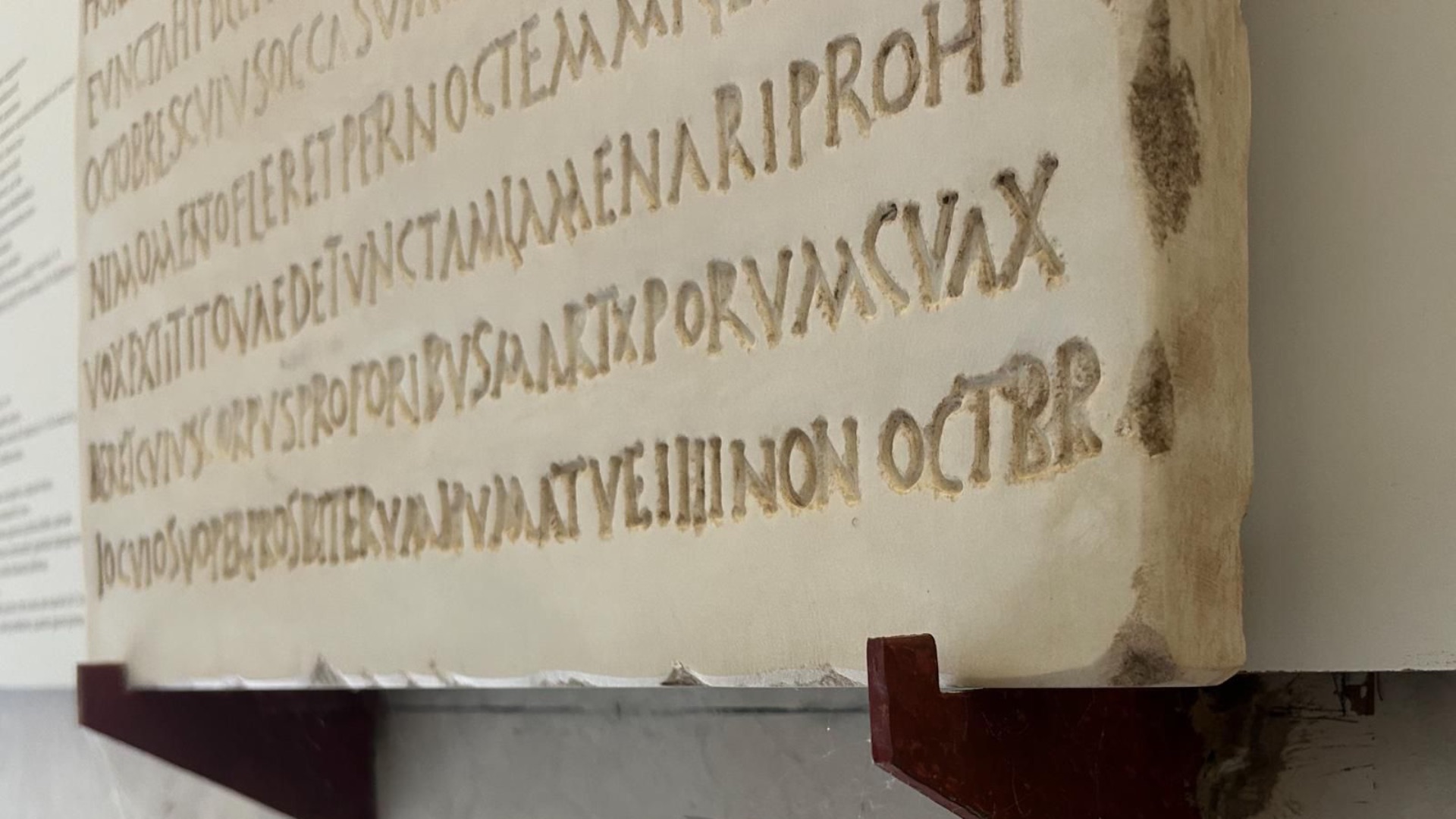

Dalla Spagna cantava della sua patria, che era la Sicilia: “Custodisci Iddio una casa a Noto e fluiscano su di lei le rigonfie nuvole! Con nostalgia anelo alla patria, verso cui mi attirano le dimore delle sue belle donne”. “La presenza islamica in Val Di Noto – dice l’archeologo ragusano Lorenzo Guzzardi, direttore del parco archeologico di Leontinoi – non è molto conosciuta, anche perché una ricerca archeologica in questa direzione si è sviluppata solo negli ultimi decenni e in precedenza le indagini stratigrafiche erano meno accurate”. Guzzardi ha fatto il punto di queste ricerche, che hanno coinvolto decine di archeologi, in una conferenza via web, indetta proprio a Noto, tra gli ultimi centri a cedere ai normanni, dal Museo Civico, gestito da Luca Licitra, e dall’associazione Herakles. Moderatrice Sabrina Tavolacci.Si attende, tra l’altro, l’apertura del rinnovato museo civico archeologico di Noto, chiuso dopo il terremoto del 1990, ospitato nell’ex monastero delle Benedettine. Il nuovo allestimento, curato dall’archeologa Laura Falesi, è già pronto, ma dev’essere ancora definito a chi spetterà la gestione. Conterrà una serie di reperti che sono stati scoperti negli scavi degli ultimi anni nei numerosi siti della zona, da Nota Antica alla Villa del Tellaro.Le tracce della presenza islamica sono diffuse ma spesso nascoste. Le troviamo da Enna a Piazza Armerina, da Butera a Siracusa. Sepolture di epoca islamica sono state riportate alla luce in più parti ma l’assenza di corredi non aiuta le ricerche. Nel castello di Enna, per esempio, gli scavi hanno rivelato i resti di due capanne, con buchi per i pali, probabilmente occupate da militari dell’esercito islamico. A volte gli indizi sono dati dalle strutture viarie, come a Butera dove una zona dell’abitato è caratterizzata da strade strette e caotiche tipiche delle citta arabe, come pure nel quartiere La Graziella ad Ortigia. E gli scavi confermano con il ritrovamento di ceramiche, monete e sepolture islamiche. Per esempio con gli scavi in piazza Duomo e al palazzo dell’Arcivescovado di Siracusa.“A Noto – ha detto Guzzardi – tracce della presenza araba sono state trovate scavando nella zona del Castello, mettendo in luce una chiesa normanna con sotto strati che vanno dall’epoca ellenistica a quella islamica. A Piazza Armerina, vicino alla Villa del Casale, gli archeologi hanno messo in luce quattro abitazioni con muri in pietrame bene organizzati e ceramiche che datano le case al X-XII secolo. Contengono due forni. Uno contiene tracce di cannamele, che fanno ipotizzare la lavorazione della canna da zucchero, introdotta in Sicilia in questo periodo dai musulmani”.Certamente gli arabi, com’è usuale nel Maghreb, occuparono anche le numerose abitazioni rupestri esistenti in Val di Noto, da quelle più accessibili di Cava d’Ispica a quelle impervie di Cavagrande del Cassibile che gli archeologi hanno potuto studiare soltanto con l’aiuto degli speleologi. Anche in queste zone, pur se in misura minore che in Sicilia occidentale, sono presenti toponimi di origine araba. Per esempio, è stata proposta per Comiso, la derivazione dall’arabo da hums, quinta parte, collegata alla parte di terre conquistate diventate proprietà dello stato musulmano. Per le abitazioni rupestri nei canyon è diffuso nella zona il nome ddieri, come il Ddieri di Baulì, dall’arabo al diar che significa casa. Indagini per strappare testimonianze alla polvere dell’oblio. La stessa polvere, scriveva Ibn Hamdis, “in cui si son consumate le membra e le ossa dei miei avi”.