Etna 1669, la grande eruzione che cambiò il volto di Catania

Nel Palazzo centrale dell’Università una mostra sull’evento catastrofico che 350 anni fa sconvolse il territorio. Esposti documenti, quadri, libri e reperti

di Livio Grasso

17 Luglio 2021

A 350 anni dalla devastante eruzione dell’Etna del 1669 la Regione Siciliana richiama alla memoria quell’evento catastrofico con una mostra al Museo dei Saperi e delle Mirabilia Siciliane, all’interno del Palazzo centrale dell’Università di Catania. La pianificazione di questo iter artistico-vulcanologico, curato dalla Soprintendenza ai Beni culturali di Catania, è stato anche frutto di una stretta collaborazione con il Sistema museale dell’Ateneo catanese e di un’attiva partecipazione dell’Osservatorio Etneo dell’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, concludendo la rassegna di eventi realizzati nel corso del 2019 per ricordare l’eruzione.

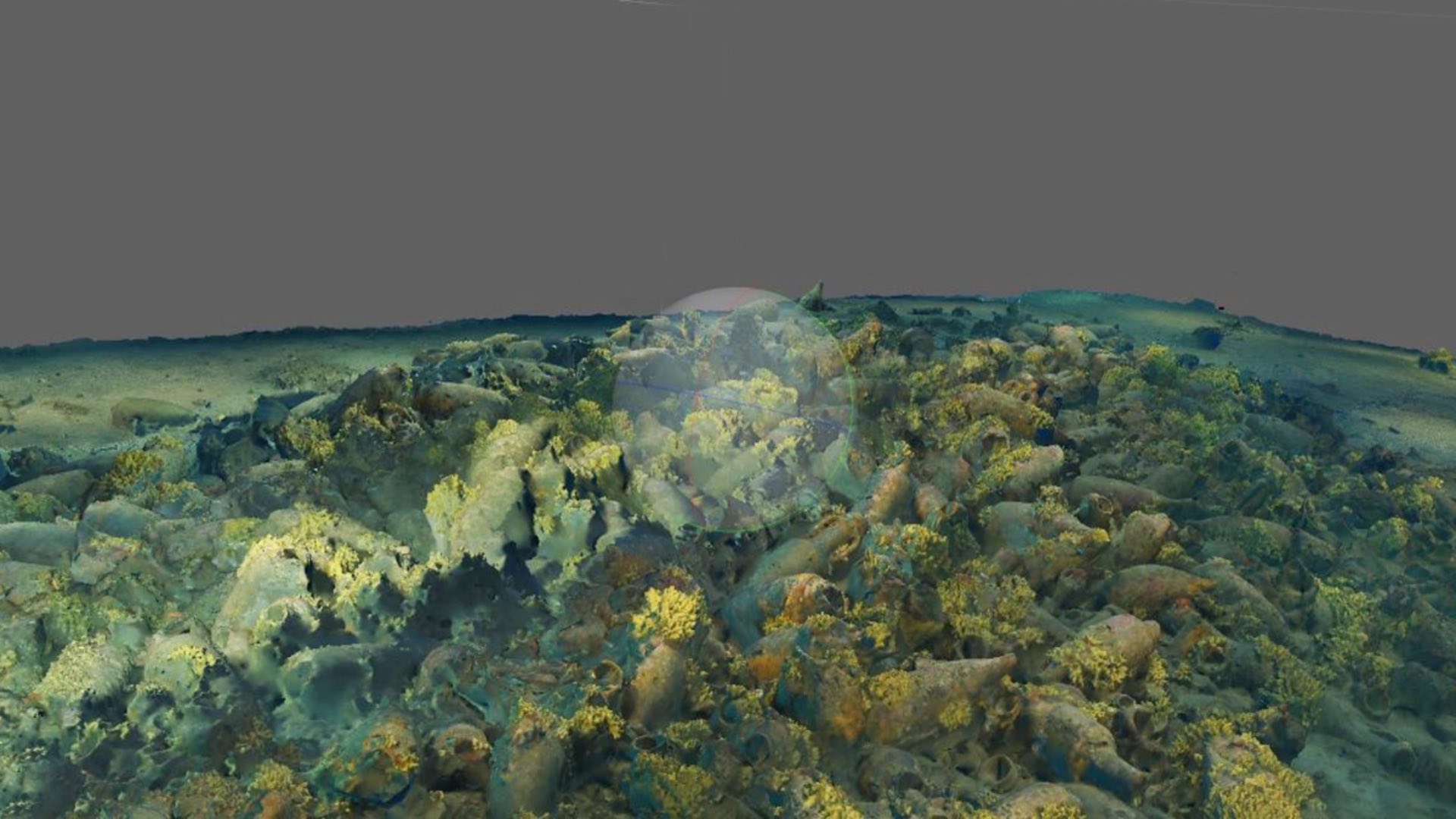

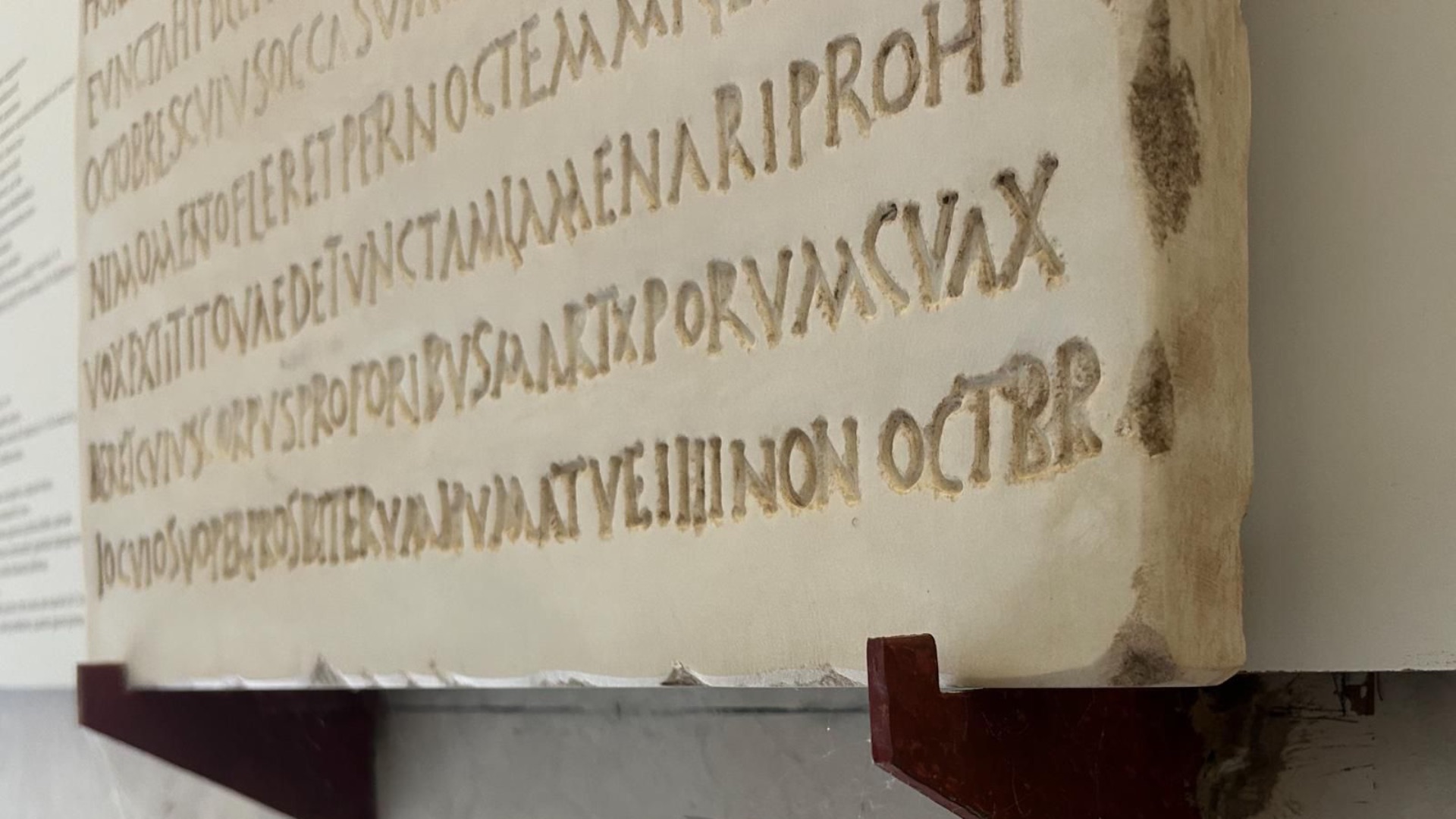

L’Etna è da sempre stato uno dei simboli vitali della città, preso d’assalto da turisti e amato dai catanesi. La mostra “Etna 1669 – Storie di lava” punta l’attenzione proprio sul profondo legame che unisce la gente del posto all’imprevedibile “Muntagna” (così i catanesi chiamano l’Etna), a volte cheta e pacata, altre, invece, brutalmente distruttiva. Come ha sottolineato Stefano Branca, direttore dell’Ingv di Catania: “Per la città e l’Etna, l’eruzione del 1669 fu l’evento più importante dal punto di vista vulcanologico, ma anche storico: quell’anno viene fino ad oggi ricordato come la grande ‘ruina’”.Le fonti riportano che furono distrutti dodici casali, interi paesi e grandi distese di terreni fertili, provocando gravi squilibri economici in buona parte della Sicilia orientale. Il deperimento dei campi agricoli ha innalzato vertiginosamente il livello di malnutrizione, condannando migliaia di abitanti alla povertà e alla fame. Molte furono le piantagioni di grano, vigne e frutta ad essere seppellite dall’irrefrenabile colata, che, prima di lambire il suolo catanese, ha distrutto Belpasso, Camporotondo e Misterbianco.Dopo poco tempo Catania patì la stessa sorte, venendo gravemente colpita in alcune aree del perimetro urbano. I dati statistici riferiscono che circa 27mila persone persero le proprie case, rovinosamente demolite o dal peso della cenere oppure dall’inarrestabile lava. La viabilità e l’impianto urbanistico della città subirono ingenti danni, provocando un drastico mutamento della geomorfologia territoriale. Catania perse così il ruolo di città egemone e fiorente, soprattutto a causa della fuga di quasi tutti gli abitanti che provocarono una vera e propria battuta d’arresto all’assetto economico e produttivo del capoluogo etneo.L’eruzione del 1669 ha suscitato l’interesse di esperti di molti paesi europei, divenendo argomento di primo piano e fortemente dibattuto tra gli addetti ai lavori. La mostra, dunque, è stata ideata per raccontare in modo diretto e coinvolgente le vicende che hanno caratterizzato la terribile devastazione, di cui, tuttora, rimane profonda traccia nell’immaginario collettivo catanese. Scopo della mostra è, soprattutto, illustrare la storia del fenomeno eruttivo, facendo leva su una serie di testimonianze che spiegano le ricadute sugli abitanti e sulla superficie territoriale.Ogni sala museale sfoggia un ricco ed inedito patrimonio documentale che ancora oggi è molto utile per lo studio scientifico dell’area etnea. Sono esposti, inoltre, tantissimi libri e oggetti che provengono da biblioteche, collezioni di musei e collezioni private. Il museo, articolato in più sezioni tematiche, è un meandro di reperti che spaziano dalla paleontologia alla mineralogia e dalla ceramica figurata alla petrografia. All’interno di alcune sale si possono ammirare una serie di opere pittoriche e antiche planimetrie che ricostruiscono lo strato urbanistico di tutto il versante etneo antecedente alla devastazione lavica.L’intero allestimento è, infine, arricchito da grandi monitor che riproducono in tempo reale gli scenari paesaggistici del vulcano, il più delle volte ripreso nel corso delle potenti e spettacolari eruzioni. La mostra, a ingresso gratuito, rimarrà aperta fino al 30 ottobre.