◉ ARCHEOLOGIA

I reperti della necropoli di Himera in mostra alla Stazione centrale di Palermo

Durante il raddoppio della linea ferroviaria tra Fiumetorto e Ogliastrillo è riemerso il più grande cimitero antico della Sicilia. Con oltre 9.300 tombe, il sito racconta la storia millenaria della colonia greca, tra battaglie, riti funebri e testimonianze interculturali. Fino al 10 novembre è esposta una selezione di reperti provenienti dall’area archeologica

di Redazione

11 Giugno 2025

È la più grande necropoli greca della Sicilia. Emersa quasi per caso nel corso del raddoppio ferroviario tra Fiumetorto e Ogliastrillo, con oltre 9.300 tombe individuate, la necropoli di Himera, risalente al periodo compreso tra la fondazione della colonia greca nel 648 avanti Cristo e la sua distruzione nel 409, restituisce un vivissimo ritratto di usi funerari, composizione sociale e dinamiche demografiche della comunità imerese.

La mostra alla Stazione centrale

L’imponente cimitero antico rivive nella mostra “Himera dagli alti dirupi. Un viaggio nella necropoli svelata dal raddoppio ferroviario” allestita nella Sala Reale e in una sala adiacente della Stazione Centrale di Palermo. Voluta dalla società del Gruppo Fs, Rete Ferroviaria Italiana, con il supporto di Italferr e l’idea curatoriale di Archeolog Ets, l’esposizione, inaugurata ieri e visitabile fino al 10 novembre, raccoglie una selezione dei ventimila reperti provenienti dallo scavo della necropoli occidentale, avviato nel 2008 e terminato nel 2010, perfezionato poi da un’attenta attività di catalogazione e restauro.

All’inaugurazione erano presenti: il ministro della Cultura, Alessandro Giuli; l’assessore ai Beni culturali della Regione Siciliana, Francesco Paolo Scarpinato; l’assessore all’Urbanistica del Comune di Palermo, Maurizio Carta; il presidente di Rfi, Paola Firmi; l’amministratore delegato di Italferr, Dario Lo Bosco, e il direttore Investimenti di Rfi, Lucio Menta.

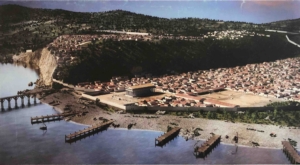

Himera, città strategica affacciata sul Tirreno

Fondata da coloni calcidesi e dorici, Himera divenne presto un centro strategico lungo la linea costiera tra Cefalù e Termini Imerese, alla foce dell’Imera settentrionale. Ma è nella sua necropoli occidentale, con le migliaia di tombe ritrovate, che sono emerse le testimonianze più importanti. Si spazia dalle semplici inumazioni, spesso adagiate su letti di tegole a “cappuccina”, alle cremazioni, passando per le suggestive sepolture infantili in anfore (enchytrismòs), praticate fin dall’età arcaica. Scoperte, inoltre, tombe di cavalli, almeno venticinque, testimonianza del ruolo cruciale che gli animali da sella e da guerra avevano nella società e nell’economia della città greca. La necropoli custodisce anche tombe collettive legate a due eventi tragici ma emblematici: la battaglia del 480 avanti Cristo, in cui una coalizione di città siceliote respinse i Cartaginesi, e la caduta di Himera per mano di Annibale nel 409. I corpi delle vittime sono stati ritrovati in fosse comuni, alcune curate e ordinate, altre affrettate e caotiche, segno di un’assoluta disperazione durante l’assedio finale.

Un laboratorio di archeologia e scienza

Grazie a studi antropologici, archeologici e paleodemografici, si è potuto delineare un quadro vivido della vita e della morte a Himera. Le analisi su 2.865 tombe mostrano che la mortalità infantile era relativamente contenuta, mentre l’aspettativa media di vita alla nascita si collocava tra i 25 e i 30 anni. Un’altra ricerca genetica e isotopica ha rivelato che molti soldati sepolti nella fossa del 480 provenivano da regioni lontane – Europa centrale, Caucaso, Eurasia – e probabilmente erano mercenari assoldati dai greci, mentre quelli del 409 sembrano di origine locale. Un aspetto che ribalta, o quanto meno sfuma, l’idea romantica della purezza delle legioni greche, evidenziando un esercito eterogeneo e interconnesso.

In questo scenario, Rfi ha unito tecnologia e tutela: il raddoppio della tratta Fiumetorto‑Ogliastrillo, parte del potenziamento della linea Palermo-Messina, è stato progettato spostando il tracciato per evitare l’area archeologica e permettere un’esplorazione esaustiva. L’investimento ha portato alla scoperta e conservazione di reperti per un valore di circa 17 milioni di euro. Un perfetto esempio di archeologia preventiva, che ha consentito di salvare un patrimonio unico e restituirlo alla collettività, rafforzando il dialogo tra infrastrutture moderne e valorizzazione delle radici storiche.